Mai Meksawan a travaillé dès 2004 avec le Festival International du Film de Bangkok International Film Festival et en était le programmateur

...01 Jan 2025, 22:47

This content isn't available at the moment

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it, or it's been deleted.20 Juil 2023, 20:23

www.nyaff.org

Tickets go on sale this Friday at 12pm ET for the 22nd edition of the New York Asian Film Festival (NYAFF), presented by the New York Asian Film Foundation and Film at Lincoln Center (FLC), running fr...29 Mai 2023, 15:15

Inside the Yellow Cocoon Shell — Cercamon

www.cercamon.biz

After his sister-in-law dies in a freak motorcycle accident in Saigon, Thien is bestowed the task of delivering her body back to their countryside hometown. It is a journey in which he also takes his ...

Mai Meksawan a travaillé dès 2004 avec le Festival International du Film de Bangkok International Film Festival et en était le programmateur

...

Tout en légèreté et d’une fraîcheur dont le cinéma japonais a le secret, DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ETERNEL de Tatsushi Ômori

...

Hazel Orencio est une actrice philippine, découverte par Lav Diaz en 2010 et vue notamment dans Florentina Hubaldo, CTE (2012), Norte, la

...

Mostofa Sarwar Farooki est un réalisateur et producteur bangladais. C’est avec le film Third Person Singular Number (en bengali : থার্ড পারসন

...

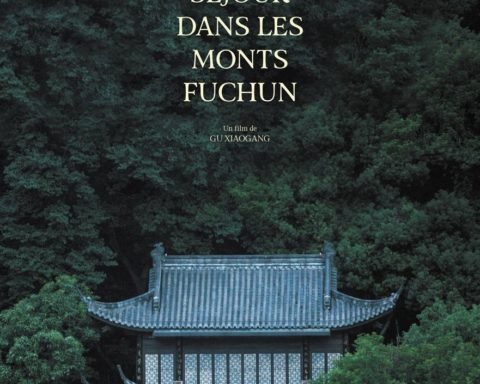

Avant d’être le titre du magnifique premier long-métrage de Gu Xiaogang, présenté en clôture de la Semaine Internationale de la Critique au

...

Thinley Choden est une productrice et une entrepreneuse dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire. C’est en 2007 qu’elle a travaillé

...

(3 / 5 Un témoignage poignant sur l'histoire d'une région oubliée et méconnue emmené par des acteurs et surtout des actrices non professionnelles remarquables)

(3 / 5 Un témoignage poignant sur l'histoire d'une région oubliée et méconnue emmené par des acteurs et surtout des actrices non professionnelles remarquables)Dans les montagnes de Mindanao, aux Philippines, où les revendications territoriales, les querelles ethniques et la culture des clans déchirent les familles de génération en génération, dans un contexte généralisé de conflit armé, l’insécurité prédomine et chaque sortie devient un danger imminent. Jeune veuve, Satra est partagée entre le désir de venger la mort de son mari et celle de protéger les siens, la rivière séparant le terrain de sa famille de celle des Ismaels constituant le théâtre de toutes les rancoeurs, mais aussi de toutes les douleurs.

LES FEMMES DE LA RIVIERE QUI PLEURE est un hommage à ces femmes qui tentent, malgré la perte d’êtres chers, de maintenir l’unité familiale, et in fine une réflexion sur la responsabilité coloniale.

LES FEMMES DE LA RIVIERE QUI PLEURE

(Women of the Weeping River)

Un film de Sheron Dayoc

Avec Laila Putli P. Ulao, Sharifa Pearlsia P. Ali-Dans, Taha G. Daranda Tan

Avec Laila Putli P. Ulao, Sharifa Pearlsia P. Ali-Dans, Taha G. Daranda Tan

2016 – Philippines – Drame – 1h35 – Format image 2.39 – Format son Dolby Digital 5.1 – Tausug

Distribution France : Dissidenz Films

Au cinéma le 27 décembre 2017 et en DVD le 5 décembre 2018

| Scénario : |  (2,5 / 5) (2,5 / 5) |

| Mise en scène : |  (3,0 / 5) (3,0 / 5) |

| Interprétation : |  (4,0 / 5) (4,0 / 5) |

(3,8 / 5 La jeune actrice Jeon Jong-seo est LA révélation du nouveau film de Lee Chang-dong (qui nous avait davantage impressionnés avec ses précédents films) !)

(3,8 / 5 La jeune actrice Jeon Jong-seo est LA révélation du nouveau film de Lee Chang-dong (qui nous avait davantage impressionnés avec ses précédents films) !)

BURNING

(버닝, Beoning)

Un film de Lee Chang-dong

Avec Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jeon Jong-seo

Avec Yoo Ah-in, Steven Yeun, Jeon Jong-seo

2018 – Corée du Sud – Drame/Thriller – 2h28 – Format image 2.35 – Format son 5.1 – Coréen

Distribution France : Diaphana Distribution

Au cinéma le 29 août 2018

| Scénario : |  (3,0 / 5) (3,0 / 5) |

| Mise en scène : |  (4,0 / 5) (4,0 / 5) |

| Interprétation : |  (4,5 / 5) (4,5 / 5) |

Le troisième volet des aventures du Detective Dee, après LE MYSTERE DE LA FLAMME FANTÔME et LA LEGENDE DU DRAGON DES MERS, arrive sur les écrans français ! Il n’est cependant pas nécessaire d’avoir vu les deux premiers opus pour apprécier LA LEGENDE DES ROIS CELESTES, emmené pour la troisième fois par le flamboyant et prolifique cinéaste et producteur hong-kongais Tsui Hark.

Authentique magistrat et homme politique qui vécut en Chine, au VIIème siècle avant JC, sous la dynastie des Tang[1] puis de l’unique impératrice régnante Wu Zetian, l’extraordinaire capacité de déduction de Di Renjie (狄仁杰 , pinyin : Dí Rénjié) le rendit célèbre de son vivant, si bien qu’il entra dans les annales judiciaires chinoises. En Europe, il est plus connu sous le nom du Juge Ti, grâce au diplomate et sinologue néerlandais Robert van Gulik, qui traduisit un roman du XVIIIème siècle le mettant en scène : Dee Gong An (pinyin : Dí gōng àn, en français : Trois affaires criminelles résolues par le juge Ti), publié en 1949. Il écrivit et publia par la suite lui-même une quinzaine d’ouvrages basés sur des récits fictifs mettant en scène les enquêtes du juge Ti. Après la mort de Robert van Gulik, d’autres auteurs, parmi lesquels le Français Frédéric Lenormand, ont poursuivi l’écriture de ses aventures. En 2010, le film DETECTIVE DEE : LE MYSTERE DE LA FLAMME FANTOME, présenté au Festival du Film de Venise, est consacré à ce personnage, suivi en 2013 du prequel LA LEGENDE DU DRAGON DES MERS, qui relate les aventures du jeune détective Dee.

A propos du réalisateur : né au Vietnam en 1950 de parents chinois, Tsui Hark se passionne très tôt pour le cinéma et tourne des films 8mm dès l’âge de 10 ans. Il déménage à Hong Kong avec sa famille à l’adolescence puis part étudier le cinéma aux Etats-Unis. Il retourne à Hong Kong en 1977 où il fait ses débuts à la télévision locale avant de réaliser son premier film en 1979, The Butterfly Murders. Très vite, Tsui Hark se distingue par son appétence pour une audace visuelle mêlant les genres et repoussant les limites du cinéma local, ce qui ne tarde pas à le classer parmi les figures de proue de la « Nouvelle Vague » hongkongaise. En 1983, pour le film Zu Warriors from the Magic Mountain, Tsui Hark n’hésite pas à faire appel à des techniciens et cascadeurs de Hollywood, avant de lancer en 1984, avec Nansun Shi (son épouse jusqu’en 2014), son propre studio, Film Workshop. C’est ainsi qu’ils produiront des films devenus cultes tels que Le Syndicat du Crime (1986) et The Killer (1989) de John Woo, qui lanceront la mode des films de triade, ou Histoire de Fantômes Chinois (1987) de Ching Siu-tung qui fera de même avec les films de fantômes, ou encore The Swordsman, porté au crédit de King Hu, et bien sûr The Blade, réalisé par Tsui Hark lui-même, qui repopulariseront le wu xia pian, film de sabre, emprunté au genre littéraire wuxia[2], mettant en scène les aventures, dans la Chine antique, de héros experts en arts martiaux et épris de justice. Tsui Hark est enfin connu pour la série cinématographique Il était une fois en Chine (1991-1997), dont il a réalisé les six volets dans un langage visuel caractéristique et qui traduisent sans équivoque son engagement politique et sa vision de la Chine –son rapport à l’Occident et à l’envahisseur, quel qu’il soit.

A propos du réalisateur : né au Vietnam en 1950 de parents chinois, Tsui Hark se passionne très tôt pour le cinéma et tourne des films 8mm dès l’âge de 10 ans. Il déménage à Hong Kong avec sa famille à l’adolescence puis part étudier le cinéma aux Etats-Unis. Il retourne à Hong Kong en 1977 où il fait ses débuts à la télévision locale avant de réaliser son premier film en 1979, The Butterfly Murders. Très vite, Tsui Hark se distingue par son appétence pour une audace visuelle mêlant les genres et repoussant les limites du cinéma local, ce qui ne tarde pas à le classer parmi les figures de proue de la « Nouvelle Vague » hongkongaise. En 1983, pour le film Zu Warriors from the Magic Mountain, Tsui Hark n’hésite pas à faire appel à des techniciens et cascadeurs de Hollywood, avant de lancer en 1984, avec Nansun Shi (son épouse jusqu’en 2014), son propre studio, Film Workshop. C’est ainsi qu’ils produiront des films devenus cultes tels que Le Syndicat du Crime (1986) et The Killer (1989) de John Woo, qui lanceront la mode des films de triade, ou Histoire de Fantômes Chinois (1987) de Ching Siu-tung qui fera de même avec les films de fantômes, ou encore The Swordsman, porté au crédit de King Hu, et bien sûr The Blade, réalisé par Tsui Hark lui-même, qui repopulariseront le wu xia pian, film de sabre, emprunté au genre littéraire wuxia[2], mettant en scène les aventures, dans la Chine antique, de héros experts en arts martiaux et épris de justice. Tsui Hark est enfin connu pour la série cinématographique Il était une fois en Chine (1991-1997), dont il a réalisé les six volets dans un langage visuel caractéristique et qui traduisent sans équivoque son engagement politique et sa vision de la Chine –son rapport à l’Occident et à l’envahisseur, quel qu’il soit.

Tous ces films contribueront par ailleurs à faire d’acteurs tels que Chow Yun-fat, Leslie Cheung ou Jet Li de véritables stars internationales.

Chen Bijun

[1] La dynastie Tang (618-907) est l’une des périodes les plus florissantes et fascinantes de l’Histoire de la Chine. Les arts, en particulier la poésie et la littérature, les techniques d’impression (notamment sur bois), mais également les sciences humaines (géographie, philosophie, astrologie) ont particulièrement prospéré et contribué à élargir les connaissances des érudits de l’ère Tang.

[2] 武侠, pinyin : wǔxiá ; littéralement : « héros-guerrier ou chevalier martial », xiá (侠) signifiant « héros », « chevalier », « redresseur de torts » et wǔ (武), « militaire » ou « martial » ; on traduit généralement l’expression par « chevalier errant ».

(3,5 / 5 Tsui Hark nous en met littéralement plein la vue ! Un divertissement qui tient sa promesse !)

(3,5 / 5 Tsui Hark nous en met littéralement plein la vue ! Un divertissement qui tient sa promesse !)

DETECTIVE DEE : LA LEGENDE DES ROIS CELESTES

(狄仁杰之四大天王, pinyin : Dí Rénjié : zhī Sìdàtiānwáng, international : Detective Dee: The Four Heavenly Kings)

Un film de Tsui Hark

Avec Mark Chao, Kenny Lin, Feng Shaofeng, Carina Lau

Avec Mark Chao, Kenny Lin, Feng Shaofeng, Carina Lau

2018 – Chine – Action/Aventure/Policier/Fantastique – 2h12 – Format image 1.85 – Format son 5.1 – Mandarin – 2D, 3D et 4Dx

Distribution France : The Jokers

Au cinéma le 8 août 2018

| Scénario : |  (3,5 / 5) (3,5 / 5) |

| Mise en scène : |  (4,0 / 5) (4,0 / 5) |

| Interprétation : |  (2,5 / 5) (2,5 / 5) |

(3 / 5 Sans parvenir à égaler 'Memories of Murder' et 'Black Coal' auxquels 'Une pluie sans fin' fait largement écho, le film de Dong Yue est cependant suffisamment intrigant pour captiver l'attention du spectateur. Un cinéaste à suivre !)

(3 / 5 Sans parvenir à égaler 'Memories of Murder' et 'Black Coal' auxquels 'Une pluie sans fin' fait largement écho, le film de Dong Yue est cependant suffisamment intrigant pour captiver l'attention du spectateur. Un cinéaste à suivre !)

UNE PLUIE SANS FIN

(暴雪将至, pinyin : Bàoxuě jiāng zhì, international : The Looming Storm)

Un film de Dong Yue

Un film de Dong Yue

Avec Duan Yihong, Jiang Yiyun, Du Yuan, Zheng Wei, Zheng Chuyi, Zhang Lin

2017 – Chine – Policier – 1h59 – Format image 1.85 – Format son 5.1 – Mandarin

Distribution France : Wild Bunch Distribution

Au cinéma le 25 juillet 2018

La page Facebook du film : @unepluiesansfin

| Scénario : |  (3,0 / 5) (3,0 / 5) |

| Mise en scène : |  (3,0 / 5) (3,0 / 5) |

| Interprétation : |  (3,5 / 5) (3,5 / 5) |

(3,5 / 5 Seul Lav Diaz pouvait imaginer et réaliser un film sur la dictature sous forme d'opéra folk a cappella. Assurément le plus accessible de ses films !)

(3,5 / 5 Seul Lav Diaz pouvait imaginer et réaliser un film sur la dictature sous forme d'opéra folk a cappella. Assurément le plus accessible de ses films !)

LA SAISON DU DIABLE

(Season of the Devil, Ang Panahon ng Halimaw)

Un film de Lav Diaz

Avec Piolo Pascual, Shaina Magdayao, Pinky Amador, Bituin Escalante

Avec Piolo Pascual, Shaina Magdayao, Pinky Amador, Bituin Escalante

2018 – Philippines – Drame – 3h54 – Format image 1.50 – Tagalog

Distribution France : ARP Sélection

Au cinéma le 25 juillet 2018

La page Facebook officielle du film : #ResistTheDevil

| Scénario : |  (3,5 / 5) (3,5 / 5) |

| Mise en scène : |  (4,0 / 5) (4,0 / 5) |

| Interprétation : |  (3,5 / 5) (3,5 / 5) |

Lav (Lavrente Indico) Diaz, né le 30 Décembre 1958, est un cinéaste philippin, originaire de Cotabato, sur l’île de Mindanao. Il est à la fois réalisateur, scénariste, producteur, monteur, directeur de la photographie, poète, compositeur, chef décorateur et acteur. Il est connu pour la durée inhabituelle de ses films (certains d’une durée de plus de onze heures). Ses films traitent des difficultés sociales et politiques de son pays et c’est en partie ce qui lui a valu la visibilité et l’admiration du circuit des festivals internationaux.

Depuis 1998, Lav Diaz a réalisé 12 films et remporté de nombreux prix à travers le monde, parmi lesquels les prestigieux Léopard d’Or du Festival de Locarno (« From What is Before » en 2014), Ours d’Argent du Festival de Berlin (« Berceuse pour un Sombre Mystère » en 2016), Lion d’Or du Festival de Venise (« La femme qui est partie » en 2016).

En France, Lav Diaz s’est fait connaître avec le film « Norte, la fin de l’histoire », présenté au Festival de Cannes à Un Certain Regard en 2013. S’en est suivie une rétrospective à la Galerie du Jeu de Paume en 2016 et la sortie en salles de « Death in the Land of Encantos » et « La Femme qui est partie ». « La saison du diable » est le quatrième film de Lav Diaz à bénéficier d’une sortie française.

Comment est venue l’idée de réaliser LA SAISON DU DIABLE, dans le style d’un « opéra rock » qui plus est ?

J’effectuais une résidence à Harvard à l’automne 2016. J’étais en train de travailler à l’écriture d’un film noir intitulé « When The Waves Are Gone ». J’ai également commencé à écrire un livre sur le cinéma philippin, que j’ai appelé « Un cinéma libéré ». J’écrivais aussi des chansons. C’est à cette époque que Rodrigo Duterte a été élu Président des Philippines et que, jour après jour, les nouvelles que j’avais du pays devenaient de plus en plus alarmantes. Sous couvert d’une soi-disant croisade anti-drogue, les droits de l’homme les plus élémentaires étaient tout simplement bafoués : les premiers mois du mandat de Duterte ont ainsi été marqués par des assassinats, des massacres, des abus de toutes sortes… Tout cela a nourri le thème des chansons que j’écrivais, qui n’arrêtaient pas de venir me hanter. Au bout d’un moment, j’ai fini par contacter ma productrice, Bianca Balbuena, et lui ai dit qu’il y avait urgence à parler de ce qui se passe au pays, qu’il en allait de ma responsabilité d’artiste, qu’il fallait donc mettre de côté le film noir et se concentrer sur cette urgence. Je pensais alors à une sorte d’opéra ou de comédie musicale, inspiré par les chansons que j’avais écrites.

On s’est aussitôt mis au travail. Nous avons décidé de tourner en Malaisie, où la production a commencé dès la mi-janvier 2017. Le tournage s’est achevé début mars, et le montage s’est effectué dans la foulée durant 2-3 mois à Manille.

Votre cinéma est-il un cinéma dicté par l’urgence ? Une réponse, une réaction, aux événements qui vous entourent, comme pour DEATH IN THE LAND OF ENCANTOS, film de 9 heures, dont vous avez tourné les premières images à peine quelques jours après que le typhon Durian a frappé la région de Bicol aux Philippines ?

Dans le cas d’ENCANTOS, l’immédiateté de ce que j’ai vu est devenue l’inspiration du film. J’ai vécu dans la région en question pendant un an. Quand je suis arrivé, cinq jours après la catastrophe, tout était dévasté. Je n’avais pas de projet précis en arrivant. J’étais juste venu pour témoigner de la situation et peut-être donner mes images aux agences de presse ou chaînes d’informations. Mais après quelques jours de tournage, lorsque j’ai regardé les images, c’était tellement déchirant que je me suis dit qu’il valait peut-être mieux construire une histoire autour d’elles afin de rendre hommage à ce qu’était ce lieu, tout en préservant sa dignité. Et j’’ai pensé à des personnages que je pourrais suivre au milieu de ce paysage dévasté selon une ligne narrative cohérente. Donc, oui, c’est à la fois une réaction, mais pas uniquement une réaction : c’est avant tout une décision, une responsabilité, un devoir d’engagement, en ayant recours à ce médium qu’est le cinéma. En tant que cinéaste, c’est le moins que je puisse faire. Car de cette façon je pourrais peut-être sensibiliser le public, le confronter aux cataclysmes de ce monde. C’est en quelque sorte la même démarche pour LA SAISON DU DIABLE, si ce n’est que l’idée, bien qu’inspirée par les événements, a précédé le tournage.

Pourquoi avoir décidé de tourner LA SAISON DU DIABLE en Malaisie ?

Pour deux raisons : la première était qu’il était trop risqué de tourner le film aux Philippines. Il nous aurait fallu demander une autorisation de tournage, et la police aurait posé trop de questions, compte tenu du sujet du film, elle ne nous aurait pas laissé tranquilles… La seconde raison est que deux des comédiens –Piolo Pascual et Shaina Magdayao– sont des stars aux Philippines. Les fans ne nous auraient pas non plus laissé tranquilles !

La Malaisie était donc idéale car personne ne nous connaissait et que la géographie des lieux était similaire à celle des Philippines.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la forme du film, en particulier sa forme musicale ?

La musique, en tant qu’expression artistique, m’est venue avant le cinéma. A l’université, je faisais partie de plusieurs groupes, j’ai écrit des chansons, mais aussi des poèmes. J’ai commencé par la musique, plus précisément la musique rock. C’est peut-être pour cela que me sont spontanément venues les chansons pour LA SAISON DU DIABLE. Mais quand j’ai décidé de faire le film, je ne voulais pas de la comédie musicale conventionnelle telle qu’on la connait, façon Broadway ou Hollywood, avec les chorégraphies, les danseurs, les orchestres, les arrangements etc. Pour LA SAISON DU DIABLE, les chansons sont des dialogues. Ce pourquoi elles sont a cappella. Il n’était pas important d’avoir d’excellents chanteurs, mais d’avoir des acteurs capables de chanter, même de façon approximative, brute, il fallait juste qu’ils soient capables de suivre le rythme. Par rapport au casting, la seule condition sine qua non pour moi était le penchant politique des comédiens. Comme le film traite du fascisme aux Philippines et de sa renaissance, quand bien même l’action se déroule en 1979, nous ne pouvions nous permettre de travailler avec des comédiens qui seraient partisans de Marcos ou de Duterte. Nous avons fait très attention à ce critère.

Vos films sont connus pour leurs longs plans, cadrés très larges, et bien sûr en noir et blanc. Pour les lecteurs qui ne connaitraient pas votre cinéma, pourriez-vous revenir quelques instants sur cette « marque de fabrique », et aussi préciser en quoi LA SAISON DU DIABLE déroge partiellement à vos partis pris habituels ?

J’ai grandi en regardant beaucoup de films en noir et blanc –mon père m’emmenait au cinéma tous les week-ends, je regardais jusqu’à 8 films par semaine ! Toutes sortes de films : des films de kung fu, des westerns, des films japonais etc., toujours en noir et blanc. Le cinéma a toujours été là, dans ma tête, et en noir et blanc. Le monde, lui, est plein de couleurs. Si vous le voyez en noir et blanc, c’est un tout autre univers. C’est une façon différente de voir le monde. En soi, c’est déjà très important, ce sentiment esthétique que c’est notre univers tout en étant un autre univers. Pour moi, le noir et blanc est très mystérieux, et il nous oblige aussi à voir les choses différemment.

La recherche de la vérité constitue aussi la genèse de mon long combat avec la praxis cinématographique. Cette vérité, je la mets en pratique pour ma part dans mon utilisation de plans de longue durée et dans la discipline du cadre unique. Mes acteurs ont conscience que ces plans longs, aux cadres fixes, s’inscrivent dans un dispositif de vérité qui leur permet d’être au plus près de leur personnage car leur énergie est mobilisée de façon quasi-ininterrompue : je filme sans discontinuer, suis les personnages, ou une idée qui prend forme, c’est une façon très organique de fonctionner, de sorte que mes films ne sont pas longs, ils sont libres. Je pense peut-être de cette façon car, dans la culture philippine, dans l’Histoire du peuple philippin, nous n’avons pas vraiment la conception du temps, mais plutôt de l’espace. Le Temps est un concept très occidental pour nous. L’Espace, en Asie, se présente comme un archipel infini ; nous sommes gouvernés par la nature plus que par le temps. C’est une vision très spécifique à la culture malaise, dont sont issus les Philippins à l’origine.

Pour LA SAISON DU DIABLE, je me suis ajusté au rythme, à la façon dont les personnages traduisaient les couplets, les chansons. J’ai filmé comme je le fais habituellement, de très longs plans, de très longues séquences. Mais quand le chant s’arrête, il y a un blanc énorme et ne pas couper était étrange. Cela ne fonctionnait pas. Je me suis beaucoup battu avec cela, mais me suis rendu à l’évidence : le montage du film devait s’ajuster au rythme des chansons.

Le film emprunte à un certain nombre de concepts, de références surréalistes ou folkloriques…

Exactement. Tout cela est allégorique, on peut utiliser des symboles, des animaux, la sémiotique… J’ai créé ce folklore païen : le hibou, le serpent, le traître, et le sage, et j’ai emprunté certaines figures mythologiques à la culture occidentale, comme celle de Narcisse pour créer le personnage de Narciso, l’homme au visage de Janus. De la même façon, le personnage de Teniente qui est un chef d’unité militaire fasciste comme il y en avait durant les années Marcos, est joué par une femme (Hazel Orencio). Il ne s’agissait pas pour elle de jouer une lesbienne mais bel et bien un homme, machiste, brutal.

Vos films sont très conceptuels –ils recourent à une esthétique très radicale, des symboles et métaphores, pour provoquer la réflexion et dénoncer les abus. Ils sont également le plus souvent en noir et blanc et habituellement très long (parfois jusqu’à plus de 10 heures). Ne craignez-vous pas que vos films soient perçus comme élitistes ?

Faudrait-il que les films durent moins de 2 heures par exemple ? L’art ne consiste pas à faire des compromis, à se plier à des conventions, des archétypes. En même temps, je suis convaincu que le cinéma peut changer la façon que nous avons de percevoir les choses. C’est le medium le plus puissant. Je crois profondément au cinéma, il peut changer le monde, notre perception. Ce pourquoi, il est indispensable de le propager. A cet égard, les festivals, les programmateurs, les distributeurs, les universités jouent un rôle extrêmement important. Il faut aussi trouver d’autres façons d’atteindre le public, à la manière de Socrate. Il faut aller à la rencontre du public, des gens, sur les places, les marchés, leur parler, les accompagner, les amener vers un cinéma qui ne fait pas de compromis, ce qui ne va pas sans sacrifices –le pop corn, le coca-cola etc. (rires)

Dans le cas de LA SAISON DU DIABLE, les cinémas sont certainement limités. Aussi, faudrait-il qu’il y ait des lieux de diffusion autres. Ou bien il faudrait que nous puissions être mobiles, que nous puissions aller sur les campus par exemple, aller vers les gens en général. Il faut trouver ces lieux, les créer, et créer le dialogue entre l’art et le public. Bien sûr, la salle de cinéma est idéale. Mais Netflix aussi est un lieu, pourquoi pas ? Du moment que le film n’ait pas à faire de compromis. Le streaming fait partie du cinéma aujourd’hui !

Vous faites des films sur les dysfonctionnements politiques de votre pays. N’avez-vous jamais rencontré de pressions ou de résistance ce faisant ?

Pas jusqu’ici, car quelle que soit la reconnaissance internationale apportée par les festivals internationaux et les récompenses, je reste une curiosité plus qu’une réalité aux Philippines, un artiste parmi les intellectuels, la communauté des artistes, les universités etc., mais une obscure curiosité pour le grand public. Cela fait ainsi des années que je dénonce les politiques pratiquées par les différents dictateurs et régimes corrompus de notre pays, mais tant que la « masse » n’a pas vu mes films, tant que ceux-ci ne sont pas populaires, je suis en sécurité ! Peut-être un jour, le danger viendra-t-il…

En parlant des masses, celles-ci n’aiment pas les incertitudes, l’instabilité… Est-ce la raison pour laquelle nous assistons aujourd’hui à la montée des populismes dans tant de pays ?

Le problème c’est l’ignorance. Mais il y a aussi un manque d’engagement de la part de ceux qui savent ce qui se passent : les élites, les intellectuels, les sachants ! A force de rester entre elles, elles se coupent de la réalité, abandonnent, livrent les masses à elles-mêmes, et c’est ainsi qu’émergent les leaders populistes un peu partout. Il faut au contraire décloisonner, aller vers tous les publics, mais sans se compromettre.

Vous avez dit un jour que les Philippines était le moins asiatique des pays asiatiques.

C’est une question de perception liée à la religion. En l’occurrence, les Philippines est un pays où le christianisme, le catholicisme, est embrassé par plus de 90% de la population. Or le christianisme, le catholicisme, est un concept occidental, qui remonte à la période coloniale –colonisation par les Espagnols, puis par les Américains. Beaucoup de gens nous perçoivent comme « non-asiatiques » pour cette raison, à cause de l’influence américaine, qui est la dernière en date. C’est une perspective qui peut sembler étrange mais c’est la réalité.

En réalité, les Philippins sont des Malais, et nous ne sommes pas moins asiatiques que les Malais juste parce que nous sommes catholiques. Mais il faut que les Philippins acceptent de se confronter à leur histoire, à leur passé, comprennent en quoi ils sont Malais. Or l’histoire contemporaine, aux Philippines, est écrite par l’héritage colonial et les médias occidentaux –cela se traduit jusqu’aux hommages rendus aux « héros nationaux ». Cette Histoire-là n’est pas la nôtre. Il y a un immense travail de réflexion à entreprendre de ce point de vue.

Bref, il nous faut corriger la définition de ce qu’est l’Asie. En même temps, il est vrai que c’est juste un discours, une perception. Qui est asiatique ? Même le bloc soviétique se considère asiatique ! La signification du mot « Asie » est juste sémantique en fin de compte.

L’Asie est à la fois un problème et un non-problème. Le plus important c’est le discours, la réflexion, comment vous définissez cette « étiquette ». Par exemple, les festivals de films asiatiques doivent définir ce qu’ils appellent « asiatiques ». L’Asie est davantage un concept géopolitique qu’un concept culturel.

Propos recueillis par Tonglao S. Epinal