Mai Meksawan a travaillé dès 2004 avec le Festival International du Film de Bangkok International Film Festival et en était le programmateur

...01 Jan 2025, 23:47

This content isn't available at the moment

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it, or it's been deleted.20 Juil 2023, 21:23

www.nyaff.org

Tickets go on sale this Friday at 12pm ET for the 22nd edition of the New York Asian Film Festival (NYAFF), presented by the New York Asian Film Foundation and Film at Lincoln Center (FLC), running fr...29 Mai 2023, 16:15

Inside the Yellow Cocoon Shell — Cercamon

www.cercamon.biz

After his sister-in-law dies in a freak motorcycle accident in Saigon, Thien is bestowed the task of delivering her body back to their countryside hometown. It is a journey in which he also takes his ...

Mai Meksawan a travaillé dès 2004 avec le Festival International du Film de Bangkok International Film Festival et en était le programmateur

...

Tout en légèreté et d’une fraîcheur dont le cinéma japonais a le secret, DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ETERNEL de Tatsushi Ômori

...

Hazel Orencio est une actrice philippine, découverte par Lav Diaz en 2010 et vue notamment dans Florentina Hubaldo, CTE (2012), Norte, la

...

Mostofa Sarwar Farooki est un réalisateur et producteur bangladais. C’est avec le film Third Person Singular Number (en bengali : থার্ড পারসন

...

Avant d’être le titre du magnifique premier long-métrage de Gu Xiaogang, présenté en clôture de la Semaine Internationale de la Critique au

...

Thinley Choden est une productrice et une entrepreneuse dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire. C’est en 2007 qu’elle a travaillé

...Cinéma indépendant doté de deux écrans depuis 1980, l’Espace Saint Michel, situé à Paris en face de la fontaine Saint Michel en plein cœur du Quartier Latin, est piloté par les Gérard de génération en génération depuis 1912, date à laquelle l’arrière grand-oncle de Claude Gérard –le propriétaire et directeur actuel– transforma un restaurant de la place Saint Michel en cinéma.

Rencontre avec un exploitant iconoclaste qui n’a pas sa langue dans sa poche et nous parle de son attrait pour le cinéma asiatique, tout en défendant une ligne éditoriale éclectique qui privilégie la découverte et fait la part belle aux cinémas du monde comme aux cinéastes militants.

Quel film asiatique a eu le plus grand succès à l’Espace Saint Michel ?

La réouverture du cinéma en septembre 1991, suite à l’incendie criminel de 1988 [cf. encadré plus bas], se fait notamment avec le magnifique film japonais LA MORT D’UN MAÎTRE DE THE (千利休 本覺坊遺文). Le film de Kei Kumai, inconnu du public français, fait tout de même 2 500 entrées en une semaine ! Aujourd’hui un tel film rassemblerait 500 personnes tout au plus. Les œuvres cinématographiques de qualité se font rares et quand elles arrivent à être produites, elles sont noyées dans une masse de films mauvais. Peut-être a-t-on trop banalisé et vulgarisé le cinéma. Le numérique y a surement contribué. C’est un problème, on est en train de dégoûter les gens auxquels on ne montre plus que des blockbusters américains.

A l’époque de mon père, l’art et essai n’était pas aussi segmenté qu’aujourd’hui, on ne passait que de bons films. Le cinéma qui marche encore bien dans le quartier, c’est le Champo car il est à côté de la Sorbonne et c’est devenu une référence culturelle. Mais ils projettent 20 à 30 films par semaine, moi ce qui m’intéresse, c’est la découverte.

Quel est le premier film asiatique que vous ayez-vu ?

Vers 7 ans, j’ai été très impressionné par LA PORTE DE L’ENFER (地獄門) de Teinosuke Kinugasa (Grand Prix du Festival de Cannes en 1954), notamment la scène où le prince réanime sa bien-aimée grâce à un brouillard d’eau qu’il lui crache à la figure, et que j’ai d’ailleurs reproduit chaque été à la plage ! [Rires]

Vous sentez-vous responsable des films asiatiques que vous programmez, du regard que votre public peut porter sur l’Asie?

Bien sûr, mais cela ne concerne pas que le cinéma asiatique. Moi ce qui m’intéresse avant tout, c’est la qualité. J’aime particulièrement il est vrai le cinéma asiatique, que ce soit le cinéma coréen, japonais, ou le cinéma iranien. J’allais souvent au Festival des Trois Continents à Nantes, où je repérais des films qui malheureusement n’arrivaient pas toujours à sortir en salles. Mais au final, la seule responsabilité que j’ai c’est de montrer des films de qualité et de découverte. Nous avons programmé par exemple DAKINI (Munmo Tashi Khyidron) en 2016, un film bhoutanais de Dechen Roder.

Pourquoi ce film vous intéressait-il ?

La curiosité ! Aujourd’hui tout le monde voyage, mais tout le monde va voir les mêmes endroits. Ce n’est pas de la curiosité, ce sont des mondanités. Être réellement curieux, c’est sortir des sentiers battus. La curiosité c’est aussi de chercher à voir ce que les autres ne voient pas.

Outre LA PORTE DE L’ENFER, pouvez-vous nous parler de films asiatiques qui vous ont particulièrement marqué ?

J’ai été très impressionné par ONIBABA (鬼婆) de Kaneto Shindo et aussi LA FEMME DES SABLES (砂の女) de Hiroshi Teshigahara –je trouve juste la réalisation, les images, extraordinaires. En fait c’est impossible d’en parler, il vaut mieux voir les films, certaines choses ne s’expliquent pas. Je n’aime pas les critiques de cinéma. On est sensible au cinéma, c’est une esthétique, une sensation de beauté. On intellectualise trop quand on devient adulte… Il faut aller au cinéma avec la sensibilité, l’innocence, d’un enfant.

Propos recueillis par Françoise Duru et Pauline Kraatz

Fiche technique

Espace Saint Michel

7, place Saint Michel – 75005 Paris – T +33 (0)1 44 07 20 49 – www.espacesaintmichel.com

Salle classée Art & Essai, Europa Cinemas, Ecole/Collège/Lycée au cinéma

Equipement : numérique, 35mm, 4K

2 salles : 120 pl. (base écran 7,20 m) et 90 pl. (base écran 6,50 m)

Bar Les Affiches : ouvert du mardi au samedi de 18h à minuit

Film asiatique ayant réalisé le plus d’entrées : « La mort d’un maître de thé » (12 425 entrées)

A PROPOS DE L’ESPACE SAINT MICHEL

Né en 1945, Claude Gérard baigne dans le cinéma depuis sa plus tendre enfance, le cinéma ayant été fondé par son arrière grand-oncle, Victor Gandon, en 1912. Habitant le quartier depuis toujours, Claude ne manque pas un seul film diffusé dans le cinéma familial, alors mono-écran doté de 450 places (avec orchestre et balcon) suite aux travaux entrepris en 1925 par Gaston Gérard, le grand-père de Claude, qui reprend le cinéma dès 1918.

Fidèle à ce jour à la place dans l’orchestre qui est collée à l’écran, il veut ressentir le film le plus intensément possible, en remplissant son champ visuel des images qui défilent. Il garde donc des souvenirs émus de ses premiers effrois, comme devant LE TOMBEAU HINDOU de Fritz Lang en 1959.

Parallèlement à ses études à HEC, en prévision du concours de l’IDHEC (pour lequel une classe préparatoire était alors nécessaire), il prépare le Certificat d’Etudes Générales d’Audiovisuel à Nanterre dont il suit les cours de Jean-Pierre Melville, en plein tournage de L’ARMEE DES OMBRES et croisera « Dany le Rouge » dans les couloirs du campus. N’ayant cependant pu finir son certificat à cause des événements de Mai 68, il renoncera à ses désirs de réalisation. Il devient donc assistant de gestion de son père, Jean Gérard, jusqu’à reprendre les rênes du cinéma en 1991, désormais doté depuis 1980 d’un second écran (en lieu et place du balcon de la salle mono-écran précédente).

Dès 1970, l’Espace Saint Michel subit de plein fouet la concurrence des salles de l’Odéon (9 salles UGC, 5 salles Parafrance), les ancêtres des multiplexes. Alors que les films étaient simples à obtenir par le passé, il fallait désormais négocier férocement avec les distributeurs. Souvent, les exploitants se disputaient un même film ou en rejetaient un autre en bloc. C’est peut-être ce qui a contribué à faire du Saint Michel un espace politique alternatif… En 1974 peu d’exploitants étaient prêts à programmer PAIN ET CHOCOLAT de Franco Brusati, jugé « trop communiste ». En 1988, cet esprit de liberté attira les foudres d’un groupuscule catholique extrémiste, furieux de la projection de LA DERNIERE TENTATION DU CHRIST de Martin Scorsese, qui déclenche un incendie criminel. Le cinéma ne rouvrira qu’en 1991, avec un espace supplémentaire baptisé « le club » dédié aux rencontres et débats.

En 2016, MERCI PATRON ! de François Ruffin est boudé par plusieurs grandes salles, intérêts politiques divergents obligent, mais est accueilli à bras ouverts par l’Espace Saint Michel… L’irrévérence et le militantisme restent ainsi résolument dans l’ADN de la programmation du cinéma !

En 40 années de métier, pour Claude Gérard, ce qui a le plus changé, c’est sans doute le public. Autrefois jeune et curieux, il est désormais âgé et submergé par les blockbusters et films commerciaux en tous genres. Les cinéphiles se font rares, surtout dans ce quartier saturé de touristes, jadis à la croisée de deux mondes –les bourgeois du 6ème et le prolétariat des grands boulevards. « Dans les années 50, le cinéma pouvait comptait jusqu’à 11 000 entrées par semaine. En 2019, on sort le champagne quand on franchit le seuil des 1 000 entrées… » déplore Claude Gérard, tout en se voulant optimiste : « La curiosité va revenir, les gens finiront par se révolter contre le bourrage de crâne. »

Dans un petit village côtier, Wakae, une jeune fille de quinze ans, travaille dans un bar comme hôtesse pour subvenir aux besoins de sa famille, ayant récemment perdu sa mère et son père étant alcoolique. Alors qu’elle vient de voler une paire de chaussures et se retrouve pourchassée, elle est tirée d’affaire par Saburo, fils d’une famille de notables, qu’elle n’avait pas vu depuis longtemps….

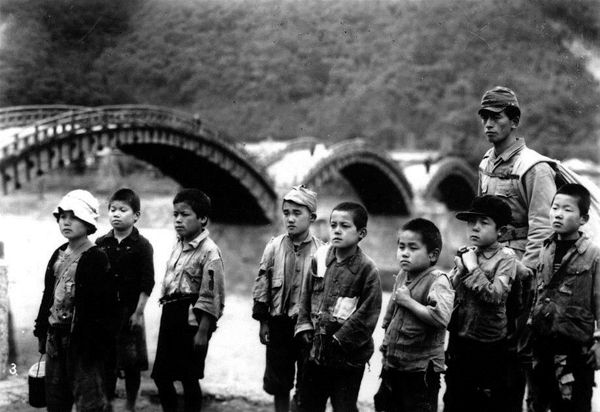

Remarqué par François Truffaut au Festival de Cannes en 1962 où son premier film, LA VILLE DES COUPOLES, a été présenté en sélection officielle, Kirio Urayama est considéré comme un cinéaste oublié de la Nouvelle Vague japonaise. Dans UNE JEUNE FILLE A LA DÉRIVE, produit en 1963 par la Nikkatsu – studio avec lequel il connaîtra de sérieux différends par la suite -, il lève le voile sur la face cachée du Japon en pleine expansion des années soixante.

UNE JEUNE FILLE A LA DÉRIVE

(非行少女, Hiko Shojo, International : Bad Girl)

Un film de Kirio Urayama

Avec Masako Izumi et Mitsuo Hamada

Avec Masako Izumi et Mitsuo Hamada

1963 – Japon – Drame – 1h54 – Noir et blanc – Format image 1.85 – Format son Mono – Japonais

Distribution France : ED Distribution

Au cinéma le 22 juillet 2009 et disponible en DVD

| Scénario: |  (3,0 / 5) (3,0 / 5) |

| Mise en scène: |  (3,0 / 5) (3,0 / 5) |

| Interprétation: |  (4,0 / 5) (4,0 / 5) |

Il fut un temps où la question de la pauvreté constituait l’un des piliers du cinéma japonais. A la fin des années 20, sous l’influence du « roman prolétarien » (littérature de la condition ouvrière) apparu au début de la même décennie, les films, aujourd’hui perdus ou incomplets, dits « de tendance » (keikô-eiga), que l’on doit à des cinéastes comme Tomu Uchida et Shigeyoshi Suzuki, sont les premiers au Japon à dépeindre le monde de la misère dans une optique socialisante. Si la question est reprise tout au long des années 30, à plus ou moins grande échelle, par les réalisateurs du shomin-geki (cinéma de la classe populaire), dont certains films (Le Chœur de Tokyo, 1931, et Une Auberge à Tokyo, 1935, de Yasujirô Ozu ; Rêves de chaque nuit, 1933, de Mikio Naruse ; Monsieur Merci, 1936, de Hiroshi Shimizu ; ou encore Ainsi va l’amour, 1938, de Yasujirô Shimazu) abordent les conséquences sociales de la crise économique de 1929, c’est au cours de la période d’après-guerre que le problème de la pauvreté va pleinement occuper les écrans.

Le pays, sous occupation américaine, est alors ravagé. L’économie est en ruines et une partie de la population, en proie à la faim et aux épidémies, lutte péniblement pour son existence. L’industrie cinématographique ne cesse pas pour autant ses activités – bien que la censure américaine interdise toute production, et en premier lieu les récits historiques (jidai-geki), susceptible de porter les valeurs militaristes dont s’est nourrie la fièvre des années de guerre. Les cinéastes n’ont alors d’autre choix que de se tourner vers le réel et de chercher à refléter, chacun selon son propre style, la société de leur temps.

La situation cinématographique du Japon d’après-guerre est comparable à bien des égards à celle de l’Italie où émerge à la même époque le néoréalisme. A l’instar de leurs homologues italiens, les cinéastes japonais privilégient les tournages en extérieurs, la caméra placée au milieu de paysages urbains dévastés, et n’hésitent pas à l’occasion à recruter des acteurs non professionnels, comme c’est le cas de Shimizu qui pour son film Les Enfants de la ruche (1948) fait jouer de véritables orphelins. D’importantes différences cependant sont à noter entre les deux écoles : contrairement aux cinéastes néoréalistes qui entament leur carrière au cours des années 40, de nombreux réalisateurs japonais en activité au lendemain de la guerre disposent déjà de dix voire de vingt années d’expérience. Nombre d’entre eux, à l’instar de Shimizu mais aussi d’Ozu qui proviennent tous deux du shomin-geki, réinvestissent dans leurs récits d’après-guerre les techniques qu’ils ont su élaborer avant l’éclatement du conflit – de sorte qu’il n’existe pas de rupture esthétique clairement visible entre les deux périodes. Le regard que ces cinéastes porte sur la pauvreté des années 40 ne diffère pas tellement de l’approche avec laquelle ils mettaient en scène les représentants de la classe populaire touchés par la crise économique des années 30.

A l’exception de Mizoguchi, qui décrit dans Femmes de la nuit (1948) la déchéance de deux jeunes femmes jusque dans le monde des prostituées, les cinéastes japonais sont loin de partager le même goût pour le tragique que les néoréalistes italiens. Dans Récit d’un propriétaire (1947) d’Ozu, qui décrit l’affection d’une veuve pour un enfant abandonné par son père, comme dans Les Enfants de la ruche, qui suit le parcours d’une bande d’orphelins trouvant réconfort auprès d’un ancien soldat de retour au pays, l’accent porte moins sur la détresse des uns et des autres que sur leur capacité à aller de l’avant et à reconstituer des liens familiaux.

En effet, une large majorité de cinéastes d’après-guerre, y compris la nouvelle génération dont font partie Akira Kurosawa et Tadashi Imai, se préoccupent bien plus d’édifier leurs spectateurs que ne le font les réalisateurs italiens. L’heure n’est pas au pessimisme, et s’il s’agit bien d’attirer l’attention dans l’un et l’autre pays sur les personnes en grande difficulté humaine et financière, les films japonais tendent, à travers le vécu de leurs personnages, à redonner espoir et à véhiculer les valeurs morales qui permettraient de redonner forme au tissu social.

Ainsi, d’une manière générale, la misère à laquelle les personnages sont confrontés renvoie moins aux conditions matérielles de leur existence qu’à une crise des liens qui les nouent avec les autres. Le drame d’Une Poule dans le vent (1948) tourné par Ozu ne réside pas tellement dans le fait que le personnage de la jeune mère se soit prostitué dans l’espoir de gagner de quoi sauver son enfant malade, mais plutôt dans l’idée qu’elle soit rejetée par son mari à son retour de la guerre. Après avoir compris son erreur, ce dernier finit bien heureusement par renouer avec son épouse et lui promettre une vie meilleure. De même, alors qu’il ne parvient pas à surmonter sa détresse suite à la perte de son logement et de son emploi, le personnage du père dans Nous sommes vivants (1951) d’Imai s’apprête à se suicider avant de se ressaisir in extremis, ayant pris conscience de la responsabilité qu’il lui revient de tenir vis-à-vis de sa famille.

La bienveillance que les uns se doivent de porter aux plus démunis, si elle n’est pas innée comme c’est le cas de l’ancien soldat des Enfants de la ruche, s’apprend. Ce qui importe n’est pas tant de sortir de la misère – aucun personnage ne finit par s’enrichir – que de vivre avec et pour les autres, de tâcher de s’épanouir malgré la pauvreté. C’est bien parce qu’elles ne peuvent plus compter que sur elles-mêmes que les deux protagonistes de Femmes de la nuit perdent tout espoir de sortir du monde de la prostitution. C’est au contraire parce qu’ils parviennent à consolider le lien affectif qui les unit que le couple d’employés sans le sou d’Un merveilleux dimanche (1947) d’Akira Kurosawa en vient à se projeter dans l’avenir avec confiance.

Si, comme on va le voir, cette approche de la pauvreté perd de son influence au fil du temps pour ne concerner que quelques films au début des années 60, en particulier et par-delà les différences de style les premiers longs-métrages de Zenzô Matsuyama, de Kirio Urayama et de Susumu Hani, on remarquera que le récent Une Affaire de famille (2018) de Hirokazu Kore-eda en conserve encore quelques échos. Ce qui compte en effet pour les personnages du film consiste moins à échapper à la pauvreté qu’à s’épanouir dans leurs liens familiaux, quand bien même ceux-ci seraient à réinventer.

En enfer

Avec L’Ange ivre (1948) et surtout Chien enragé (1949), Kurosawa change la donne. S’il s’agit toujours de suivre des individus dans leur apprentissage de la responsabilité et de la bienveillance, un yakuza repenti dans le premier film, un jeune policier pour le second, le cinéaste introduit, en guise de contraste, des personnages incarnant les valeurs opposées. Le procédé certes n’est pas nouveau, mais Kurosawa, qui depuis ses débuts durant les années de guerre réfléchit en termes de tension dramatique, lui confère une toute autre portée. Alors que des films comme Les Enfants de la ruche ou Femmes de la nuit présentent à titre de contre-exemples des personnages cupides, prêts à faire travailler des orphelins ou à prostituer de jeunes femmes dans le besoin, ne pensant ainsi qu’à leur propre profit, les malfrats des films de Kurosawa sont avancés sur un principe de lutte, comme autant d’ennemis à traquer et à abattre. D’aucuns y verront une certaine influence du cinéma américain.

Le quartier des pauvres n’est plus associé à une ruine, un espace à reconstruire, mais à un cloaque, un monde sans foi ni loi plongé dans des vapeurs malsaines. Assommés par la chaleur, les individus sont constamment assaillis par les moustiques et leur visage dégoulinant de sueur trahit une santé déclinante. Les logements sont des plus miteux et les vêtements couverts de crasse. Tout y est désordre, saleté, déchéance. Pour atteindre à un tel résultat, plutôt que de placer sa caméra dans des décors naturels, comme le font Imai et d’autres réalisateurs à la même époque, Kurosawa tourne la plupart de ses scènes en studio. Il ne s’agit plus de constater la pauvreté, mais de la recréer, de l’amplifier, de « faire » pauvre et pour cela de « faire » sale. Le cinéma de Kurosawa ne se contente plus de refléter la réalité sociale de son temps, mais cherche à impressionner le spectateur et à frapper son imagination par l’emploi d’effets expressifs (cadrages, lumière, mouvements de caméra…) jusque là inédits dans le cinéma japonais.

Ses personnages vivent symboliquement en enfer. Qu’ils soient bons ou mauvais, les miséreux, comme contaminés par l’insalubrité de leur milieu, sont tous porteurs d’un mal qui se traduit selon les cas par la maladie, la violence ou la vulgarité. Aucun d’entre eux ne suscite de franche sympathie, l’accent est mis sur leur caractère repoussant. Le cinéaste autrement dit considère le monde de la pauvreté comme un vaste vivier de vices : le pauvre est associé au sale et c’est de cette saleté que naissent les cœurs impurs.

Que les individus évoluent en enfer conduit logiquement à penser qu’ils s’apparentent à des démons, ou plutôt à des oni, ces créatures maléfiques issues de l’imagerie bouddhique. Animé par tous les mauvais désirs humains qu’il est incapable de maîtriser, l’oni se caractérise en effet par une forme d’animalité qui en fait un être repoussant et faible d’esprit. Alors que le démon tel qu’on le conçoit en Occident agit au nom d’un esprit du mal, doté de stratégies et capable de prendre l’apparence du bien, le diable japonais constitue une sorte d’homme avorté, insensible par principe à toute idée de moralité et de civilisation. C’est ainsi que les pauvres de Kurosawa, comme s’ils portaient des masques de démon, incarnent tout ce qui s’oppose aux valeurs humaines et sociales.

Cette approche de la pauvreté ne se limite pas aux seuls films de Kurosawa, mais après le succès de ces derniers va se répandre, selon des optiques parfois divergentes, chez bon nombre de cinéastes. Comme chez Kurosawa, les miséreux du film La Rivière noire (1957) de Masaki Kobayashi témoignent d’une certaine débauche, les uns se montrant cupides, les autres alcooliques ou encore lubriques. Lui-même non exempt de défauts, le personnage principal, quelque peu avare et méprisant, entre en conflit avec le chef d’un gang ayant attiré à lui la femme dont il est épris. Comme chez Kurosawa encore une fois, la lutte entre les deux hommes, se soldant par la victoire du bien, donne l’occasion au personnage principal d’acquérir la bienveillance qui lui faisait défaut et d’éradiquer la source du mal à l’origine de la faiblesse des habitants du quartier. Vaincre les démons, pour le héros du film, c’est à la fois purifier son cœur et assainir le monde, ou d’une certaine façon servir son pays.

Vraisemblablement inspiré par Miracle à Milan (1951) de Vittorio de Sica qu’il revisite sur un mode satirique, le cinéaste indépendant Kaneto Shindô marque un certain tournant avec son film L’Egout (1954), dans la mesure où les causes de la pauvreté à laquelle sont confrontés ses personnages ne renvoient plus aux conséquences de la guerre mais à leurs activités professionnelles. Ceux-ci sont ouvriers et le récit commence alors que leur usine est fermée en raison d’une grève. Les personnages reçoivent la visite d’une mystérieuse femme, encore plus misérable et grotesque qu’eux, qui, pour les remercier de l’avoir nourrie et logée, décide de s’investir pleinement dans la vie du bidonville. Profitant de la candeur de la jeune femme qu’ils dépouillent de ses maigres économies et que l’un va tenter de violer, les miséreux finissent par la convaincre de se prostituer dans l’intention de tirer d’elle le plus de bénéfices possibles. Le fait que les personnages s’avèrent incapables de créer des liens sociaux et de maîtriser leurs plus bas instincts s’explique moins par leur mauvaise nature que par l’idée qu’ils reproduisent inconsciemment, et avec les moyens dont ils disposent, le système d’exploitation qui les tient dans la misère. La pauvreté est un mal qui crée des monstres, certes, mais peut-on en imputer la faute aux pauvres eux-mêmes ?

C’est sur cette base que les cinéastes de la « nouvelle vague » japonaise vont s’accaparer à leur tour de la question. Il faut rappeler que depuis le milieu des années 50, le Japon est entré dans une phase de croissance économique particulièrement forte. De fait, s’il est une chose de représenter des pauvres dans une société elle-même appauvrie, comme pendant les années d’après-guerre, il en est une autre dans une société en plein développement. Malgré leurs différences en matière de style, les cinéastes de la Nouvelle Vague ont pour point commun de faire la lumière sur les problèmes de pauvreté à des fins contestataires.

Tourné en décors naturels dans les bas-fonds d’Ôsaka, L’Enterrement du soleil (1960) de Nagisa Ôshima donne le ton. Contrairement à Kurosawa ou à Kobayashi qui plantent leurs récits dans des quartiers mal famés comme pour mieux séparer le bon grain de l’ivraie, Ôshima se dessaisit de la notion de héros, et des effets d’identification qu’elle implique, pour ne donner à voir qu’un chaos généralisé dans lequel les individus n’ont d’autre ressources que de lutter les uns contre les autres afin de survivre. C’est ainsi que, tout au long du film, les démunis passent leur temps à s’escroquer et à se battre, sans qu’aucune lumière ne vienne à leur rescousse. Toute la stratégie du cinéaste consiste à noircir le trait le plus radicalement possible, sans perdre pour autant le lien avec un certain réalisme, comme en témoignent les plans documentaires intercalés entre les séquences, de manière à soulever l’absence de mesures prises par l’Etat, voire à pointer la responsabilité de tout un chacun, face à un tel désastre. La série de gros plans de miséreux, tous plus repoussants les uns que les autres, sur laquelle s’achève le film rend compte de ce désir de créer un choc parmi les spectateurs non avertis de la réalité sociale de leur pays.

On remarque, cela étant, que pour arriver à ses fins, Ôshima affuble ses personnages de pauvres d’un masque d’oni similaire à celui que Kurosawa et Kobayashi ont élaboré avant lui. Les intentions sont évidemment tout autres, mais les images reposent sur un ressort identique. Le même mécanisme est à l’œuvre dans 18 Jeunes gens à l’appel de l’orage (1963) de Kijû Yoshida qui rapporte les conditions dans lesquelles un groupe d’adolescents déscolarisés est recruté sur un chantier naval où, traités comme des prisonniers de guerre ou pire comme du simple bétail, l’un d’entre eux finit par violer la fiancée de son contremaître. S’ils répondent au projet d’Ôshima, les personnages de détraqués mentaux, issus de milieux défavorisés, sur lesquels se focalisent certains films de Shôhei Imamura, et notamment Cochons et cuirassés (1961), Désir meurtrier (1964) et Le Pornographe (1966) n’en contribuent pas moins à associer l’image de la pauvreté à celle de la violence, de la débauche et de la saleté.

La victoire des cœurs purs

Des films de Kurosawa à ceux d’Imamura, le pauvre est toujours représenté comme un individu doté d’une tare. On le voit vivre dans un quartier fermé, presque un ghetto, où il forme avec ses semblables une masse qu’il s’agit de rendre grouillante à souhait. Les démunis de Chien enragé ou de La Rivière noire n’ont pas d’identité précise et se contentent d’occuper un arrière-plan destiné à renforcer les aptitudes du héros. On ne sait ce qu’il advient d’eux à la fin du film. Les personnages de L’Enterrement du soleil ou de 18 jeunes gens à l’appel de l’orage sont quasiment interchangeables et ne se différencient que par leur nom ou d’autres caractéristiques élémentaires. Dans le monde qui est le leur, les pauvres n’ont de contact en général qu’avec leurs semblables et s’entraînent mutuellement dans la débauche.

On remarquera que les personnages sont représentés comme des oni à partir du moment où ils ne travaillent pas. Aucune information n’est fournie quant aux professions tenues par les démunis chez Kobayashi, tandis qu’une grève empêche les ouvriers d’exercer leurs activités dans le film de Shindô comme dans celui de Yoshida. Kurosawa, Ôshima et Imamura, de leur côté, se focalisent avant tout sur des personnages tombés dans l’illégalité et pratiquant toutes sortes de trafic dont les gains ne profitent qu’à eux-mêmes. La débauche est affaire d’oisiveté ou d’égoïsme.

Le héros, quand il y en a un, est celui qui au contraire ressort de la masse par la maîtrise d’une part de ses mauvais penchants et par l’exercice d’autre part d’une activité professionnelle. Le médecin de L’Ange ivre, qui parvient à remettre un yakuza sur le droit chemin, le policier de Chien enragé, dont l’enquête se couronne de succès, ou encore l’étudiant de La Rivière noire, qui dépense son argent dans l’acquisition de livres, tous sont animés par un but précis et conçoivent leur existence au service des autres, de leur quartier, voire de leur pays. La bienveillance et l’altérité, dont ces derniers font preuve malgré les difficultés, sont les signes, on le sait depuis les films d’après-guerre, d’un cœur pur, ou du moins en quête de pureté. Tout cela n’est certainement pas étranger à l’idée que le shintoïsme, c’est-à-dire la religion originelle du Japon, sur laquelle se sont greffés et le confucianisme et le bouddhisme, prône un rapport de pureté, ou si l’on veut de dignité, envers toutes choses.

La valeur travail est au centre de tous les films japonais consacrés à la pauvreté dans la mesure où elle permet de différencier l’homme de l’oni, autrement dit les cœurs purs des impurs. Déjà, dans Les Enfants de la ruche, Shimizu distinguait entre ses personnages ceux qui découvrant la valeur du travail apprenaient à apprécier les bienfaits de la vie et ceux qui n’ayant pas retenu la leçon ne parvenaient à connaître le même bonheur que ceux-là.

Renouant avec le caractère édifiant des œuvres d’après-guerre, quitte à proposer une forme moins spectaculaire que celles de Kurosawa ou d’Ôshima, certains films des années 60 mettent particulièrement en avant cette question du travail. Si les personnages sont bel et bien dotés d’une tare – un problème de surdité dans Le Bonheur est en nous (1961) de Matsuyama, ou un certain penchant pour la violence dans Mauvais garçons (1961) de Hani et dans Une Jeune fille à la dérive (1963) d’Urayama –, tous vont finir par prendre conscience de la valeur du travail et, grâce à elle, ressortir purifiés de leurs défauts. Bien que le couple de malentendants mis en scène par Matsuyama ne remédie pas pour autant à son handicap, les personnages parviennent à se hisser à un certain niveau de vie qui les met à l’abri de toute crainte financière. Puisque les efforts menés par de tels personnages leur permettent d’accéder au confort de la classe moyenne, qui dans le Japon des années 60 ne pourrait réussir, si ce n’est tous les hommes de mauvaise volonté, à savoir les oni ?

Il semble bien exister un lien entre le développement économique de l’archipel japonais, qui se hisse en 1968 à la seconde place des puissances mondiales, et la disparition progressive de l’image du pauvre dans son cinéma. Les cinéastes cités jusqu’ici ont tous fini en effet par délaisser la question pour étendre leurs préoccupations vers d’autres terrains, et pour certains d’entre eux traiter des thèmes propres aux préoccupations de la classe moyenne. Le cinéma aurait ainsi contribué à l’émergence du mythe d’une société sans classes1La question est soulevée dans l’article « Les exclus du village », en ce sens qu’il est plus facile de se convaincre que les pauvres ont disparu de la réalité sociale dès lors que ceux-ci ont cessé d’être visibles dans les films. Avant que les miséreux ne désertent les écrans, on remarque que le cinéma des années 60 tend déjà à les reléguer en dehors de la capitale : La Ville des coupoles (1962), le premier long-métrage d’Urayama, se déroule à Kawaguchi, Une Jeune fille à la dérive à Kanazawa, L’Enterrement du soleil à Ôsaka, 18 Jeunes gens à l’appel de l’orage à Kure, etc. Tout fonctionne comme si Tokyo constituait l’épicentre d’une nouvelle société dont les bienfaits n’auraient pas encore atteint les métropoles de province.

Si l’occultation de la misère proprement dite prend effet après l’échec critique et commercial de Dodes’kaden (1970) de Kurosawa, qui relate de la vie dans un bidonville peuplé d’oni, c’est que l’incomparable succès rencontré par la série comique C’est dur d’être un homme (pas moins de 40 films sortis entre 1969 et 1995), de Yôji Yamada, et par son héros Tora-san va prêter à la figure du pauvre un nouveau visage. Issu des petits quartiers populaires, l’indigent passe désormais pour un individu qui, malgré la modestie de sa condition, sait se contenter de peu et ne cesse d’aider les autres et d’aller de l’avant sans jamais se plaindre. Dans un Japon alors en pleine métamorphose, Tora-san incarne les anciennes valeurs altruistes louées au cours des années d’après-guerre. Ce n’est pas un hasard si à partir des années 80, une partie du cinéma japonais, jouant la carte de la nostalgie, revisite cette époque pour y dépeindre non plus une misère noire, mais une douce joie de vivre. Kôhei Oguri ouvre la voie avec La Rivière de boue (1981), suivi par Masahiro Shinoda avec Les Enfants de MacArthur (1984) et surtout Childhood Days (1990).

La figure de l’oni, quant à elle, va peu à peu se détacher de toutes références sociales pour ne concerner que des personnages exclus de la réalité quotidienne des spectateurs. Qu’il s’agisse des jidai-geki, des films de yakuzas, des films de monstres à effets spéciaux ou de la majorité des pinku eiga (films à argument érotique) et leur lot de pervers sexuels, une grande partie de la production japonaise, dès la fin des années 50, situe leur récit dans des réalités invraisemblables et spectaculaires, comme pour mieux souligner le fait que les cœurs impurs ne sont plus de ce monde. Si représenter la pauvreté revient d’une façon ou d’une autre à poser la question de ce qui la rend possible, troquer le pauvre pour le monstre ou le marginal permet de résoudre le problème. Le bidonville de Dodes’kaden n’échappe pas à la règle dans la mesure où le film, hautement fantaisiste, semble se dérouler dans un rêve.

Timidement, depuis les années 2000, la question de la pauvreté refait surface dans le cinéma japonais. Contrairement aux films post-Kurosawa qui se focalisaient exclusivement sur des personnages socialement défavorisés, la plupart des productions contemporaines tendent à suivre le point de vue d’un représentant de la classe moyenne faisant irruption dans le monde des démunis. Il s’agit donc moins de rendre compte d’une réalité sociale en tant que telle, que de mener le spectateur, par des procédés d’identification, à prendre connaissance d’un tel univers. Réduit d’une certaine façon à l’état de fantôme après avoir perdu son travail, le personnage du père dans Tokyo Sonata (2008) de Kiyoshi Kurosawa, traverse un enfer symbolisé entre autres choses par un campement de SDF où la nécessité de se nourrir gratuitement a conduit ses pas. Sur le modèle de L’Anguille (1997) d’Imamura, qui donne à voir un ancien cadre, repris de justice, retrouver goût à la vie en s’installant dans un quartier pauvre, le personnage parvient finalement à redresser sa situation et à reprendre sa place auprès des siens. De ce que les démunis dépeints en arrière-plan font l’expérience au quotidien, le film n’en dira rien. Il suffit que le héros ait purifié son cœur.

Si les tentatives sont louables, le masque du démon pèse toujours sur la représentation de la pauvreté. Quand les pauvres ne sont tout simplement pas désignés comme des déséquilibrés, comme c’est le cas de la mère dans Nobody knows (2004) de Kore-eda ou du SDF dans le film, inédit en France, Our Escape (2017) de Nobuteru Uchida, les personnages sont toujours conçus de manière, non à dévoiler la réalité sociale à laquelle ils renvoient, mais à créer un contraste avec le cadre de vie de la classe moyenne – quand bien même celle-ci serait en crise et le modèle de vertu à chercher du côté des pauvres, comme on le voit dans Tel père, tel fils (2013) du même Kore-eda. S’il est vrai que, de film en film, celui-ci a su donner un visage au problème de pauvreté qui touche le Japon contemporain, il ne saurait être question que d’un visage masqué. C’est ainsi que pour prouver leur dignité et acquérir les valeurs altruistes qui font les cœurs purs, les pauvres d’Une Affaire de famille se doivent de porter un masque (vols à l’étalage, saleté, vulgarité, etc.) avant de s’en défaire peu à peu dans les dernières séquences. Afin que le masque soit crédible, il faut bien, une fois le récit embrayé, que les personnages cessent de travailler.

Timidement, depuis les années 2000, la question de la pauvreté refait surface dans le cinéma japonais. Contrairement aux films post-Kurosawa qui se focalisaient exclusivement sur des personnages socialement défavorisés, la plupart des productions contemporaines tendent à suivre le point de vue d’un représentant de la classe moyenne faisant irruption dans le monde des démunis. Il s’agit donc moins de rendre compte d’une réalité sociale en tant que telle, que de mener le spectateur, par des procédés d’identification, à prendre connaissance d’un tel univers. Réduit d’une certaine façon à l’état de fantôme après avoir perdu son travail, le personnage du père dans Tokyo Sonata (2008) de Kiyoshi Kurosawa, traverse un enfer symbolisé entre autres choses par un campement de SDF où la nécessité de se nourrir gratuitement a conduit ses pas. Sur le modèle de L’Anguille (1997) d’Imamura, qui donne à voir un ancien cadre, repris de justice, retrouver goût à la vie en s’installant dans un quartier pauvre, le personnage parvient finalement à redresser sa situation et à reprendre sa place auprès des siens. De ce que les démunis dépeints en arrière-plan font l’expérience au quotidien, le film n’en dira rien. Il suffit que le héros ait purifié son cœur.

Si les tentatives sont louables, le masque du démon pèse toujours sur la représentation de la pauvreté. Quand les pauvres ne sont tout simplement pas désignés comme des déséquilibrés, comme c’est le cas de la mère dans Nobody knows (2004) de Kore-eda ou du SDF dans le film, inédit en France, Our Escape (2017) de Nobuteru Uchida, les personnages sont toujours conçus de manière, non à dévoiler la réalité sociale à laquelle ils renvoient, mais à créer un contraste avec le cadre de vie de la classe moyenne – quand bien même celle-ci serait en crise et le modèle de vertu à chercher du côté des pauvres, comme on le voit dans Tel père, tel fils (2013) du même Kore-eda. S’il est vrai que, de film en film, celui-ci a su donner un visage au problème de pauvreté qui touche le Japon contemporain, il ne saurait être question que d’un visage masqué. C’est ainsi que pour prouver leur dignité et acquérir les valeurs altruistes qui font les cœurs purs, les pauvres d’Une Affaire de famille se doivent de porter un masque (vols à l’étalage, saleté, vulgarité, etc.) avant de s’en défaire peu à peu dans les dernières séquences. Afin que le masque soit crédible, il faut bien, une fois le récit embrayé, que les personnages cessent de travailler.

Montrer des pauvres au travail, ceux qui malgré leurs efforts mais aussi leurs souffrances, ne parviennent pas à échapper à la pauvreté, aurait pu conduire tout au contraire à écorcher ce mythe du travail qui purifie et rend meilleur, sur lequel le cinéma japonais s’est bâti depuis la guerre. C’est par ce biais probablement que les cinéastes gagneront à représenter de manière plus réaliste les problèmes de pauvreté actuels.

Nicolas Debarle

Spécialiste du cinéma japonais, Nicolas Debarle est auteur de nombreux articles, dossiers et comptes-rendus de festival parus dans le cadre de revues internet (Il était une fois le cinéma, EastAsia). Il enseigne la langue française à Tokyo où il réside depuis 2012.

Filmographie

Le Chœur de Tokyo (Tôkyô no kôrasu), Yasujirô Ozu, 1931

Rêves de chaque nuit (Yogoto no yume), Mikio Naruse, 1933

Une Auberge à Tokyo (Tôkyô no yado), Yasujirô Ozu, 1935

Monsieur Merci (Arigatôsan), Hiroshi Shimizu, 1936

Ainsi va l’amour (Ai yori ai he), Yasujirô Shimazu, 1938

Récit d’un propriétaire (Nagaya shinshiroku), Yasujirô Ozu, 1947

Un Merveilleux dimanche (Subarashiki nichiyôbi), Akira Kurosawa, 1947

L’Ange ivre (Yoidore tenshi), Akira Kurosawa, 1948

Femmes de la nuit (Yoru no onnatachi), Kenji Mizoguchi, 1948

Les Enfants de la ruche (Hachi no su no kodomotachi), Hiroshi Shimizu, 1948

Une Poule dans le vent (Kaze no naka no mendori), Yasujirô Ozu, 1948

Chien enragé (Nora-inu), Akira Kurosawa, 1949

Nous sommes vivants (Dokkoi ikiteru), Tadashi Imai, 1951

L’Egout (Dobu), Kaneto Shindô, 1954

La Rivière noire (Kuroi kawa), Masaki Kobayashi, 1957

L’Enterrement du soleil (Taiyô no hakaba), Nagisa Ôshima, 1960

Le Bonheur est en nous (Na mo naku mazushiku utsushiku), Zenzô Matsuyama, 1961

Les Mauvais garçons (Furyô shônen), Susumu Hani, 1961

Cochons et cuirassés (Buta to gunkan), Shôhei Imamura, 1961

La Ville des coupoles (Kyûpora no aru machi), Kirio Urayama, 1962

Une Jeune fille à la dérive (Hikô shôjo), Kirio Urayama, 1963

18 Jeunes gens à l’appel de l’orage (Arashi wo yobu jyûhachinin), Kijû Yoshida, 1963

Désir meurtrier (Akai satsui), Shôhei Imamura, 1964

Le Pornographe (Erogotoshitachi yori Jinruigaku nyûmon), Shôhei Imamura, 1966

C’est dur d’être un homme (Otoko wa tsurai yo), Yôji Yamada, 1969

Dodes’kaden (Dodesukaden), Akira Kurosawa, 1970

La Rivière de boue (Doro no kawa), Kôhei Oguri, 1981

Les Enfants de MacArthur (Seto-uchi shônen yakyûdan), Masahiro Shinoda, 1984

Childhood Days (Shônen jidai), Masahiro Shinoda, 1990

L’Anguille (Unagi), Shôhei Imamura, 1997

Nobody knows (Dare mo shiranai), Hirokazu Kore-eda, 2004

Tokyo Sonata (Tôkyô Sonata), Kiyoshi Kurosawa, 2008

Tel père, tel fils (Soshite chichi ni naru), Hirokazu Kore-eda, 2013

Our Escape (Bokura no bômei), Nobuteru Uchida, 2017

Une Affaire de famille (Manbiki kazoku), Hirokazu Kore-eda, 2018

En 2034, à la suite d’éruptions volcaniques massives dans la mer de Célèbes, le soleil ne se lève plus et l’Asie du Sud-Est est plongée dans le noir. Des fous ont pris le pouvoir jusqu’aux enclaves les plus reculées. Depuis le cataclysme, le continent a été ravagé par des épidémies, poussant des millions de personnes à fuir.

Présenté à Cannes à la Quinzaine des Réalisateurs, HALTE démontre une nouvelle fois l’énergie créative du cinéaste philippin Lav Diaz (LA SAISON DU DIABLE, LA FEMME QUI EST PARTIE, DEATH IN THE LAND OF ENCANTOS etc.) au service d’une pensée politique toujours en action, qui dénonce ici, à travers les codes du film de genre, les abus de pouvoir et questionne l’engagement individuel.

HALTE

(Ang Hupa, international : The Halt)

Un film de Lav Diaz

Avec Piolo Pascual, Joel Lamangan, Shaina Magdayao

Avec Piolo Pascual, Joel Lamangan, Shaina Magdayao

2019 – Philippines – Science fiction, Drame – 4h39 – Format image 1.85 – Format son 5.1 – Tagalog

Distribution France: ARP Sélection

Au cinéma le 31 Juillet 2019

| Scénario: |  (4,0 / 5) (4,0 / 5) |

| Mise en scène: |  (4,0 / 5) (4,0 / 5) |

| Interprétation: |  (3,5 / 5) (3,5 / 5) |

Bordé à l’est par la mer des Philippines, à l’ouest par la mer de Chine méridionale et au sud par la mer de Célèbes, l’archipel philippin se trouve plus populairement dans l’océan Pacifique. Les Philippines comptent ainsi plus de 7600 îles – dont 2000 sont officiellement habitées – sur son territoire, d’une surface totale d’environ 300 439 km2. Beaucoup de ces îles ne sont en fait que des îlots, puisque les onze plus grandes îles de l’archipel totalisent à elles seules plus de 95% des terres. En 2017, la population totale des Philippines est estimée à 104 millions d’habitants. Aujourd’hui, les Philippines se découpent en trois archipels (Luçon, Mindanao et les Visayas) et comptent dix-sept régions distinctes, à l’autonomie relativement restreinte, sauf dans le sud du pays où la région autonome en Mindanao musulmane (ARMM), à majorité musulmane, jouit d’un statut particulier dans un contexte religieux mais aussi géopolitique de crise durable.

Constitué à l’origine de différents peuples émanant de vagues d’immigration diverses en provenance du continent asiatique, les Philippines sont le seul pays d’Asie du Sud-Est à avoir été colonisé avant même d’avoir eu le temps de développer un gouvernement centralisé ou de revendiquer une culture dominante.

Peu avant l’arrivée des Espagnols et de l’explorateur Fernand de Magellan, au XVIème siècle, les Philippines possédaient ainsi une population à la fois organisée en tribus dispersées, souvent polythéistes, en communautés chinoises –résultantes d’échanges commerciaux récurrents–, et en sultanats, sous l’influence des royaumes maritimes indo-malais voisins qui commencèrent à diffuser l’Islam.

L’arrivée des Espagnols changea totalement la donne. Et la première colonie espagnole permanente fut établie à Cebu en 1565. La ville de Manille fut fondée en 1571, et à la fin du XVIème siècle, la quasi-totalité de l’archipel philippin était sous contrôle espagnol, tandis que les prêtres procédaient à la conversion des autochtones au catholicisme romain. Seuls les musulmans de Mindanao et Sulu, appelés les « Moros » par les Espagnols, résistaient à la domination espagnole.

Tout au long cette période, Etat et Eglise constituaient les piliers de l’administration espagnole, l’objectif étant à la fois commercial et culturel : il s’agissait en l’occurrence pour le clergé espagnol de christianiser et d’hispaniser les Philippins, en interdisant les religions locales et la pratique de cultes anciens.

Parallèlement, les politiques agricoles et foncières espagnoles mises en pratique renforçaient les différences de classes, en enrichissant l’aristocratie et les nouveaux propriétaires au détriment des agriculteurs.

Avec l’accélération des échanges sans restriction avec l’Europe, et l’ouverture des ports du pays au commerce international, une nouvelle classe sociale fit son apparition, descendante des communautés de commerçants sino-philippins.

Et vers les années 1880, beaucoup de jeunes de ces classes aisées étaient envoyés en Europe pour étudier. De là naquirent un nationalisme et une passion réformiste, sous les traits du Mouvement de propagande des étudiants philippins d’Espagne emmené par un étudiant brillant, José Rizal, auteur de deux ouvrages politiques de référence –Noli me tangere (1886) and El filibusterismo (1891)–, qui eurent un impact extrêmement important aux Philippines. De retour aux Philippines, José Rizal fonda le 3 juillet 1892 la Ligue philippine, une organisation visant à promouvoir sur l’archipel ses idées progressistes et réformistes, mais fut arrêté quelques jours plus tard par les autorités espagnoles, puis finalement exécuté le 30 décembre 1896, après un simulacre de procès. Il avait 35 ans. Devenant aussitôt un martyr, sa mort amplifie la résistance.

Inspiré par les écrits de José Rizal et choqué par l’arrestation de ce dernier, Andres Bonifacio prône l’insurrection générale avec le Katipunan, société secrète créée dans le but de libérer le pays des colonisateurs espagnols.

Les raisons de la scission en deux groupes rivaux du Katipunan font l’objet de théories contradictoires. Toujours est-il qu’elle plaça la faction Magdiwang (dont le chef suprême était Bonifacio) en porte-à-faux avec celle de Magdalo (qui voulait placer Emilio Aguinaldo à la tête du mouvement). Pendant ce temps, les troupes espagnoles progressaient rapidement.

Le 22 mars 1897, une réunion connue sous le nom de « Convention Tejeros » fut organisée à Cavite pour résoudre le problème de direction politique de la révolution. Ici encore, la controverse est de mise au sujet de ces discussions, à l’issue desquelles deux gouvernements révolutionnaires rivaux furent constitués : l’un était présidé par Emilio Aguinaldo, l’autre, par Andres Bonifacio.

Le conflit entre les deux hommes atteignit son paroxysme quand Bonifacio fut fait prisonnier par les soldats d’Aguinaldo, jugé coupable de trahison et exécuté le 10 mai 1897 dans les montagnes de Maragondon, à Cavite.

De nombreux partisans du mouvement, découragés par cette exécution, abandonnèrent la lutte armée. Les 14 et 15 décembre 1897, les troupes rebelles d’Aguinaldo se rendirent et le pacte de Biak-na-Bato fut signé : Aguinaldo obtint l’amnistie pour les membres du Katipunan mais les instances dirigeantes du mouvement, dont il faisait partie, furent contraintes de s’exiler à Hong Kong (un exil compensé par une indemnité…).

L’explosion et le naufrage d’un navire de guerre américain à La Havane en février 1898, au cours d’une révolution cubaine, amena les Etats-Unis à déclarer la guerre à l’Espagne deux mois plus tard, ce qui favorisa le retour au pays d’Emilio Aguinaldo et renforça la rébellion. Les Espagnols finirent par quitter les Philippines, contraints de vendre leur colonie aux Américains pour 20 millions de dollars, par le Traité de Paris du 10 décembre 1898.

Aguinaldo avait pendant ce temps déclaré l’indépendance du pays, le 12 juin 1898, à Cavite. Cet acte établissait la première république philippine et la première constitution démocratique du continent asiatique, après 327 ans de domination espagnole.

Il devint cependant clair que les Américains n’avaient nullement l’intention de repartir et qu’ils n’accorderaient pas l’autonomie aux Philippins. S’ensuivit une guerre américano-philippine, déclenchée le 4 février 1899. La révolte fut finalement écrasée en 1902, suite à la capture d’Aguinaldo, et les Américains gouvernèrent le pays jusqu’à l’invasion japonaise de 1942. Les Alliés reprirent les îles en 1945 et les Etats-Unis administrèrent à nouveau le territoire jusqu’à l’Indépendance, opportunément proclamée le 4 juillet 1946.

Sous l’influence américaine, la pratique de l’anglais dépassa celle de tous les dialectes locaux et les jalons de l’organisation politique furent posés selon le modèle américain. La propriété terrienne resta en revanche plus inégalitaire que jamais, renforçant le pouvoir des Philippins les plus riches et les mieux connectés politiquement parlant, tout en servant les intérêts économiques américains.

Constitué à l’origine de différents peuples émanant de vagues d’immigration diverses en provenance du continent asiatique, les Philippines sont le seul pays d’Asie du Sud-Est à avoir été colonisé avant même d’avoir eu le temps de développer un gouvernement centralisé ou de revendiquer une culture dominante.

En novembre 1965, Ferdinand E. Marcos est élu président. Son administration est confrontée à de graves problèmes économiques qui exacerbent corruption, évasion fiscale et contrebande.

Devant l’ampleur grandissante des manifestations, notamment étudiantes, demandant plus de transparence et une refonte des institutions, Marcos décréta en septembre 1972 la Loi Martiale –officiellement, une mesure drastique pour mettre un terme aux manifestations étudiantes et aux prétendues menaces d’insurrection par le nouveau Parti Communiste des Philippines et le mouvement séparatiste musulman du Front Moro de Libération Nationale, officieusement une manœuvre pour modifier les institutions à sa guise et assurer la longévité de son mandat. Une de ses premières actions consista ainsi à faire arrêter ses opposants politiques. Au sud du pays, la rébellion séparatiste s’en retrouva plus exacerbée que jamais.

Sous la Loi Martiale, les crimes urbains furent certes réduits, les armes non enregistrées confisquées, mais c’est surtout le contrôle politique et économique de Marcos, de ses proches et associés qui fut consolidée, sur fond de corruption généralisée et au mépris de l’intérêt collectif.

En 1986, Corazon C. Aquino, la veuve de Benigno Aquino, rival politique de Marcos assassiné en 1983, devient Présidente en lieu et place de Marcos, dont la chute est précipitée par la vindicte populaire. Elle rétablit une forme de gouvernement bicamériste telle qu’il existait avant l’instauration de la Loi Martiale de 1972.

Mais la dette externe héritée du gouvernement Marcos était abyssale, l’économie du pays sérieusement appauvrie, et la menace des insurgés Moro et communistes grandissante.

Le gouvernement Aquino fut également confronté à des dissensions internes, des tentatives de coup d’état répétées et des catastrophes naturelles.

Début 1990, les critiques de leadership faible, de corruption et d’abus des droits de l’homme commencèrent à fuser.

Aquino ne se représenta pas pour un second mandat en 1992.

A partir de là, plusieurs présidents –émanant de l’élite et de clans familiaux – se succèdent, sans jamais vraiment parvenir à réduire les inégalités et à se départir d’accusations de corruption, tandis que les conflits s’amplifient avec les séparatistes au sud de l’île de Mindanao (plus de 120000 victimes et environ 2 millions de déplacés en 40 ans) et qu’en novembre 2013, le typhon Haiyan –le plus violent– frappe le pays de plein fouet.

Le 9 mai 2016, Rodrigo Duterte, maire de longue date de Davao à la rhétorique populiste incendiaire –il promet d’exécuter 100000 criminels–, est élu Président. Lors de son investiture en juin, les assassinats illégaux de criminels suspectés de trafic de drogue bondissent, sans autre forme de procès.

En mai 2017, Rodrigo Duterte décrète la Loi Martiale sur l’île de Mindanao pour circonvenir les rébellions islamiste et communiste.

Initialement décrétée pour 60 jours, les parlementaires ont validé sa prolongation jusqu’à la fin de l’année, sur demande du Président. Ce régime d’exception est extrêmement sensible aux Philippines en ce qu’il rappelle les heures sombres de la dictature de Ferdinand Marcos qui l’avait instauré en 1972.

Rodrigo Duterte, qui a réhabilité Marcos en le faisant enterrer au cimetière des héros de la Nation, a menacé d’étendre la loi martiale à tout le pays si la menace islamiste s’exportait au-delà de la région de Mindanao.

Les organisations de défense des droits de l’homme, qui dénoncent en outre la sanglante campagne du Président contre les stupéfiants, accusent Rodrigo Duterte de mettre en péril la démocratie, trois décennies après la révolution qui avait permis de chasser Marcos du pouvoir.

Tonglao S. Epinal

Tonglao S. Epinal est photographe et vidéaste, elle a également collaboré à de nombreuses revues spécialisées en tant que rédactrice freelance et voyage fréquemment en Asie du Sud Est pour ses travaux et recherches. Elle prépare actuellement un long-métrage documentaire sur l’héritage du cinéma soviétique et le paradoxe de la censure dans l’essor du cinéma asiatique de 1956 à 1986.

(3,8 / 5 Après SNOWPIERCER et OKJA, le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho continue de cultiver malicieusement l'excès pour nous livrer, avec PARASITE, une fable sociale hyperbolique, corrosive et jubilatoire à souhait ! Une audace très justement récompensée par le Jury cannois d'Alejandro González Iñárritu.)

(3,8 / 5 Après SNOWPIERCER et OKJA, le cinéaste sud-coréen Bong Joon-ho continue de cultiver malicieusement l'excès pour nous livrer, avec PARASITE, une fable sociale hyperbolique, corrosive et jubilatoire à souhait ! Une audace très justement récompensée par le Jury cannois d'Alejandro González Iñárritu.)

Déjà venu présenter MOTHER à Cannes dans la sélection Un Certain Regard en 2009, le réalisateur sud-coréen Bong Joon-ho revient en force sur la croisette avec une satire sociale rocambolesque, PARASITE. Interprété par l’imposant Song Kang-ho, vu dans MEMORIES OF MURDER et THE HOST du même réalisateur (ainsi que dans JSA et SYMPATHY FOR MR. VENGEANCE de Park Chan-wook), le film remporte la Palme d’Or, décernée à l’unanimité.

PARASITE

(기생충, Gisaengchung)

Un film de Bong Joon-Ho

Avec Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo Shik, Park So-dam, Chang Hyae Jin

Avec Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo Shik, Park So-dam, Chang Hyae Jin

2019 – Corée du Sud – Thriller, Comédie – 2h11 – Format image 2.35 – Format son Dolby Atmos – Coréen

Distribution France : The Jokers Films

Au cinéma le 5 Juin 2019

| Scénario : |  (4,0 / 5) (4,0 / 5) |

| Mise en scène : |  (3,5 / 5) (3,5 / 5) |

| Interprétation : |  (4,0 / 5) (4,0 / 5) |

En Corée du Sud où l’estime de soi est essentiellement facteur du jugement des autres, une « mauvaise » réputation ou un « pedigree » de second ordre peut être synonyme de mort sociale. D’où l’importance des écoles, des références, des diplômes (en particulier de la réussite au Suneung -ce fameux examen qui sanctionne la fin des études secondaires sans avoir son équivalent au monde, tant la pression exercée est extrême). Par la confiance aveugle qu’elle place dans ce miroir aux alouettes, la famille Park sera l’artisan de sa propre descente aux enfers.

Marie-Orange Rivé-Lasan et Eunsil Yim révèlent les fondements de ce trait culturel, unique au monde.

Le terme « suneung » est une abréviation en coréen de l’expression « suhak neungnyôk sihôm » qui signifie littéralement « test d’aptitude d’études » qui est devenu en Corée du Sud l’examen incontournable de fin d’études secondaires qui permet l’accession à l’université. Cette épreuve décisive ne sanctionne pas seulement un niveau d’études qui correspondrait à notre baccalauréat, mais génère un classement national de tous les candidats. En fonction de ce classement, les candidats peuvent prétendre à entrer dans les universités, elles-mêmes classées au niveau national. En fonction de leur rang, elles attirent les meilleurs candidats. Les trois plus prisées aujourd’hui sont appelées « SKY », c’est-à-dire : Seoul National Universiy, Korea University et Yonsei University. Entrer dans une de ces universités permet d’accéder à un réseau de relations proche du pouvoir économique ou politique. Cela constitue un facteur d’ascension sociale, de possibilité d’obtenir des postes rémunérateurs et de conclure de bons mariages que les classes moyennes visent, en préparant longtemps à l’avance leurs enfants, dès le jardin d’enfants et à grands renforts de cours extra-scolaires onéreux dispensés par des établissements de tutorat privés, les « hagwons » –les quelque 100 000 hagwons du pays générant environ 2% du PIB–, auxquels environ trois élèves sur quatre ont recours. En effet, aujourd’hui il n’est pas rare que les famille se sacrifient pour financer les études de leurs enfants en leur consacrant près de 1000 euros par mois et par enfant jusqu’à la fin du lycée, afin d’obtenir le meilleur classement possible au « suneung ». En plus de cela, il leur faudra payer encore les frais universitaires qui sont très élevés même dans le cas des universités non privées.

Le Centre d’Etudes et de Recherches Internationales de l’Université de Montréal (CERIUM) relate que chaque année, le jour du Suneung, le pays tout entier retient son souffle : la plupart des bureaux et administrations sont fermés ou ouvrent plus tard afin de ne pas gêner l’arrivée aux centres d’examen, les élèves retardataires sont acheminés par la police, et la totalité de l’espace aérien est fermé durant l’épreuve de compréhension orale…

Traditionnellement, la culture confucéenne met l’accent sur l’éducation, comme c’est le cas en Chine et au Japon. En Corée, un véritable business de l’éducation, couplé à l’obsession des parents qui considèrent leurs dépenses exorbitantes dans l’éducation comme un investissement pour l’avenir économique de leur famille, conduit à une pression énorme sur les enfants (ceux-ci étudient ainsi en moyenne 50 heures par semaine, soit 16 de plus que la moyenne des pays de l’OCDE). Une forte baisse de la natalité en découle directement (le taux de fécondité est de 1,15 enfant par femme –le plus faible de l’OCDE) car on n’envisage plus de faire des enfants si on n’est pas capable de faire face aux dépenses socialement « supposées nécessaires » pour des « bons parents ». Les conséquences démographiques en sont très préoccupantes en terme de vieillissement de la population et transforme la société sud-coréen en induisant une immigration inévitable de main d’oeuvre étrangère.

Les exigences de la société de consommation sud-coréenne hyper-technologique entraînent des abus et des conséquences surtout pour les jeunes qui se retrouvent spoliés de leurs jeunesses et brisés psychologiquement. En témoigne, le taux de suicide très élevé chez cette catégorie de la population (devant le Japon) que l’on peut observer, ainsi que les nouveaux mouvements de ras-le-bol qui se propagent actuellement.

Il existe en Corée des centaines d’universités payantes qui ne garantissent pas du tout pour la plupart l’accession au statut social visé et qui produisent en masse des générations de diplômés chômeurs frustrés, marginalisés et déconsidérés socialement.

En bref, réussir le « suneung », c’est réussir sa vie !… et le rater, c’est l’Enfer…

Marie-Orange Rivé-Lasan et Eunsil Yim

Marie-Orange Rivé-Lasan, Historienne et Maître de conférences à l’Université Paris Diderot (UPD) / UMR 8173 Chine, Corée, Japon (EHESS-CNRS-UPD) et Eunsil Yim, Antropologue, UMR 8173 Chine, Corée, Japon (EHESS-CNRS-UPD)

(3,5 / 5 Un film social en forme de feel-good movie doux-amer qui a le mérite de mettre sous le feu des projecteurs les laissés-pour-compte de la société japonaise)

(3,5 / 5 Un film social en forme de feel-good movie doux-amer qui a le mérite de mettre sous le feu des projecteurs les laissés-pour-compte de la société japonaise)UNE AFFAIRE DE FAMILLE

(万引き家族, Manbiki kazoku, international : Shoplifters)

Un film de Hirokazu Kore-eda

Avec Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka

Avec Lily Franky, Sakura Ando, Mayu Matsuoka

2018 – Japon – Comédie dramatique – 2h01 – Format image 1.85 – Format son 5.1 – Japonais

Distribution France : Le Pacte

Au cinéma le 12 décembre 2018

| Scénario : |  (3,0 / 5) (3,0 / 5) |

| Mise en scène : |  (3,5 / 5) (3,5 / 5) |

| Interprétation : |  (4,5 / 5) (4,5 / 5) |

Palme d’Or au Festival de Cannes 2018, Une Affaire de famille – sans nécessairement être le meilleur film de Hirokazu Kore-eda – a le mérite d’avoir donné un visage aux laissés-pour-compte de la société japonaise.

Si la réalité sociale du pays est rarement mise en lumière, et ce dans les médias japonais eux-mêmes, c’est que s’est forgée il y a quelques décennies l’idée que le Japon était parvenu à résoudre le problème de la lutte des classes en éradiquant celui de la pauvreté. Il faut dire que la rapidité avec laquelle l’archipel japonais s’est relevé de l’état de ruines dans lequel l’issue de la guerre du Pacifique l’avait plongé, pour accéder dès 1968 à la seconde place des puissances économiques mondiales, a entraîné, en moins d’une génération, une importante restructuration du tissu social. Dans la mesure où la forte croissance économique a eu pour effet une soudaine élévation du niveau de vie, ainsi qu’un élargissement conséquent de la classe moyenne, une grande majorité de Japonais se sont alors considérés comme les bénéficiaires d’une réussite supposée accessible à tous. Est pauvre, on y reviendra, celui qui l’a mérité. L’idée que le modèle économique promu n’empêchait pas les inégalités sociales, si on la retrouve traitée dans une partie du cinéma indépendant jusqu’à la fin des années 60, allait bientôt devenir taboue, supplantée par la séduisante image d’une nation de « cent millions d’habitants appartenant tous à la classe moyenne »[1]. Le cuisant échec commercial et critique rencontré par Akira Kurosawa, qui, en 1970, dans son film Dodes’kaden dépeignait les conditions de vie des habitants d’un bidonville, est symptomatique de l’état d’esprit de cette époque.

La proportion de personnes vivant sous le seuil de pauvreté (situé à la moitié du revenu médian de la population totale) est longtemps restée dans l’ombre dans la mesure où, au cours de ces années fastes, l’Etat japonais n’a jamais fourni de chiffres officiels capables d’en mesurer l’ampleur. Le taux de pauvreté n’a pu être déterminé pour la première fois qu’au cours de l’année 2002 dans le cadre du Rapport mondial sur le développement humain publié sous l’égide de l’ONU. L’étude fixait le taux de population vivant sous le seuil de pauvreté à 11,2%. En 2005, un rapport de l’OCDE revoyait la proportion à la hausse en avançant le chiffre de 15,3% – ce qui plaçait le Japon en cinquième position des taux les plus élevés parmi les pays membres de l’organisation, derrière le Mexique, la Turquie, les Etats-Unis et l’Irlande. L’information fut largement médiatisée : le Japon ne correspondait plus à l’image si longtemps vantée d’un pays ayant éradiqué la pauvreté.

La situation touche non seulement les jeunes, dont une part significative est contrainte d’enchaîner les petits boulots sans grand espoir d’élévation sociale, mais aussi les femmes et les personnes âgées, de plus en plus isolées. L’insécurité de l’emploi ayant entraîné une importante baisse de revenus pour quantité de foyers, nombre d’entre eux en effet se sont désagrégés. Alors qu’elle avait joué un rôle déterminant dans l’affirmation de la société japonaise, la cellule familiale – le fait que trois générations pouvaient vivre ensemble sous un même toit – a fini à son tour par subir les contrecoups de la crise économique. C’est ainsi que le nombre de familles monoparentales, dans lesquelles les enfants sont souvent élevés par leur mère, employée à mi-temps, est encore aujourd’hui en augmentation (6% en 1990 contre 10,5% en 2015). Le tournant des années 2000 voit enfin surgir la question du vieillissement de la génération d’après-guerre, considérable dans le cas du Japon (le pays comptait 25% de personnes âgées en 2013), et du financement des pensions de retraite qui constitue probablement le problème lié à la pauvreté le plus médiatisé. Malgré une augmentation croissante des dépenses relatives à cet effet, le taux de personnes âgées vivant sous le seuil de pauvreté, situé à 19%, constitue un record parmi les pays de l’OCDE.

Si depuis la crise économique mondiale de 2008, la croissance économique japonaise stagne aux alentours de 1%, on peut constater que le taux de pauvreté reste à un niveau élevé, plus ou moins stable : 16,1% de la population vivait sous le seuil de pauvreté en 2012 et 15,17% en 2015 (à titre de comparaison, la France affichait en 2016 un taux de 8,3%, alors que les Etats-Unis se situaient pour la même année à 17,8%). Les chiffres témoignent toutefois d’une situation préoccupante quant aux familles monoparentales et aux enfants dont les taux de pauvreté respectifs (58,7% et 16,3%) passaient en 2012 pour les plus élevés des pays de l’OCDE. De Nobody knows, sélectionné dans la compétition officielle du Festival de Cannes en 2004, qui soulève à partir d’un fait divers la question des familles monoparentales, à Une Affaire de famille qui traite notamment des problèmes de pauvreté que connaissent en 2018 enfants et retraités, on voit que certaines des préoccupations de Kore-eda sont en phase avec la dégradation sociale de son pays.

Problèmes de visibilité

Dans une étude consacrée à la question de la pauvreté urbaine au Japon, après avoir mené deux années de recherche sur le terrain, la sociologue française Mélanie Hours avance l’idée que « ce qui pose problème [dans l’archipel japonais] n’est pas l’existence de la pauvreté, mais [bien plus] sa visibilité »[2]. C’est dans ce contexte que les deux films précédemment cités prennent une valeur particulière. Appuyant sa thèse autour de trois arguments principaux, l’auteure conclut que « l’absence d’un taux de pauvreté national, le très faible taux d’allocataires [1,6% seulement de la population bénéficie des allocations de l’assistance publique, l’équivalent japonais du RSA] et le non-usage du terme « pauvreté » entretiennent le mythe de l’absence de celle-ci et révèlent un déni ou une « invisibilisation » de son existence. » Si le mythe d’une société sans pauvres perdure encore aujourd’hui malgré la réalité des chiffres, c’est que, pour une majorité de Japonais, la pauvreté reste confinée dans l’ombre. Il est en effet bien plus facile de se convaincre que la misère n’existe pas dès lors qu’elle échappe au regard du citoyen « ordinaire ».

Par-delà la question du « déni » et de la responsabilité de l’Etat ou de celle des médias, il faudrait ajouter aux arguments de Hours le fait qu’un Tokyoïte « moyen » a peu d’occasions dans sa vie quotidienne d’avoir un contact, fût-il visuel, avec les plus démunis et que la non visibilité de ces derniers est d’abord à prendre au pied de la lettre. La raison tient en premier lieu à la configuration même des métropoles japonaises. S’il existe bien des quartiers pauvres, plus ou moins vétustes et étendus, dans une ville comme Tokyo, ceux-ci se trouvent disséminés dans l’immense tissu urbain que représente la capitale japonaise. Alors que l’ancien plan de Tokyo distinguait clairement, comme dans le cas des villes occidentales, une partie regroupant les quartiers riches, située dans l’axe ouest/nord-ouest, et une autre, diamétralement opposée, associée aux quartiers populaires, l’extension de la métropole, entamée après la guerre, a sensiblement modifié ces repères. Reposant aujourd’hui sur un système de quartiers en îlots, dont les principales activités commerciales sont centrées autour des gares, la configuration de Tokyo évoque un réseau de petites zones urbaines aux confins desquelles sont situés les logements les plus modestes, loin par conséquent des grandes voies de communication. Le fait qu’un habitant des métropoles européennes doive, selon la direction prise, traverser des quartiers visiblement démunis s’il veut quitter sa ville constitue un trait de la vie quotidienne relativement inconnu dans la plupart des agglomérations japonaises.

Un second facteur à l’origine de la non visibilité des plus indigents dans les villes japonaises tient à ce que la mendicité n’y ayant pas cours, la présence des SDF dans les quartiers animés et touristiques reste passablement nulle. Il n’est pas rare par ailleurs qu’un étranger après un voyage au Japon en conclue à leur absence. Il est nécessaire de rappeler sur ce point que le Japon n’est traditionnellement pas un pays chrétien et que la mendicité, si elle n’est pas interdite à proprement parler, est interprétée comme une pratique déshonorante. Nulle raison pour un SDF par conséquent de se rendre dans certains quartiers.

La société japonaise repose en effet sur des valeurs morales héritières pour une bonne part du néoconfucianisme, qui fut au cours de l’ère Edo (1603-1868) porté au rang d’idéologie officielle. Bien que les différentes constitutions dont s’est doté le Japon aient par la suite mis un terme à la prééminence de cette idéologie, il n’en reste pas moins vrai que les rapports sociaux restent empreints de conceptions qui lui sont pleinement redevables. Si le fait de demander l’aumône est perçu comme une pratique déshonorante, c’est que d’un point de vue social l’idée de devenir un fardeau pour les autres est dans une culture de type confucianiste vécue comme une honte.

Soulignons brièvement le fait que Confucius distingue dans la société de son temps « l’homme de bien », préoccupé par les affaires d’Etat et le devenir national, dont le comportement doit prendre pour modèle celui des anciens Sages, et « l’homme de peu », incapable quant à lui de maîtriser ses désirs personnels. Quand bien même celui-là, auquel tout un chacun est invité à se conformer au nom d’une certaine harmonie sociale, tomberait dans la misère, il importe à l’homme de bien de se résigner à « vivre dans la pauvreté sans nul ressentiment »[3]. Confucius développe sa pensée dans un célèbre précepte, selon lequel « l’archer a un point commun avec le sage : quand sa flèche n’atteint pas le milieu de la cible, il en cherche la cause en lui-même (et n’accuse personne) »[4], sous-entendant le fait que « l’homme de bien exige tout de lui-même, [alors que] l’homme de peu attend tout des autres »[5].

Le trait permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles la pauvreté au Japon est traditionnellement associée à l’idée de mérite. Le pauvre est seul responsable de sa situation, et ne doit compter sur les autres pour se relever. Hours, dans son étude, souligne effectivement le fait que les résidents de Sanya, l’un des quartiers les plus pauvres de Tokyo, se savent victimes de la crise, mais ne peuvent s’empêcher de se sentir responsables de leur situation – ce qui constitue un frein évident quant à leur volonté d’y trouver un terme.

Ce fond culturel dans lequel s’enracine la société japonaise peut non seulement expliquer l’absence de mendicité, mais aussi le fait qu’un très grand bon nombre de personnes en difficultés rechignent à demander une aide auprès de l’assistance publique. Dans les deux cas, l’idée de devenir un fardeau et d’attendre tout des autres représente un obstacle moral difficilement surmontable. La situation est comparable, d’une certaine façon, avec celle vécue par les anciens otages japonais en Irak et en Syrie, des journalistes indépendants partis de leur propre chef qui à leur retour au pays ont déclenché les foudres de nombreux individus considérant que, la faute incombant aux prisonniers, l’Etat n’avait pas à débourser un centime pour leur rapatriement. La honte est d’autant plus forte qu’elle conduit dans bien des cas à du mépris.

« Oni wa soto, fuku wa uchi » (« Dehors les démons ! Dedans le bonheur ! »)

Plutôt que de bénéficier de l’assistance publique, une large majorité de démunis choisissent d’exercer par conséquent une activité professionnelle, aussi pénible et peu gratifiante soit-elle. Le faible taux de chômage du pays (2,8% de la population en 2017) est à mettre en parallèle avec le fait que 37% des salariés au Japon disposaient en 2015 d’un statut précaire (la France affichant le taux de 13%). Parmi les différents types de contrat en question, soulignons celui du travailleur journalier – statut exercé par le personnage du père dans Une Affaire de famille – « connu sous le nom de « travail des 3K », se référant aux termes kitsui, pénible, kitanaï, sale, et kiken, dangereux. »[6] Si de telles activités permettent de louer à la journée un logement à un prix des plus modiques dans les quartiers pauvres, la frontière est mince avec le monde des SDF dans la mesure où une absence de reconduction du contrat, qui par ailleurs ne permet pas de bénéficier de la sécurité sociale ni de cotiser pour la retraite, conduit inévitablement à la rue.

A l’en croire Hours, une majorité de SDF exercent eux-mêmes une activité professionnelle, très faiblement rémunérée, qu’il s’agisse de la collecte de canettes ou de journaux, voire d’un emploi régulier ne permettant pas de se loger dignement. Bien des SDF vivent en communauté au sein de petits campements. Ceux-ci se trouvent en général dans des zones reculées, au bord des fleuves qui longent Tokyo par exemple, et à l’abri des éventuels regards. S’il est possible de découvrir des abris de SDF, reconnaissables par la bâche bleue dont la plupart d’entre eux sont recouverts, dans les grands parcs japonais, ceux-ci se trouvent toujours le plus loin possible des traverses principales.

Dans les quartiers de journaliers comme dans les campements de SDF, la vie en communauté est privilégiée à la recherche de l’effort individuel dans la mesure où elle permet d’une part de trouver une activité plus facilement et de bénéficier d’autre part d’un soutien collectif. Bien que des associations de bénévoles puissent assurer le secours aux défavorisés en ce qui concerne les moyens de subsistance les plus élémentaires (médicaments, nourriture, etc.), comme le fait voir Kiyoshi Kurosawa dans son film Tokyo Sonata (2008) et ses scènes de distribution de repas gratuit, il arrive, toujours selon Hours, que l’aide aux démunis soit organisée par ces derniers eux-mêmes. A l’image des personnages d’Une Affaire de famille qui cherchent à recomposer un groupe social, fût-il infime, et à travers lui à se redonner une identité, la vie des laissés-pour-compte, placée sous le signe de l’entraide, fournit ainsi l’occasion à tout un chacun d’assumer une part de responsabilité vis-à-vis de ses semblables. Un tel système, encore une fois, peut fortement limiter la volonté d’un retour à une vie « standard ».

Le problème est d’autant plus accentué que depuis les années 2000 à Tokyo, les pouvoirs publics procèdent à des démantèlements de camps de SDF, au nom de la salubrité ou de projets de réaménagement urbain, et à l’expulsion de leur population dans des zones toujours plus reculées de la capitale. Si la situation aggrave les problèmes de non visibilité de la misère, cette politique d’exclusion menée à l’encontre des plus démunis conduit à une fracture toujours plus ouverte entre deux types d’espaces de communauté, l’une pouvant se targuer d’avoir éradiqué la pauvreté, l’autre repliée sur elle-même, incapable d’accéder aux avantages de la première.

Telle qu’elle est vécue au Japon, la pauvreté renvoie par-delà les questions financières et matérielles à un problème existentiel : le démuni n’est pas seulement celui qui n’a rien, mais celui qui tend à n’être plus rien, qui risque de perdre sa place dans le monde commun pour n’avoir d’autre contact humain qu’avec ses semblables. Si le mythe d’une société sans pauvres peut encore perdurer aujourd’hui, la raison tient probablement à ce que, derrière le fait que les démunis ne soient pas assez visibles, ceux-ci ne soient plus considérés comme partie intégrante de cette même société.

Le plus démuni, autrement dit, n’est pas seulement réduit au bas de l’échelle sociale, mais exclu de l’espace même de la communauté et de ses principes. Que les personnages du film de Kore-eda résident dans une maison délabrée, couverte par la végétation, et encerclée par de hauts immeubles donne une image éloquente à ce phénomène d’exclusion. D’une certaine façon, la grande pauvreté au Japon reproduit le modèle ancien du murahachibu, celui qui pour des raisons de moralité est banni de son village, sans aucun espoir de retour. Contrairement aux excommuniés des anciens pays catholiques qui grâce à une repentance sincère peuvent espérer échapper à la damnation éternelle, l’exclu japonais, par sa mort sociale, vit un enfer sur terre, dépossédé de ce qui fait de lui un être humain.

Si dans la lignée de Kore-eda le cinéma, mais aussi la littérature (évoquons à cet égard le roman Tokyo Ueno Station, paru au Japon en 2014, de Miri Yû qui traite du monde des sans-abri), peut contribuer à rendre visible les problèmes de pauvreté au Japon, l’enjeu principal pour tout auteur préoccupé par le sujet consiste avant tout à redonner aux pauvres ce visage humain, une présence ou une dignité dont ces derniers des années durant auront été privés.

Nicolas Debarle

Spécialiste du cinéma japonais, Nicolas Debarle est auteur de nombreux articles, dossiers et comptes-rendus de festival parus dans le cadre de revues internet (Il était une fois le cinéma, EastAsia). Il enseigne la langue française à Tokyo où il réside depuis 2012.

[1] « Le taux de pauvreté en augmentation au Japon », 2014, https://www.nippon.com/fr/features/h00072/

[2] Mélanie Hours, « La pauvreté urbaine au Japon », p. 9, 2007, https://journals.openedition.org/transcontinentales/747

[3] Entretiens de Confucius, XIV, 11, p. 112, traduction d’Anne Cheng, Ed. du Seuil, 1981

[4] L’invariable milieu dans Les Quatre Livres, p. 34, édition électronique en ligne, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5421352k

[5] Entretiens de Confucius, XV, 20, p. 124

[6] Mélanie Hours, 2007, p. 5