Mai Meksawan a travaillé dès 2004 avec le Festival International du Film de Bangkok International Film Festival et en était le programmateur

...01 Jan 2025, 22:47

This content isn't available at the moment

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it, or it's been deleted.20 Juil 2023, 20:23

www.nyaff.org

Tickets go on sale this Friday at 12pm ET for the 22nd edition of the New York Asian Film Festival (NYAFF), presented by the New York Asian Film Foundation and Film at Lincoln Center (FLC), running fr...29 Mai 2023, 15:15

Inside the Yellow Cocoon Shell — Cercamon

www.cercamon.biz

After his sister-in-law dies in a freak motorcycle accident in Saigon, Thien is bestowed the task of delivering her body back to their countryside hometown. It is a journey in which he also takes his ...

Mai Meksawan a travaillé dès 2004 avec le Festival International du Film de Bangkok International Film Festival et en était le programmateur

...

Tout en légèreté et d’une fraîcheur dont le cinéma japonais a le secret, DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ETERNEL de Tatsushi Ômori

...

Hazel Orencio est une actrice philippine, découverte par Lav Diaz en 2010 et vue notamment dans Florentina Hubaldo, CTE (2012), Norte, la

...

Mostofa Sarwar Farooki est un réalisateur et producteur bangladais. C’est avec le film Third Person Singular Number (en bengali : থার্ড পারসন

...

Avant d’être le titre du magnifique premier long-métrage de Gu Xiaogang, présenté en clôture de la Semaine Internationale de la Critique au

...

Thinley Choden est une productrice et une entrepreneuse dans le domaine de l’Economie Sociale et Solidaire. C’est en 2007 qu’elle a travaillé

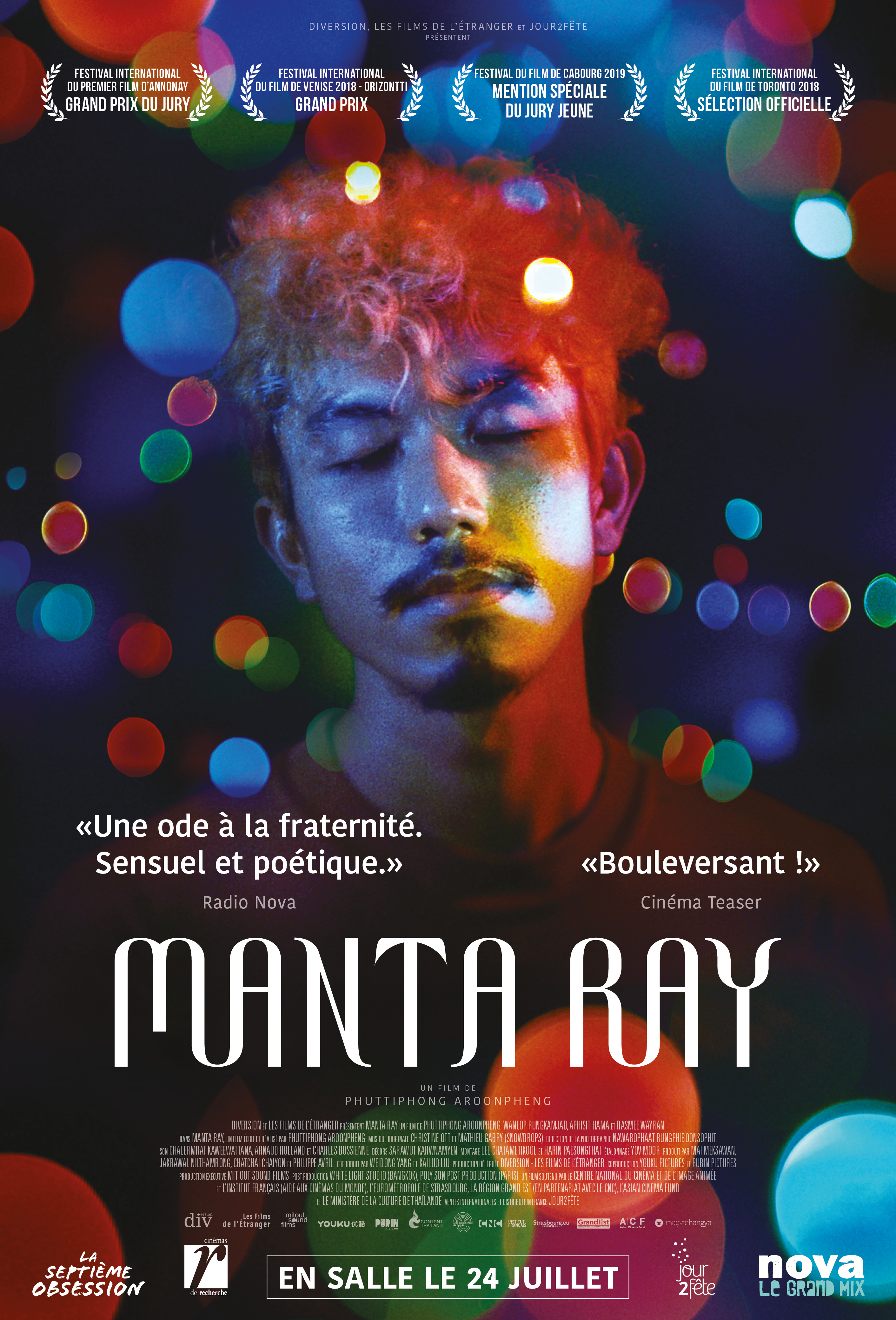

...Près d’une côte où des réfugiés Rohingyas ont été retrouvés noyés, un jeune pêcheur thaïlandais trouve en pleine forêt un homme blessé et inconscient. Il lui porte secours et le soigne. L’étranger se révèle être muet. Il le nomme Thongchai et lui offre son amitié. Un jour, le pêcheur disparaît mystérieusement. Thongchai va peu à peu prendre sa place…

Vainqueur du Grand Prix dans la section Orizzonti du Festival de Venise en 2018, MANTA RAY, premier long métrage de Phuttiphong Aroonpheng, évoque le destin brisé des Rohingyas à travers un personnage muet, symbole de cette communauté réduite au silence et laissée à l’abandon. Jamais explicitement nommés, on peut tout de même entendre le chuchotement de leurs voix accompagné des effets sonores crées par le duo électronique français Snowdrops.

MANTA RAY

(กระเบนราหู, Kraben Rahu)

Un film de Phuttiphong Aroonpheng

Avec Wanlop Rungkumjad, Aphisit Hama, Rasmee Wayrana

Avec Wanlop Rungkumjad, Aphisit Hama, Rasmee Wayrana

2018 – Thaïlande – Drame – 1h45 – Format image 1.85 – Format son 5.1 – Thaï

Distribution France : Jour2fête

Au cinéma le 24 juillet 2019

Disponible en DVD

| Scénario: |  (3,0 / 5) (3,0 / 5) |

| Mise en scène: |  (3,5 / 5) (3,5 / 5) |

| Interprétation: |  (2,5 / 5) (2,5 / 5) |

Mai Meksawan a travaillé dès 2004 avec le Festival International du Film de Bangkok International Film Festival et en était le programmateur jusqu’à l’édition finale, en 2009. Il a également programmé et co-organisé plusieurs autres festivals de films en Thaïlande. Il a co-fondé en 2007, avec Pimpaka Towira et Ruengsang Sripaoraya, la société de production et de distribution Extra Virgin, où il a produit le film Agrarian Utopia d’Uruphong Raksasad, qui a parcouru plus de 100 festivals de films internationaux et a reçu une dizaine de prix. En 2014, il créé la société de production Diversion, avec laquelle il produit notamment Manta Ray de Phuttiphong Aroonpheng, vainqueur du prix Orizzonti du Meilleur Film en 2018 au Festival de Venise, ainsi que Come Here d’Anocha Suwichakornpong, présenté au Festival de Berlin cette année, et Anatomy of Time de Jakrawal Nilthamrong, présenté au Festival de Venise Film, également cette année, dans la section Orizzonti.

Comment êtes-vous devenu producteur ?

J’ai démarré comme organisateur de festival -en particulier au Festival International du Film de Bangkok, qui était le principal festival de films en Thaïlande durant les années 2000.

J’ai étudié l’architecture à l’université mais n’ai jamais eu l’occasion de mettre ces connaissances en pratique – curieusement, comme Apichatpong Weerasethakul ! J’ai commencé dans le département Publicité du Festival de Bangkok et ai fini par rester au fil des années, en évoluant aussi vers d’autres fonctions. A la fin, j’étais un des programmateurs – jusqu’à ce que le gouvernement arrête de financer le festival, ce qui a signé son arrêt de mort. Pendant toutes ces années d’activité, j’ai fait la connaissance de nombreux réalisateurs prometteurs, dont nous montrions les films et que j’ai fini par aider à développer leurs projets. De fil en aiguille, je suis devenu leur producteur. Ce n’était pas planifié, c’est arrivé de façon naturelle et spontanée.

Vous avez produit Manta Ray de Phuttiphong Aroonpheng’s Manta Ray. Comment l’avez-vous rencontré et qu’est-ce qui vous a donné envie de produire son film ?

C’est Jakrawal Nilthamrong, dont je développais le premier long-métrage en 2008, qui m’a présenté Phuttiphong. Ils sont amis de longue date mais surtout Phuttiphong est le chef-opérateur des courts-métrages de Jakrawal ainsi que, plus tard, de son long-métrage de fiction Vanishing Point. Phuttiphong était également en train de développer en tant que réalisateur son premier long-métrage de fiction, intitulé Departure Day. Alors on a décidé de produire le projet, qui plus tard est devenu Manta Ray.

La plupart des réalisateurs avec lesquels je travaille commencent habituellement avec des courts-métrages avant de passer au long, ces courts-métrages parcourant les festivals de films internationaux dans le but d’élever leur statut en tant que cinéastes et leur permettre d’obtenir des financements pour leur premier long-métrage. Mais Phuttiphong a pris un tout autre chemin parce qu’il avait déjà une solide expérience en tant que cadreur et décorateur, à la fois pour des films indépendants et des films commerciaux. Il n’a pas fait tant de courts-métrages que ça, contrairement aux autres réalisateurs. C’est juste qu’il avait une idée très claire et très précise de ce qu’il voulait pour son premier long-métrage – avec une assurance que peu de réalisateurs de premiers films peuvent se targuer d’avoir.

Comment s’est passée la production de Manta Ray? Quel était le budget du film ?

C’était un peu plus de 400.000 euros, ce qui est relativement important pour un film indépendant thaï, en particulier pour un premier film. Nous avons eu la chance de trouver des financements chinois et français – via respectivement Youku Pictures, qui travaille habituellement avec des plus plus commerciaux, et l’Aide aux Cinémas du Monde du CNC ainsi qu’un fonds régional français (celui dont dépend la ville de Strasbourg).

Tout cela a pris beaucoup de temps et nous n’étions jamais sûrs de rien. Cette longue période d’attente a représenté le principal défi sachant que la première version du script date de 2009 et que nous avons terminé le film en… 2018 ! Pendant cette période, Phuttiphong s’est aussi marié et a commencé à fonder une famille. Et à un moment donné il était également chef-opérateur pour d’autres films, donc en réalité on a officiellement démarré le projet qu’en 2016. Le film est en fin de compte très éloigné du scénario d’origine parce qu’au début, Phuttiphong l’avait conçu comme un dyptique – la première moitié du film se déroulant en un lieu avec certains personnages, et la seconde moitié en un lieu tout autre et avec des personnages complètement différents, les deux moitiés de l’histoire étant reliées entre elles de façon très libre et spirituelle. Mais plus tard, Phuttiphong a décidé de transformer la première partie de l’histoire en un court-métrage intitulé Ferris Wheel, qu’il a réalisé en 2016. Le court-métrage a été très bien reçu et a joué un rôle crucial dans le démarrage de la production du long, qui est devenu uniquement la seconde moitié de l’histoire telle qu’écrite dans le scénario original – à propos de ce pêcheur qui sauve un mystérieux inconnu, qui s’avère être un Rohingya. C’était un pari qui s’est révélé fructueux ! L’avantage, en prenant tant de temps pour produire le film, c’est qu’au moment où l’on a enfin réuni le financement pour démarrer le tournage, Phuttiphong avait l’histoire en tête de façon très précise, scène par scène. Et du coup le tournage s’est déroulé de façon très fluide.

Le film est-il sorti en salles en Thaïlande ? Comment le public a-t-il réagi? Est-ce que le public international a réagi différemment du public thaïlandais ?

Manta Ray est sorti en salles en Thaïlande en juillet 2019 – environ dix mois après sa première mondiale au Festival du Film de Venise. Le film avait déjà parcouru de nombreux festivals internationaux et reçu plusieurs récompenses, ce qui a permis de créer un buzz au moment de la sortie. Compte tenu de sa forme spécifique, le film a principalement attiré un public de cinéphiles, très engagés.

Concernant les différences de réactions, je dirais que le public thaïlandais est davantage focalisé sur le style cinématographique plutôt que le contexte politique. Le public international a également tendance à comparer le film avec les films d’autres réalisateurs thaïlandais dont ils ont entendu parler, alors que c’est quasiment le contraire pour le public thaïlandais, qui trouve que le film n’a justement rien à voir avec les films thaïs qu’ils ont vu jusqu’ici…

Comment décidez-vous des projets que vous produisez ? Avez-vous une ligne éditoriale particulière ?

Jusqu’ici, je travaille essentiellement avec des personnes dont je me sens proche ou que je connais depuis longtemps. Produire un film est un engagement à long terme et demande énormément de persévérance, donc il faut vraiment croire au projet et au réalisateur – une bonne relation est cruciale. Pour des questions de goût, je n’ai produit que des films d’auteur. C’est ce que j’aime et ce qui me donne envie de m’investir. Lorsque je travaillais pour les festivals, j’aimais à la fois l’aspect éditorial – le travail en tant que programmateur – et les aspects logistiques relatifs au budget, à l’exploitation et au management, ce qui est en fait très similaire à la production. La différence c’est que ce sont ceux qui financent les festivals qui ont le dernier mot, en tout cas en Thaïlande. C’est ainsi que j’ai réalisé que je ne serais jamais vraiment libre en travaillant pour un festival, ce sera toujours le festival de quelqu’un d’autre. En production, je suis véritablement indépendant, et c’est ce qui m’a donné envie de me lancer.

Comment finance-t-on un film d’auteur thaïlandais ?

De toutes les manières possibles ! Principalement à travers les subventions je suppose : beaucoup de réalisateurs indépendants thaïlandais qui sont connus sur la scène internationale ont bénéficié de subventions étrangères – principalement européennes – telles que le Hubert Bals Fund de Rotterdam, le World Cinema Fund allemand, ou encore l’Aide aux cinémas du monde du CNC etc. Il y avait également une subvention locale réservée au cinéma, accordée par le Ministère de la Culture Thaïlandais, qui était un soutien précieux pour beaucoup de films qui ont eu des parcours internationaux prestigieux par la suite. Cela a duré une dizaine d’années mais le programme a été suspendu il y a quelques années. Donc nous devons chercher d’autres sources de financements. Trouver des investisseurs privés est un grand défi parce qu’il est quasiment impossible pour des films d’auteur de s’avérer financièrement rentables (bien que cela puisse également être vrai des films commerciaux). L’écrasante majorité des films thaïlandais qui sortent dans les salles thaïlandaises chaque année perdent de l’argent et seule une fraction d’entre eux réussissent à amortir leurs coûts ou à faire des bénéfices parce que les coûts de production et les frais de distribution sont très élevés tandis que les revenus d’exploitation s’étiolent année après année. C’est un business très risqué. J’ai par le passé eu une conversation très intéressante avec un producteur appartenant à un très gros studio commercial : il disait être envieux des producteurs de films indépendants car ils sont complètement affranchis des exigences commerciales du marché et peuvent finalement se permettre de produire les films dont ils ont envie car on n’attend jamais de ceux-ci qu’ils fassent des bénéfices et génèrent un retour sur investissement pour les financiers. A l’inverse, les producteurs de films commerciaux ont une obligation de succès pour chacun des films qu’ils produisent, ce qui limite considérablement leur marge de manœuvre car c’est leur survie financière et leur carrière qui sont en jeu. Les producteurs de films indépendants n’ont pas ce genre de pression car dès qu’un film est achevé, on passe au suivant, que le précédent soit un succès au box-office ou non. Sans parler du fait que les films indépendants jouissent aussi d’une liberté bien plus importante pour traiter de tous les sujets possibles. Je n’avais jamais pensé à la production sous cet angle, et je dois reconnaître que cette conversation m’a ouvert les yeux. Bien entendu, l’objectif n’est pas de produire des films exclusivement destinés aux festivals et à la critique internationale, sans retour sur investissement aucun pour les financiers des films car ce ne serait de toute façon pas un modèle économique viable sur le long terme. Mais en même temps, il est important que tous soient réalistes et que les attentes, commerciales, des partenaires d’un même film soient relativement similaires. Il est crucial de s’assurer que l’on travaille avec des partenaires qui partagent une vision commune des choses, ce qui n’est jamais évident et limite également les options. Mais il faut tenir bon, et continuer à chercher.

Quels sont vos projets à venir ?

Nous avons présenté au Festival de Berlin cette année le nouveau film d’Anocha Suwichakornpong, Come Here. C’est son troisième film après Mundane History et By The Time It Gets Dark. Nous avons également présenté Anatomy of Time de Jakrawal Nilthamrong’s au Festival de Venise – le plus ambitieux de nos projets jusqu’ici et notre première coproduction internationale avec plus d’un pays, à savoir la France, les Pays-Bas et Singapour. Jakrawal vient des arts visuels et ses oeuvres sont généralement très expérimentales et non-narratives, et profondément ancrées dans le bouddhisme. Mais Anatomy of Time est assez différent, ce qui est très stimulant. Nous avons également un projet en cours, Worship d’Uruphong Raksasad, qui est un mélange de documentaire et de fiction. Uruphong aime explorer la frontière entre réalité et fiction, et ses oeuvres ont souvent trait à la vie des villageois dans la campagne thaïlandaise, avec des images d’une beauté saisissante qui cachent une sombre mélancolie. Il devient également plus politique – ce qui est assez naturel compte tenu de l’évolution de la situation politique en Thaïlande au cours de l’année écoulée, où beaucoup de gens sont de plus en plus en colère et s’expriment ouvertement – et le film reflète également ce sentiment collectif, mais de manière plus subtile. Nous développons également le premier long-métrage de Patiparn Boontarig. Nous travaillons avec lui depuis très longtemps puisqu’il est le premier assistant réalisateur des films de Phuttiphong et Jakrawal. Le titre est Solids by the Seashore et traite de la relation intime entre deux jeunes femmes dans le sud de la Thaïlande – une région à prédominance musulmane, très différente culturellement du reste de la Thaïlande, longtemps connue comme un pays bouddhiste. Le sud est également réputé pour le tourisme avec ses longues étendues de littoral, mais il souffre depuis des années de dommages environnementaux inquiétants dus à l’érosion de la mer. Le gouvernement local a construit une série de digues en béton pour arrêter l’érosion, ce qui a endommagé les plages de façon permanente et a fini par provoquer une érosion supplémentaire dans différentes directions. Le film réfléchit également à cette question et parle de l’échec ultime de l’homme à lutter contre la nature et à essayer sans cesse de contrôler le monde dans lequel il vit. Enfin, nous travaillons actuellement sur le nouveau film de Phuttiphong, Morrison. Il s’agit d’un projet plus ambitieux qui traite d’un sujet totalement différent de ses précédents travaux : la mémoire collective de la guerre du Vietnam dans la société thaïlandaise et la musique rock & roll. Mais il conserve le style cinématographique caractéristique de Phuttiphong, avec la même atmosphère que Manta Ray, dans une direction cependant différente.

Combien de films indépendants sont produits chaque année ? Combien de ces films soritent-ils en salles (en temps normal) ?

La scène indépendante est active ici, mais je ne peux pas donner de chiffres exacts. Disons qu’il doit y avoir entre 5 à 10 nouveaux films chaque année. Ici, la plupart des films indépendants sortent en salles car, ce sont très souvent les réalisateurs eux-mêmes qui distribuent leurs films et s’adressent donc directement aux cinémas. La sortie en salle reste le principal moyen pour les films indépendants thaïlandais d’être vus par le public local, car il n’existe pratiquement plus de marché du DVD et les films d’auteurs ne sont généralement pas disponibles en streaming. Je pense que l’un des avantages de la Thaïlande est que les cinémas locaux accueillent volontiers les films indépendants, ce qui permet aux cinéastes de traiter directement avec les exploitants sans avoir besoin d’un distributeur. Mais le problème est que la sortie peut être extrêmement limitée : la plupart des films indépendants ne sortent que sur 2 ou 3 écrans – avec une seule projection par jour voire deux le week-end. Les salles peuvent en outre être très prompts à retirer de l’affiche les films qui n’obtiennent pas de bons résultats commerciaux dans les premiers jours de leur sortie. En moyenne, les films ne restent donc en salles que deux semaines maximum, voire moins. En fin de compte, ils disparaissent très rapidement. Il y a environ 50 films (tous genres et budgets confondus) qui sortent par an, ce qui signifie qu’un nouveau film sort chaque semaine. Ceci étant, depuis l’apparition de la Covid, très peu de films indépendants sont sortis en salles.

Combien de cinémas y a-t-il en Thaïlande ?

Deux chaînes de multiplexes rivales dominent le marché. Ensemble, elles représentent environ 1000 écrans – une chaîne détient grosso modo 60 % du parc, et l’autre les 40 % restants. Ces chaînes projettent également des films d’auteurs mais dans un format très limité, comme évoqué plus tôt. En ce qui concerne les cinémas art et d’essai, il n’en existe que deux, tous deux situés à Bangkok. L’un d’eux a d’ailleurs fermé l’année dernière en raison de l’impact de la pandémie. Il ne nous reste donc plus qu’un cinéma art et d’essai, doté de trois écrans, ce qui est largement insuffisant pour une grande ville comme Bangkok. Techniquement, il existe également un autre cinéma indépendant en ville, mais il ne projette pas en DCP1Un Digital Cinema Package (DCP) est l’équivalent en cinéma numérique de la copie de projection argentique. Il a également fermé ses portes cette année en raison de la pandémie mais il vient d’être repris par une société de distribution indépendante locale qui va maintenir le lieu en activité et poursuivre la programmation prévue, ce qui est une bonne nouvelle. Le principal cinéma art et essai dont je parlais plus tôt et qui reste donc est le « House Cinema ». C’était aussi le premier cinéma thaïlandais dédié au cinéma d’auteur. Il appartient à Sahamongkolfilm, qui est le plus gros distributeur de films en Thaïlande. Ils ont commencé à diffuser des films d’auteurs à la fin des années 1990 parce qu’à l’époque ils achetaient beaucoup de films par lots auprès de vendeurs internationaux et avaient besoin d’un lieu de diffusion. Ils ont dont fini par ouvrir leur propre cinéma. L’autre cinéma art et essai appartenait à la chaîne de cinémas Apex, qui exploitait les derniers mono-écrans du pays – ils avaient trois cinémas dans le centre-ville (le Siam, le Lido et la Scala). Après l’émergence des multiplexes dans les centres commerciaux, Apex a modifié sa programmation pour se concentrer sur les films indépendants, qui sont devenus très populaires. Mais il est très difficile d’exploiter un mono-écran, sans compter un certain nombre d’autres facteurs : le Siam a été incendié suite à la violente répression par les militaires de la manifestation des Chemises Rouges en 2010. Le Lido a fermé en 2018 lorsque son propriétaire a décidé de ne pas renouveler le bail, puis le dernier clou du cercueil a été enfoncé l’année dernière lorsque le Scala a dû fermer ses portes en raison de l’impact économique de la Covid-19. Il y avait enfin le Bangkok Screening Room, qui était en activité depuis 2016. Il s’agissait également d’un cinéma indépendant. C’est le cinéma qui ne projette cependant pas en DCP. Il a également été touché par la pandémie et a fermé ses portes à la fin du mois de mars 2021. Mais heureusement, il a été repris par une société de distribution locale, Documentary Club, qui va maintenir le cinéma en activité. Il n’y a pas de cinémas art et d’essai dans les autres villes jusqu’à présent. Il est certain que le public des salles art et d’essai augmente dans de nombreux endroits, mais le marché reste limité et il est évidemment très coûteux d’exploiter un cinéma. Dans des villes comme Chiang Mai, Khon Karen ou Hadyai, où il y a des communautés d’étudiants universitaires actives, il y a beaucoup de spectateurs qui sont curieux de voir des films indépendants, mais ces films ne sont projetés que dans des lieux alternatifs tels que des galeries d’art, des librairies ou des cafés. La qualité de la projection n’est pas optimale, mais c’est devenu le seul moyen pour ces films d’être vus. Le streaming a beaucoup changé les habitudes du public. Aujourd’hui – et même avant la pandémie –, la fréquentation des salles de cinéma a chuté et le public est de plus en plus habitué à regarder des contenus en ligne plutôt qu’en salles. C’est une évolution qui représente un défi particulier pour nous, professionnels du cinéma.

Y -il beaucoup de festivals en Thaïlande ? A quel(s) type(s) de public(s) s’adressent-ils ?

En fait, il n’y en a pratiquement plus de nos jours. Lorsque je travaillais au Festival de Bangkok, nous avions deux festivals internationaux de films montrant les films d’auteur provenant de Cannes, Venise et Berlin, qui attiraient un public local important (cinéphiles, étudiants, jeunes professionnels, communautés internationales, etc.). Il y avait également un certain nombre de festivals thématiques plus petits tout au long de l’année – environ 1 ou 2 par mois –, la scène était donc assez active. Mais au fil des années, il est devenu de plus en plus difficile pour les festivals de se maintenir à flot. Beaucoup d’entre eux, y compris celui avec lequel j’ai travaillé, ont dû cesser à un moment donné. C’est une triste réalité.

Pourquoi n’y a-t-il plus de festivals et de subventions en Thaïlande ?

C’est une question compliquée et nous pouvons avoir une très longue discussion à ce sujet, mais disons que l’art et la culture n’ont jamais été une priorité pour le gouvernement thaïlandais. Nous avons eu par le passé un grand festival de cinéma organisé par le gouvernement : le budget était très élevé et il y a eu beaucoup de retombées médiatiques. Mais l’argent provenait de l’autorité du tourisme – et non du Ministère de la Culture – et l’objectif était de promouvoir le tourisme dans le pays. Toute l’attention était portée sur le tapis rouge et les galas plutôt que sur la culture cinématographique. D’une certaine manière, il était avantageux pour nous de travailler à la programmation du festival dans ce contexte, car nous avions une liberté absolue dans la sélection des films : les fonctionnaires du gouvernement ont fourni le financement et n’ont jamais interféré dans la programmation. Ce n’est pas parce qu’ils croyaient dans la liberté artistique, mais simplement parce qu’ils s’en moquaient – ils avaient juste besoin de films pour appeler cela un festival de cinéma, peu importe les films. Ils voulaient juste des galas et avant-premières, c’est tout ! Et peu importe le film projeté, tant qu’ils peuvent faire venir des célébrités locales, qui n’ont rien à voir avec le film lui-même, pour défiler sur le tapis rouge avant la projection. Et une fois le film commencé, ils partaient tous dîner. Ce qui s’est passé avec le Festival International du Film de Bangkok a été très dramatique : il a pris fin à la fin des années 2000 à la suite d’un scandale de corruption qui a abouti à l’arrestation et à l’emprisonnement du chef de l’autorité thaïlandaise du tourisme de l’époque pour avoir conspiré avec une société américaine afin de recevoir des pots-de-vin ! La réputation du festival en a été ternie à jamais et l’autorité du tourisme a cessé de l’organiser. En ce qui concerne les subventions et bourses cinématographiques mises en place par le Ministère de la Culture, elles ont également été mises en place de manière suspecte… Le gouvernement thaïlandais préfère généralement ne pas soutenir les films d’auteurs au profit des productions plus commerciales. Mais il n’avait pas d’autre choix que de soutenir les films indépendants, car ce sont les films qui sont sélectionnés dans les festivals internationaux. La première année où le programme de subventions a été lancé, le gouvernement avait l’intention de soutenir un film de guerre historique épique à gros budget produit par un studio commercial, mais il l’a fait sous la forme d’une subvention par appel d’offres, ce qui a fait froncer les sourcils dans la communauté cinématographique. Lorsque les résultats des demandes de subvention ont été annoncés, il s’est avéré que le projet en question a reçu environ 80 % de la subvention totale, les 20 % restants étant répartis entre une trentaine d’autres projets, principalement des films d’auteurs indépendants. La communauté cinématographique a donc organisé une manifestation contre cette pratique déloyale. Et étonnamment, cela a fonctionné – ce qui n’est généralement pas le cas. Le gouvernement a révisé la décision d’octroi de subventions et a réduit le soutien à ce film épique pour réaffecter l’argent à d’autres projets indépendants ! Par la suite, le programme de subventions a été reconduit chaque année et a joué un rôle important dans le soutien à de nombreux films indépendants thaïlandais pendant une décennie, dont Manta Ray. Le montant n’est pas élevé car le Ministère de la Culture ne reçoit pas beaucoup de budget du gouvernement, mais il reste utile pour les cinéastes. Par la suite, le programme de subventions est devenu moins régulier et s’est finalement arrêté à un moment donné. Il n’y a pas eu d’explication officielle : le Ministère de la Culture s’est contenté de dire qu’il n’y avait pas assez de budget pour l’année en cours alors qu’en fait cela n’a juste jamais été une priorité.

Comment définiriez-vous le cinéma thaïlandais ?

L’histoire du cinéma thaïlandais remonte à très loin – en l’occurrence à la fin des années 1890, lorsque les frères Lumière ont organisé leurs premières projections à Paris – et a beaucoup évolué au fil des décennies. Mais la plupart des films ne sont pas vraiment connus en dehors du pays, car ce n’est qu’à partir des années 1960 que le cinéma thaïlandais a commencé à être reconnu au niveau international et à être présenté dans des festivals de films internationaux. Les cinéastes les plus influents sont RD Pestonji, dont le film noir classique Black Silk (1961) a été le premier film thaïlandais à être projeté au Festival de Berlin, et Cherd Sonsri, qui a réalisé The Scar, un classique de 1977 qui reste l’un des films thaïlandais les plus populaires de tous les temps. Les années 1980 et le début des années 1990 ont ensuite été marquées par un long marasme avant qu’un nouvel âge d’or ne se profile à partir de la fin des années 1990 avec une nouvelle génération de cinéastes qui ont révolutionné l’industrie, comme Nonzee Nimibutr (Dang Bireley’s and Young Gangsters, Nang Nak) et Pen-ek Ratanaruang (Fun Bar Karaoke, Monrak Transistor), suivis de Wisit Sasanatieng, qui a réalisé Tears of the Black Tiger, présenté en première mondiale au Festival de Cannes, dans la section Un Certain Regard. Le cinéma thaïlandais a atteint son apogée au début des années 2000 avec des succès internationaux, tant dans le secteur commercial (avec des superproductions d’action et d’horreur) que dans l’art et l’essai (avec les films d’Apichatpong Weerasethakul). Le succès d’Apichatpong Weerasethakul a certainement contribué à l’émergence d’une nouvelle vague et d’une nouvelle génération de cinéastes indépendants.

Comment voyez-vous l’avenir du cinéma thaïlandais ?

C’est une question intéressante. J’ai commencé ma carrière cinématographique à l’apogée du secteur, lorsque la Thaïlande a connu de grands succès avec des films comme Ong-Bak, qui est devenu un grand succès international et a lancé la carrière de Tony Jaa, et aussi avec une série de films d’horreur qui se sont très bien vendus sur les marchés. Le films art et essai avaient également le vent en poupe, lorsque des films thaïlandais ont remporté le Prix du Jury au Festival de Cannes, et plus tard la Palme d’or – une première ! Mais une décennie plus tard, la situation a beaucoup changé et il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Du côté de l’industrie, je suppose que c’est en partie parce que beaucoup de gens essaient généralement d’imiter les succès récents et inondent le marché avec le même type de films : après le succès international du blockbuster Ong-Bak, des tonnes de films d’action sur les arts martiaux ont afflué dans les cinémas au cours des années suivantes. Idem pour les films d’horreur surnaturels comme Shutter, qui se sont bien vendus sur les marchés : les années suivantes, tous les stands des vendeurs thaïlandais à Cannes et à l’AFM ne vendaient que des films d’horreur ! Entre-temps, les films d’auteurs continuaient de prospérer d’une certaine manière, car il y a toujours un flux constant de films d’auteurs qui sont présentés en première mondiale chaque année dans les festivals internationaux. Cependant, la réalisation de films n’est pas une activité très pérenne car il est très difficile d’en vivre. De nombreux cinéastes ont dû s’arrêter et faire autre chose à un moment donné, et il y a toujours une nouvelle génération de jeunes qui arrive. Apichatpong continue à avoir beaucoup de succès dans sa carrière bien sûr, mais il a arrêté de faire des films en Thaïlande à présent parce qu’il a toujours eu un problème avec la censure du gouvernement. Et depuis le coup d’État militaire de 2014, la situation a empiré et cela a sévèrement restreint ce que lui et la plupart des cinéastes thaïlandais peuvent dire et dépeindre dans les films. De nombreux cinéastes ont dû faire des films qui critiquent l’autorité de manière très abstraite afin d’éviter la censure. En fin de compte, le cinéma thaïlandais s’est toujours efforcé de se débrouiller tout seul, car il n’y a jamais eu de soutien, et quand il y en a eu, il a toujours été éphémère et irrégulier. Il n’existe pas de système de soutien durable ni de recette du succès. Un succès aujourd’hui ne garantit rien à long terme. Il ne s’agit toujours au final que de survivre et de rebondir.

Comment la pandémie a-t-elle affecté le cinéma en Thaïlande ?

Lors du confinement de l’année dernière, toutes les productions cinématographiques ont été suspendues et n’ont pu reprendre qu’à la seule condition de respecter des mesures sanitaires strictes. Les cinémas ont été fermés pendant un certain temps et la fréquentation a chuté tandis que moins de films sortaient en salles. Les distributeurs et les exploitants ont donc été durement touchés. Avec l’augmentation du nombre de cas, les conséquences économiques sont considérables et il devient de plus en plus difficile de trouver des financements. Le principal effet pourrait être le changement de comportement du public : les gens vont désormais moins souvent au cinéma et regardent plutôt des films sur des plateformes de streaming. Pour nous, c’est difficile car, étant donné le type de films que nous produisons, nous préférons toujours que le public regarde les films dans les salles de cinéma. C’est un grand défi à relever.

Propos recueillis par Françoise Duru

(2,8 / 5 Une invitation à découvrir la Voie du Thé, de façon certes un peu convenue, mais qui vaut le détour pour l'interprétation tout en finesse de la regrettée Kirin Kiki (UNE AFFAIRE DE FAMILLE, LES DÉLICES DE TOKYO).)

(2,8 / 5 Une invitation à découvrir la Voie du Thé, de façon certes un peu convenue, mais qui vaut le détour pour l'interprétation tout en finesse de la regrettée Kirin Kiki (UNE AFFAIRE DE FAMILLE, LES DÉLICES DE TOKYO).)DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL

(日日是好日, Nichinichikorekojitsu)

Un film de Tatsushi Omori

Avec Kirin Kiki, Haru Kuroki, Mikako Tabe

Avec Kirin Kiki, Haru Kuroki, Mikako Tabe

2018 – Japon – Drame – 1h42 – Format image 1.85 – Format son 5.1 – Japonais

Distribution France : Art House Films

Au cinéma le 26 août 2020

| Scénario : |  (2,0 / 5) (2,0 / 5) |

| Mise en scène : |  (3,0 / 5) (3,0 / 5) |

| Interprétation : |  (3,5 / 5) (3,5 / 5) |

Tout en légèreté et d’une fraîcheur dont le cinéma japonais a le secret, DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ETERNEL de Tatsushi Ômori suit année après année l’initiation d’une jeune femme à la cérémonie du thé. Revenons à cette occasion sur le sens et l’origine de cet art ancestral.

Quand on apprend le japonais, on découvre rapidement certains termes n’ayant aucun équivalent dans les langues occidentales, et pourtant largement employés dans la vie de tous les jours. Si, par exemple, la locution Tadaima prononcée lorsque l’on rentre chez soi peut tout simplement se traduire par C’est moi, à quoi correspond l’expression Okaeri que répond nécessairement la personne restée sur place ? Le terme Bienvenue ne paraît pas des plus appropriés puisqu’il ne s’agit pas de s’adresser à un invité, mais à un individu de retour chez lui . Dans un même ordre d’idées, l’expression Otsukare-sama qui marque la fin d’un travail ou de la journée de travail peut difficilement se traduire par un Bon travail que des collègues se répéteraient jour après jour. De façon générale, le fait d’étudier le japonais, ou d’autres langues non européennes, consiste moins à enrichir des réalités connues par des aspects « exotiques » qu’à redéfinir ses propres conceptions de la vie quotidienne.

Des malentendus peuvent exister. Lorsque l’on se réfère à des phénomènes ou à des objets concrets, de tels risques évidemment s’avèrent minimes. Les mots Pluie et Amé (雨) désignent une même réalité, de même que Boîte et Hako (箱), etc. Alors même que leur référent semble identique, les termes abstraits, cependant, impliquent très souvent des nuances que l’une ou l’autre langue employée ne reconnait pas. Dans un pays qui n’a jamais pratiqué l’esclavage à proprement parler, peut-on admettre que le terme Liberté présente exactement la même signification que son correspondant japonais Jiyû (自由), ou que les termes Esprit et Kokoro (心) se réfèrent à un même concept – dans la mesure où il n’a jamais été question, dans l’histoire des idées japonaise, de penser l’esprit indépendamment du corps ?

Ces problèmes linguistiques révèlent, comme la face émergée d’un iceberg, le fait que, n’ayant ni connu la même histoire ni développé la même philosophie ni encouragé les mêmes valeurs sociales, les cultures occidentales et extrême-orientales ne reposent pas sur le même système de références conceptuelles (même si, bien heureusement, la communication et la compréhension sont toujours possibles). C’est à ce titre, notamment, qu’ont pu naître au Japon un certain nombre d’activités, de pratiques ou de traditions n’ayant aucun équivalent dans le reste du monde. Ce qu’on désigne communément en français comme la cérémonie du thé est de celles-là.

Si la cérémonie du thé est pratiquée au Japon depuis plus de cinq siècles (peu avant l’arrivée des premiers Occidentaux), son déroulement reste inchangé jusqu’à nos jours : un maître de thé reçoit un ou plusieurs invités dans une pièce équipée d’un foyer pour leur servir une boisson appelée matcha (un thé vert amer et velouté, obtenu à partir d’une poudre mélangée à de l’eau chaude). Après avoir assisté à la préparation du thé, les invités savourent une petite douceur et finissent par déguster leur breuvage. Il est à noter que les ustensiles employés par le maître de thé (boîtes, bols, cuillères, fouets, etc.) conservent encore aujourd’hui les formes qu’ils présentaient à l’origine.

Le terme cérémonie employé par les Occidentaux est trompeur : il ne s’agit ni de rendre un culte à une divinité de quelque sorte qu’elle soit – la pratique n’a rien de liturgique et le thé ne joue en aucun cas le rôle accordé à l’hostie et au vin de messe lors des célébrations catholiques par exemple –, ni de commémorer le moindre événement particulier, que ce soit une fête religieuse ou civile, voire un changement de saison. La cérémonie se pratique à tout moment de l’année comme à toute heure de la journée. Aucune signification cachée n’est à prêter aux gestes effectués par le maître de thé, ceux-ci ne différent pas fondamentalement de ceux qu’un individu lambda peut réaliser chez lui en préparant un matcha. On fait chauffer de l’eau, on prépare le thé, l’invité le boit, et voilà tout.

La différence, car il y en a une, réside dans le fait que le maître de thé se doit de conformer la totalité de ses gestes, de ses postures et de ses déplacements à un modèle préétabli, que l’on nomme kata (形). Qu’il s’agisse de s’asseoir sur le tatami, de manipuler ou de reposer chaque ustensile, de puiser l’eau chaude dans le récipient, de la verser dans le bol pour la mélanger à la poudre de thé, ou encore de servir l’invité, aucune action n’est laissée au hasard, aucune place n’est laissée à la moindre improvisation. L’invité lui-même est tenu de recevoir le bol et d’en absorber le contenu selon des règles très précises. Il va sans dire qu’une telle activité exige des participants une attention particulièrement intense – digne d’une cérémonie, au sens commun du terme.

La langue japonaise, qui ne reconnaît pas cette appellation, désigne cette pratique par l’expression voie du thé (茶道, Sadô). Si la dénomination diffère dans les langues européennes, c’est que le terme de voie, particulièrement difficile à définir, ne présente aucun référent dans les cultures qui leur sont associées. Sont définies comme des voies des activités des plus variées, dont certaines paradoxalement sont pratiquées de nos jours aux quatre coins du monde. Figurent parmi elles des activités artistiques telles que la calligraphie (書道, Shodô) ou la composition florale (華道, Kadô), des activités plus physiques regroupées autour de l’art du combat (武道, Budô) comme l’art du sabre (剣道, Kendô), le tir à l’arc (弓道, Kyûdô), le judo (柔道, littéralement la voie souple) et le karaté (空手道, la voie de la main vide), ou encore des activités sans équivalent en Occident comme la voie du thé ou l’art d’apprécier les parfums (香道, Kôdô). Si leur appellation est différente, les pratiques traditionnelles théâtrales (Nô, Kyôgen, Kabuki, Rakugo et Bunraku), littéraires (Haikai) et picturales (Sumi-e, lavis à l’encre de Chine) peuvent tout aussi bien être définies comme des voies.

Malgré leurs indéniables différences, ces activités ont ceci de commun qu’elles ne se conçoivent ni comme de simples activités physiques ni comme de pures activités intellectuelles. Dans la mesure où le corps, on l’a vu, ne s’oppose pas à l’esprit mais le complète en un même tout, les voies s’adressent simultanément, et selon des degrés divers, à l’un comme à l’autre. Le geste que l’on effectue dans le cadre d’une voie est à considérer comme un acte doublement physique et mental en ce sens que l’attention apportée aux mouvements du corps prolonge et traduit une profonde concentration intérieure. La maîtrise de l’un conditionne celle de l’autre.

Si toutes les voies comprennent des pratiques différentes, c’est que chacune d’entre elles se décompose en un nombre déterminé de kata dont la nature et l’exécution lui sont propres. Dans cette optique, les voies ne sont rien d’autre que des activités où tout se réduit aux gestes qui les caractérisent1(1) Si, pour une même voie, les kata peuvent varier selon les écoles ou les styles, chaque branche ne reconnaît que ceux sur lesquels elle se fonde.. Pratiquer une voie ne suppose donc aucun enseignement théorique : il suffit qu’un maître initie le pratiquant aux kata qui correspondent à sa discipline et que celui-ci les reproduise le plus grand nombre de fois possible jusqu’à pouvoir les accomplir avec confiance et habileté.

Enfin, on remarquera que, s’ils existent en nombre limité, la réalisation même des kata est soumise à certaines conditions extérieures : dans les arts martiaux, celle-ci dépend des mouvements effectués par l’adversaire auquel le pratiquant est confronté ; dans les arts de la scène, l’exécution des kata diffère selon le type de personnage et d’expression qu’il s’agit d’interpréter ; dans la voie du thé, ils reflètent le changement des saisons. La préparation d’un thé en hiver, en effet, n’exige pas le même état d’esprit que celle d’un thé en été.

La voie du thé mène-t-elle quelque part ?

La culture des voies, toujours pratiquée aujourd’hui, trouve son point culminant pendant l’époque d’Edo (1603-1868), mais s’enracine plus profondément dans l’histoire du Japon dans la mesure où la plupart d’entre elles ont été systématisées au cours de l’époque de Muromachi (1336-1573). Cela étant, les pratiques auxquelles elles renvoient existaient bien évidemment avant leur établissement en tant que voies. Celle du sabre, par exemple, n’est pas à l’origine de la pratique de combat dont elle tire son nom. Il en va de même pour la voie du thé : bien que l’on considère le moine Murata Jukô (1422-1502) comme son fondateur, la coutume de boire du thé remonte en réalité à des temps plus anciens2(2) La coutume se serait d’abord répandue, au 13ème siècle, parmi les guerriers s’adonnant à la méditation zen, avant de gagner en popularité pour devenir une sorte de divertissement qui consistait à apprécier la qualité des ustensiles employés, d’abord importés de Chine, tout en tâchant de deviner la provenance du matcha servi. Se déroulant dans une atmosphère de plus en plus tranquille, qu’il s’agissait de goûter au même titre que le breuvage lui-même, les réunions de thé se sont progressivement codifiées à partir du 15ème siècle.. Si ces activités ont été perçues sous un regard différent, c’est qu’elles ont subi au cours de cette période féodale l’influence de la philosophie bouddhique.

Sur ce point, quelques remarques préliminaires sont nécessaires . Le bouddhisme reconnaît comme dogme fondamental le fait que nos attachements aux choses de ce monde constituent la source de nos souffrances : nous voulons que les choses restent ce qu’elles sont alors qu’elles sont en perpétuel changement. Ces souffrances conditionnent nos actes (karma), les empoisonnent en quelque sorte, et ceux-ci nous maintiennent constamment dans le cycle des renaissances (Samsara). Le bouddhisme suppose en effet que nous revenons à la vie sous d’autres formes et en d’autres temps pour atteindre, au fil de nos existences successives, l’état dans lequel la souffrance n’a plus aucune raison d’être (Nirvana). Le terme de voie désigne dans ce contexte la pratique du non-attachement, autrement dit la méditation, dont la finalité consiste à nous libérer du Samsara pour nous mener vers le Nirvana.

Concrètement, il s’agit moins de renoncer aux choses de ce monde que de prendre conscience à la fois de leur vacuité (du fait que les choses n’existent pas par elles-mêmes, mais que tout procédant de tout, chaque chose est vide de nature propre et se manifeste nécessairement sous une forme éphémère) et de celle de son propre moi (« je » n’existe qu’en vertu de tout ce qui est). Cette prise de conscience est désignée sous le terme d’éveil ou, en japonais, celui de satori (悟り).

Depuis ses origines, le bouddhisme s’est scindé en d’innombrables branches se distinguant les unes des autres soit par un système de pratiques spécifique, soit par une approche philosophique différente. C’est ainsi que, selon Robert Heinemann(33) Spécialiste du bouddhisme japonais, Robert Heinemann a occupé un poste de professeur à l’Université de Genève entre le début des années 80 et la fin des années 90. Des enregistrements sonores de ses cours sont accessibles sur le site internet de l’université., si « certaines formes du bouddhisme indien ont représenté la voie du salut comme une montée qui permet de sortir de l’existence douloureuse […] ou comme une sorte de désintégration des structures de notre mental […], le bouddhisme d’Extrême-Orient, et tout particulièrement le bouddhisme japonais, souligne un autre aspect selon lequel le Samsara et le Nirvana ne sont pas deux aires distinctes, mais sont uns sans être la même chose. La délivrance se réalise à l’intérieur même du Samsara et de nos tourments : nous pouvons être éveillés sans que toute la structure de notre mental se délite »4(4) Heinemann, Les grandes controverses dans l’histoire des idées japonaises (https://mediaserver.unige.ch/play/56876, à partir de 7’40).

L’idée selon laquelle l’éveil ne s’obtient pas en pratiquant une série graduelle de méditations comprenant un début et une fin, mais se réalise ici et maintenant dans le monde de nos attachements, a contribué à l’émergence de nouvelles écoles et notamment celle du bouddhisme zen. Selon elles, nous pouvons nous détacher des choses et des souffrances qu’elles occasionnent en opérant à chaque instant de notre pensée la prise de conscience de leur vacuité. Ainsi redéfinie, la voie ne mène plus à un but, mais s’identifie à un fonctionnement selon lequel l’éveil se réalise dans la succession des instants. Si délivrance il y a, celle-ci a lieu dans le flux même de nos pensées.

La philosophie zen désigne ce type de pratique sous le terme de non-pensée (無心, Mushin). Le mot n’est pas à prendre au sens d’une pensée vide, mais d’une pensée détachée, glissant sur toutes choses sans jamais s’y fixer. Autrement dit, il ne s’agit pas de ne penser à rien, mais « de penser tous les objets sans se laisser infecter par eux (…) : à chaque instant de pensée, on se libère des contraintes qu’on s’impose soi-même par la pensée de l’instant précédent »5(5) Heinemann, Le Bouddhisme japonais – philosophie de la vacuité (https://mediaserver.unige.ch/play/56799, à partir de 37’40). Chaque instant de pensée est vécu pleinement, pour lui-même, comme s’il portait à lui seul la totalité de tous les instants.

Connu pour avoir achevé la codification du théâtre Nô, Zeami (1363-1443) passe pour le premier laïc à avoir réinterprété le déroulement de pratiques anciennes (en l’occurrence, des danses et des chants exécutés en plein air) à la lumière de la philosophie bouddhique. Considérant en effet que chaque geste doit être réalisé pour lui-même suivant le principe de la non-pensée, il est également le premier à proposer une théorie des kata et à poser pour idéal, une fois ceux-ci parfaitement maîtrisés, un niveau d’aisance ou de liberté à partir duquel l’esprit du pratiquant ne s’accroche plus à rien. Dans le zen, cet état est comparé à de l’eau qui, n’ayant aucune couleur, aucune forme ni aucun goût est capable, selon les circonstances auxquelles elle est soumise, de prendre toutes les couleurs, toutes les formes et tous les goûts.

La voie du thé telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui est essentiellement due aux conceptions léguées par Sen no Rikyû (1522-1591) dans la continuité de la pensée bouddhique. Son enseignement tournait en effet autour de l’adage « une vie, une rencontre » (一期一会, ichigo ichie) par lequel il s’agit de comprendre que « tout doit se faire comme si on ne le faisait qu’une seule fois »6(6) Heinemann, La « Voie » et les « Voies » au Japon (https://mediaserver.unige.ch/play/56837, à partir de 31’50). Chaque geste, chaque réunion, chaque journée constitue un instant, ou une série d’instants, dont la configuration particulière ne se reproduit qu’une seule fois au regard de tous les instants possibles. Chaque instant ouvre sur la totalité : il s’agit de vivre tout ce qu’il y a à vivre en ce moment précis.

S’opposant au faste et à l’ostentatoire dont faisaient preuve certaines réunions de thé de son époque, Rikyû prônait la simplicité et le dépouillement, selon les codes propres au style wabi-cha (わび茶), tant dans la forme des ustensiles employés que dans l’aménagement de la pièce où l’on sert le thé7(7) L’opposition entre ces deux styles est abordée dans le film Mademoiselle Ogin (1962) de Kinuyo Tanaka.. Réduite à une surface exiguë (trois voire deux nattes et demie), celle-ci ne présente plus, à compter de Rikyû, qu’une composition florale ou une calligraphie pour toute décoration. Dans le jardin des instants, le superflu n’est pas de mise.

Quand on pratique la voie du thé, il importe que la concentration reste totale : la moindre goutte d’eau versée, le moindre froissement de tissu, la respiration elle-même participent au déroulement de l’activité. C’est à ce prix que les gestes, maintes et maintes fois répétés, peuvent être investis par la personnalité du pratiquant et que celui-ci, au fil des jours, des saisons et des rencontres, peut prendre conscience de la pureté de chaque instant et ne faire plus qu’un avec eux.

Comme toutes les voies, celle du thé est à considérer sous l’angle de la pratique bouddhique et de la recherche de l’éveil. C’est sous ce biais, par ailleurs, que le cinéaste Tatsushi Ômori la présente dans son film DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ÉTERNEL (2018), dont le titre original pourrait se traduire par : chaque jour est un bon jour.

Nicolas Debarle

Spécialiste du cinéma japonais, Nicolas Debarle est auteur de nombreux articles, dossiers et comptes-rendus de festival parus dans le cadre de revues internet (Il était une fois le cinéma, EastAsia). Il enseigne la langue française à Tokyo où il réside depuis 2012.

Hazel Orencio est une actrice philippine, découverte par Lav Diaz en 2010 et vue notamment dans Florentina Hubaldo, CTE (2012), Norte, la fin de l’histoire (2013), Prologue To The Great Desaparecido (2013), From What Is Before (2014), A Lullaby To The Sorrowful Mystery (2016), La Saison du Diable (2018), Halte (2019)… Au fil du temps, elle est rapidement et parallèlement devenue la cheville ouvrière de Sine Olivia Pilipinas, la société de production de Lav Diaz.

Vous avez commencé par des études en art dramatique.

Quand j’étais enfant, mon oncle m’emmenait avec lui à son lycée pour y voir des pièces de théâtre.

J’avais alors 8 ou 9 ans. Je regardais les photos des acteurs dans le programme et je me suis dit qu’un jour c’est ma photo qu’on verrait. J’étais fascinée par la scène et le jeu : je voulais endosser des costumes et des personnalités différentes. Dès cet instant, je me suis toujours dit que je deviendrais comédienne.

Comment votre collaboration avec Lav Diaz a-t-elle débuté ?

J’ai passé une audition pour le rôle de Gregoria de Jesus (Prologue To The Great Desaparecido, A Lullaby To The Sorrowful Mystery) en 2010. J’avais été recommandée par notre professeur de théâtre, Adriana Agcaoili. Sur place, je suis reçue par le directeur de casting, qui se présente sous le nom de Romeo Lee, accompagné de l’assistant opérateur, Willy Fernandez. Le directeur de casting me demande d’attendre un peu car Lav Diaz est coincé dans les embouteillages. En attendant, ils m’ont demandé d’étudier le scénario. Puis Romeo Lee m’annonce finalement que Lav ne pourra pas venir et que nous n’avions qu’à procéder à l’audition. Ils m’ont fait lire des répliques du scénario. Puis je suis rentrée chez moi, en me demandant quelle sorte d’audition c’était, avec un réalisateur absent, coincé dans les embouteillages ! J’ai eu une intuition et ai commencé à chercher sur internet à quoi ressemblait Lav Diaz. Et c’est là que j’ai réalisé qu’il était là durant toute l’audition – « Romeo Lee » ! Quel embarras ! J’étais alors convaincue que je n’aurais pas le rôle mais peu de temps après j’ai reçu un SMS me demandant de me présenter pour une seconde audition. J’ai failli venir déguisée pour donner le change. Mais à mon arrivée, ils étaient en train de faire la fête. Ils m’ont dit que la fête était pour moi car j’avais le rôle ! J’étais stupéfaite ! C’est ainsi que j’ai rencontré Lav… [Rires]

Maintenant que vous avez travaillé sur près de dix films avec Lav en tant qu’actrice, comment définiriez-vous son style en tant que réalisateur, en termes de direction d’acteurs ?

On est très libre avec Lav. On est libre de jouer comme on l’entend du moment que l’on est en phase avec le personnage. Faire un film avec Lav est un travail extrêmement collaboratif où il tient vraiment compte des suggestions des comédiens dans le scénario (qu’il réécrit tous les jours en cours de tournage). En fait, il tient même compte des propositions de l’équipe technique et n’oublie jamais de remercie tout le monde sur le tournage, chaque jour. L’importance qu’il donne à chacun est sa marque de fabrique : il n’est pas du genre à se mettre en avant et à revendiquer, seul, la paternité des films qu’il réalise. Pour lui, c’est toujours un travail d’équipe.

Par exemple, pour Century of Birthing, un film sans scénario de A à Z, Lav m’a juste dit que mon rôle était celui d’une femme folle et enceinte. Lors du tournage des premières scènes, j’ai commencé à donner vie à mon personnage, en la faisant se balancer, osciller, tout en fredonnant une mélodie. Lav a eu l’idée de lier cette mélodie à une chanson que mon personnage chantant quand elle était encore saine d’esprit. C’est devenu plus tard la fameuse chanson d’Amang Tiburcio, que l’on entend fréquemment dans le film.

Quelle a été la scène la plus difficile ou le rôle le plus complexe que vous ayez joué ?

Chaque rôle est difficile. Pour chaque film de Lav, il s’agit toujours d’un défi. On doit systématiquement sortir de sa zone de confort, d’autant que Lav ne fait toujours qu’une seule prise. Je me souviens d’une scène qui était particulièrement difficile, celle de la confrontation de Gregoria de Jesus avec Cesaria Belarmino dans A Lullaby To The Sorrowful Mystery. Je jouais Gregoria de Jesus, à la recherche du corps de son mari disparu, Andres Bonifacio. Dans cette scène, Cesaria Belarmino (jouée par Alessandra de Rossi) avoue qu’elle est à l’origine de l’échec du mouvement de rébellion emmené par Andres Bonifacio, que c’est à cause d’elle que le mari de Gregoria de Jesus a été exécuté. Mon personnage rentre alors dans une colère noire et j’ai donné tout ce que j’avais dans cette scène au point de perdre connaissance. J’étais tellement dans le personnage que j’étais littéralement hors de moi, déversant toute ma colère, et je suis tombée sur un rocher ! Tous les membres de mon corps tremblaient après cette scène. Je me revois, lors de la projection officielle à Berlin où le film était en Compétition en 2016, avec Alessandra. En revoyant la scène, on pleurait, en se tenant la main. C’était comme si nous n’étions pas les actrices que l’on voyait à l’écran. C’est une scène qui m’a marquée.

Pouvez-vous nous en dire plus sur votre rôle dans Prologue To The Great Desaparecido ?

Je joue Gregoria de Jesus, l’épouse du héros de la révolution philippine, Andres Bonifacio (il s’agit en fait d’une introduction, d’un prologue au long-métrage A Lullaby To The Sorrowful Mystery).

Andres Bonifacio est un héros qui n’est pas mort durant la guerre face à l’ennemi (les colons espagnols à l’époque) mais qui a été trahi et exécuté par un camarade de lutte. Son corps n’a jamais été retrouvé.

Le tournage a duré une semaine, la préparation deux semaines. Pour préparer le rôle j’al lu les mémoires de Santiago Alvarez, « Le Katipunan et la Révolution », un ouvrage de référence sur la révolution philippine. C’est écrit comme un journal, et je dévorais le livre chapitre après chapitre durant le tournage pour avoir en moi l’émotion chaque jour du tournage. Je n’ai pas dormi ni ne me suis lavée, afin d’endosser complètement l’émotion du personnage : Gregoria de Jesus a en effet cherché le corps d’Andres Bonifacio dans les montagnes durant 30 jours, sans relâche.

Avez-vous jamais envisagé de jouer dans des films réalisés par d’autres cinéastes ?

J’ai joué dans des films d’autres réalisateurs tels que Ron Bryant (Bingoleras) et Paul Soriano (Dukot). C’était très différent des films de Lav car pour ces deux films il y avait un scénario à suivre à la lettre. Quelque part, c’est très rafraîchissant de travailler avec des réalisateurs différents, d’avoir affaire à des équipes de près de 100 personnes avec plein de matériel. Rien à voir avec le dispositif minimaliste de Lav et son processus organique.

Je ne suis pas contre travailler avec d’autres réalisateurs mais il est important pour moi qu’ils soient ouverts aux discussions. Mais pour l’instant, comme Sine Olivia Pilipinas (la société de production de Lav Diaz) est une toute petite structure, dans laquelle je suis très impliquée, je dois avouer que je suis surchargée de travail et n’ai pas trop le temps de me consacrer à d’autres films !

Justement, vous êtes créditée, dans beaucoup de films de Lav, comme assistante réalisatrice, directrice de production, directrice de casting, assistante monteuse, responsable de post production, costumière, chef-décoratrice, régisseuse etc.

J’aime m’essayer à tout ! Mais ce que je préfère c’est le métier d’actrice bien sûr.

J’ai appris à être polyvalente durant mon expérience au théâtre : à un moment donné, j’étais assistante aux costumes, assistante régisseuse et je faisais simultanément partie du chœur. Faire toutes sortes de tâches en production, j’adore l’adrénaline que ça procure… mais je ne le ferais que pour Lav.

Si vous deviez choisir entre le métier d’actrice et le travail en production, que choisiriez-vous ?

Être actrice. Quand on tourne, c’est quand je joue que je suis « en paix » : je suis dans un monde différent, dans une autre sphère. C’est comme si je vivais une vie différente de la mienne. Il y a beaucoup de rôles, de personnages, que j’aimerais interpréter. Une vie ne suffirait pas. Je ne m’arrêterai donc pas (même si je continue la production en parallèle pour Lav).

Quels sont les obstacles les plus difficiles auxquels vous avez eu à faire face en production ?

Je pense que c’est quand des acteurs ou des membres de l’équipe technique ont fait défaut à la dernière minute, soit pour des raisons personnelles (décès d’un membre de leur famille par exemple) soit pour des raisons… politiques. Beaucoup de pression, ce n’est pas simple… Je ne peux pas vraiment en dire plus…

Comment décririez-vous l’industrie du cinéma aux Philippines ?

C’est à la fois dynamique – il y a beaucoup de réalisateurs créatifs – et en même temps, comme partout je suppose, le système de distribution est implacable si les films ne font pas recette, ils sont tout simplement retirés de l’affiche. La seule alternative réside dans les festivals locaux et les plateformes de streaming. Le gouvernement n’est pas d’une aide… disons remarquable. Pour diffuser un film, il y a énormément de paperasse à remplir et des frais et taxes disproportionnés dont il faut s’acquitter. Ce pourquoi en dépit de la notoriété des films de Lav dans les festivals internationaux, ils sont rarement montrés aux Philippines…

PROLOGUE TO THE GREAT DESAPARECIDO de Lav Diaz est actuellement et exceptionnellement visible, gratuitement, dans la rubrique EN CE MOMENT, jusqu’au 5 juin 2020 inclus !

Propos recueillis par Françoise Duru

(3,5 / 5 Un film social, féministe, qui interroge le droit des femmes dans un pays aux traditions éminemment patriarcales, tout en levant simultanément le voile sur l'implacable logique capitaliste au service des pays développés...)

(3,5 / 5 Un film social, féministe, qui interroge le droit des femmes dans un pays aux traditions éminemment patriarcales, tout en levant simultanément le voile sur l'implacable logique capitaliste au service des pays développés...)MADE IN BANGLADESH

(মেড ইন বাংলাদেশ)

Un film de Rubaiyat Hossain

Avec Rikita Nandini Shimu, Novera Rahman, Deepanita Martin

Avec Rikita Nandini Shimu, Novera Rahman, Deepanita Martin

2019 – Bangladesh/Danemark/France/Portugal – Drame – 1h35 – Format image 1.85 – Format son 5.1 – Bengali

Distribution France : Pyramide

Au cinéma le 4 décembre 2019

| Scénario : |  (3,0 / 5) (3,0 / 5) |

| Mise en scène : |  (3,0 / 5) (3,0 / 5) |

| Interprétation : |  (3,5 / 5) (3,5 / 5) |

Mostofa Sarwar Farooki est un réalisateur et producteur bangladais. C’est avec le film Third Person Singular Number (en bengali : থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার ), avec l’actrice Nusrat Imrose Tisha dans son premier rôle au cinéma, qu’il réalise sa première percée sur la scène internationale en 2009. Le film est en effet présenté au prestigieux Festival International du Film de Pusan puis à Rotterdam.

Le long-métrage suivant de Mostofa Sarwar Farooki, Television, est d’ailleurs choisi pour être le film de clôture du Festival de Pusan en 2012.

Farooki est considéré comme « la figure de proue de la nouvelle vague bangladaise » selon Variety. Habitué des festivals, il vient de remporter deux prix au Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul avec son film Saturday Afternoon (Shonibar Bikel), actuellement interdit de diffusion au Bangladesh.

Comment êtes-vous devenu réalisateur ? Qu’est-ce qui vous a amené à faire des films ?

Je ne me rappelle pas exactement comment cela a commencé. J’ai grandi dans un quartier typique de la classe moyenne du nom de Nakhalpara à Dacca. Les gens de de ce quartier sont de grands conteurs. Dans mon enfance, j’ai vu et entendu des centaines de conteurs incroyables dans les stands de thé du voisinage. Ils étaient assis là, des heures durant, à raconter toutes sortes d’histoires possibles et impossibles ! Dans ces échoppes de thé, ils racontaient la plupart du temps de fausses histoires particulièrement crédibles. Certains racontaient des histoires sur de riches parents, d’autres sur leur grandeur et fortune. Je me demandais pourquoi ils mentaient, sans trouver de réponse. En vieillissant, j’ai compris : ils mentent car les mensonges font parfois du bien à l’âme ! Le fait d’avoir grandi entouré de conteurs incroyables m’a probablement insufflé le goût de raconter, moi aussi, des histoires.

Je me rappelle aussi vaguement avoir manié un camescope quand j’étais au lycée. Je crois que c’était à quelqu’un dans ma famille. En revanche, je me souviens très bien de comment j’étais habillé et ce que j’ai fait avec la caméra ! Cette image est ancrée dans mon esprit de façon très vivante : je portais une chemise blanche avec les manches retroussées et j’essayais de faire un plan panoramique de la route devant la maison de mon oncle maternel. A un moment, un de mes cousins est venu voir ce que je faisais. Et il a commencé à me filmer. J’ai pris la pose d’un réalisateur, en feignant de cadrer quelque chose avec mes deux mains. Plus tard, j’ai réalisé que c’était une pose que j’avais subconsciemment empruntée à Satyajit Ray à partir d’une célèbre photographie de lui en tournage. Je n’ai pas fait d’école de cinéma à proprement parler ni bénéficié de l’expérience de quelque mentor. Je me suis juste jeté à l’eau et j’ai appris à nager ! En d’autres termes, je me considère comme un étudiant permanent de l’université universelle des erreurs : j’apprends de mes erreurs.

Y a-t-il beaucoup de cinéastes au Bangladesh, et en particulier des réalisateurs de films d’auteur ? Existe-t-il des écoles de cinéma au Bangladesh ? Comment devient-on cinéaste au Bangladesh ?

Il n’y a pas d’école de cinéma au Bangladesh. La plupart des réalisateurs apprennent auprès d’autres réalisateurs, en les assistant. Au début des années 80, il y avait un mouvement de cinéma indépendant dédié au court-métrage. Cela a permis, plus tard, à des films comme La Roue de Morshedul Islam (Chaka) de voir le jour -Apichatpong Weerasethakul en a parlé comme un de ses 50 films préférés. Et ce mouvement a aussi permis à des réalisateurs tels que Tareque Masud de se faire remarquer -son film L’oiseau d’argile (Matir moina) était présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2002. Ce mouvement n’a pas perduré mais il a influencé une nouvelle génération de réalisateurs, qui ont profité de l’évolution de l’outil numérique et de la prolifération des chaînes de télévision par satellite au Bangladesh. J’appartiens à cette génération. Nous avons commencé à faire des courts-métrages ou des téléfilms pour la télévision. C’était en quelque sorte une école car nous nous sommes servis de cette expérience pour trouver notre propre style cinématographique. Cela a provoqué un changement radical au niveau aussi bien du goût du public que dans le style visuel des réalisateurs. Pendant ce temps, certains de nos films ont été présenté dans des festivals de films internationaux de catégorie A tels que Toronto et Rotterdam. Il y a eu une accélération avec la sélection de mon film, Television, comme film de clôture du Festival de Pusan en 2012. Beaucoup de jeunes réalisateurs commencent à émerger, avec des idées nouvelles, des rêves et des espoirs.

Et bien qu’il n’y ait pas vraiment d’écosystème de nature à soutenir la création locale, je suis convaincu que le cinéma bangladais va créer la surprise dans les années à venir, grâce à l’esprit combatif des plus jeunes réalisateurs.

Comment les cinéastes bangladais financent-ils la production de leurs films ? Existe-t-il des producteurs au Bangladesh ?

Le financement est un vrai problème. Nous avons très peu de financement (et de financeurs) pour les films indépendants. Le gouvernement soutient parfois certains films ou certaines personnes, selon des critères « très spéciaux »… En gros, le terme de « producteur » tel que vous le connaissez n’a rien à voir avec le fonctionnement de l’industrie cinématographique bangladaise. Au Bangladesh, on appelle « producteurs » les personnes qui financent le film, qui apportent ou trouvent de l’argent. Et la plupart du temps, les réalisateurs travaillent en tant que producteurs non crédités sur leurs films. Bref, c’est vraiment très compliqué…

Pour vous donner une idée du budget moyen de mes films, le budget de Television était d’environ 300,000 USD. Et pour Saturday Afternoon, qui a été présenté au Festival de Pusan l’année dernière et qui vient de remporter deux prix au Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul, c’était environ 400,000 USD.

Combien de films indépendants (tels que les vôtres) sont produits chaque année ?

A un moment donné, c’était trois à quatre films par an. Maintenant c’est descendu à un ou deux.

Globalement (en incluant les films commerciaux), il pouvait y avoir jusqu’à 52 films produits dans l’année. Maintenant, il n’y en a plus qu’une vingtaine, en dépit de l’arrivée d’une nouvelle génération de jeunes réalisateurs.

Vos films sont-ils sortis en salles au Bangladesh ? Si oui, comment a réagi le public ?

Oui, tous mes films sont sortis en salles au Bangladesh et sont particulièrement suivis par un public plutôt jeune. Mais la censure est un vrai problème. J’ai réalisé 7 longs-métrages jusqu’ici. Sur les sept, cinq ont été censurés ! Maintenant, cela commence à me fatiguer. J’espère que cela ne nuira pas à ma spontanéité créative… C’est vraiment éreintant.

En janvier 2019, le Bureau de Censure bangladais a interdit la diffusion de mon dernier film, Saturday Afternoon. Une décision qui relève d’un véritable mystère pour moi ! Après le visionnage du film par le Bureau de la censure, ils m’ont appelé pour me dire qu’ils ont apprécié le film. Certains d’entre eux ont même fait des interviews dans la presse locale, en disant du bien du film et en parlant d’un visa imminent pour sa diffusion. Deux jours plus tard, j’ai commencé à voir une campagne sur internet par des prêcheurs islamistes qui demandaient l’interdiction du film. En 24 heures, ces vidéo islamistes ont été partagées des milliers de fois. Elles racontaient n’importe quoi, le film n’avait même pas été regardé correctement ! Deux jours plus tard, le Bureau de censure a appelé pour demander un second visionnage exceptionnel, suite auquel ils n’ont pas délivré l’autorisation de diffusion. Nous avons fait appel, la procédure est en cours.

Comment définiriez-vous le cinéma bangladais ? Existe-t-il une identité culturelle spécifique ? Une histoire ou une évolution précise ?

Le cinéma bangladais a typiquement toujours été une copie soit du cinéma commercial indien, soit du cinéma d’auteur de Kolkata (Satyajit Ray, Ritwick Ghatak, Mrinal Sen etc.). Il y a quelques exceptions, mais c’est le tableau général. Quand les plus engagés d’entre nous avons commencé à faire des films, nous avons décidé de défier ce paradigme. Nous voulions suivre notre instinct, notre cœur. Nous nous sommes inspirés de notre quotidien. Nous avons rejeté le jeu d’acteurs stylisé/spectaculaire traditionnel. Nous nous sommes débarrassés des dialogues écrits ou artificiels. Et cela nous a permis de gagner le cœur d’un public jeune, mais ce faisant cela a attisé le courroux de l’establishment. Alors beaucoup de débats ont commencé à faire surface concernant le recours au dialogue, l’accent bengali, le choix des sujets… Le bon côté des choses c’est que cela a permis au cinéma bangladais de s’intéresser à des sujets plus personnels. Nos films ont commencé à refléter nos personnalités. Je pense que si nous continuons tous ainsi à faire des films, davantage de films, nous parviendrons à une forme d’identité collective du cinéma bangladais.

Comment définiriez-vous votre propre style cinématographique, votre vision en tant qu’auteur ?

A dire vrai, je préfère laisser le public et les critiques en juger. Tout ce que je peux dire c’est que je suis un explorateur, j’aime expérimenter. J’aime aussi quand mes acteurs oublient complètement qu’ils sont devant une caméra, car c’est à ce moment-là qu’on touche à la vérité dans son état le plus authentique. Pour Saturday Afternoon, la tension psychologique était palpable chez les acteurs. Leur jeu a commencé à devenir beaucoup plus instinctif au bout d’un moment, en fait ils ne jouaient plus ! Un des acteurs (qui joue le rôle de Mojammel Huq) s’est vraiment senti mal à cause de l’intensité de son rôle et a fait de l’hypertension ! Il a dû être hospitalisé juste après le tournage…

Les critiques parlent souvent d’un mouvement Chabial que vous auriez fondé, défini comme un mouvement de cinéma bangladais d’avant-garde. Pourriez-vous nous en dire plus ?

Chabial c’est ma société de production, en fait. Les films que nous avons réalisés ont peut-être eu un impact sur une narration visuelle bangladaise plus traditionnelle en revendiquant une approche plus personnelle et le recours à l’humour, la fantaisie, l’absurdité, l’émotion. Peut-être est-ce à cela que les gens font référence en parlant de Chabial. Il est vrai aussi que j’ai formé un bon nombre de jeunes réalisateurs, qui ont fait leurs armes en travaillant sur mes films. Cela a permis d’injecter de l’énergie et du sang neuf dans l’industrie !

Quel est le dernier film que vous avez vu qui vous a le plus marqué ?

Au risque de paraître « mainstream » au regard des 4 Oscars récemment remportés par le film, c’est Parasite ! Même si ce n’est probablement pas le meilleur film de Bong Joon-ho, ce qui est remarquable c’est tout simplement son talent de metteur en scène : si le même scénario avait été réalisé par un autre réalisateur, le film aurait eu toutes les chances d’être stéréotypé, didactique et vain ! La maîtrise et le talent de Bong Joon-ho, de nature à rendre le film parfaitement fluide et crédible, sont ici juste incontestables.

Propos recueillis par Françoise Duru

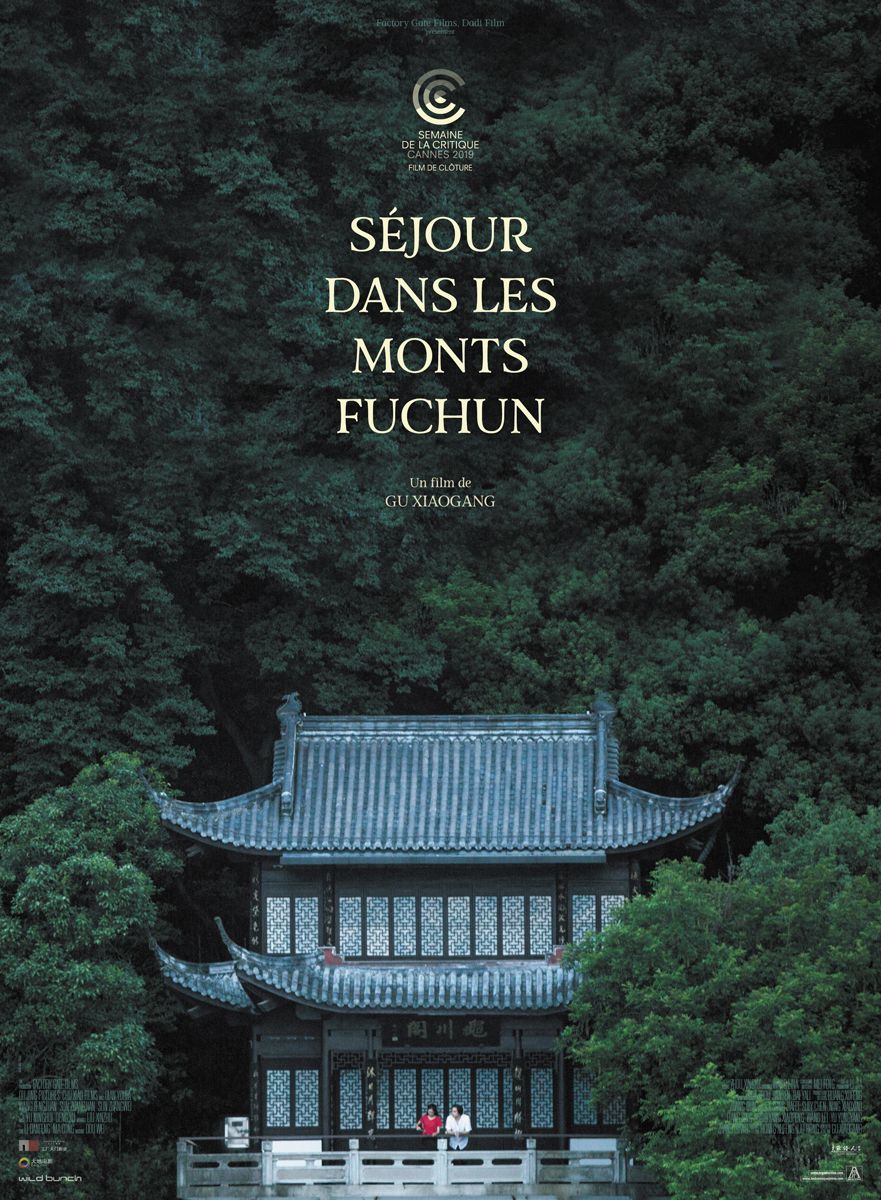

(4 / 5 Un premier long-métrage remarquable par son élégance et sa simplicité simultanées, qui parviennent à faire de cette chronique familiale sur trois générations un tableau -au sens propre comme au sens figuré- d'une poésie et d'une précision forçant l'admiration, tout en évitant l'écueil du formalisme.)

(4 / 5 Un premier long-métrage remarquable par son élégance et sa simplicité simultanées, qui parviennent à faire de cette chronique familiale sur trois générations un tableau -au sens propre comme au sens figuré- d'une poésie et d'une précision forçant l'admiration, tout en évitant l'écueil du formalisme.)SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN

(春江水暖, Chun Jiang Shui Nuan, international : Dwelling in the Fuchun Mountains)

Un film de Gu Xiaogang

Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Zhang Renliang, Zhang Guoying, Sun Zhangjian, Sun Zhangwei, Du Hongjun, Peng Luqi, Zhuang Yi

Avec Qian Youfa, Wang Fengjuan, Zhang Renliang, Zhang Guoying, Sun Zhangjian, Sun Zhangwei, Du Hongjun, Peng Luqi, Zhuang Yi

2019 – Chine – Drame / Chronique familiale – 2h34 – Format image 1.85 – Format son 5.1 DTS – Mandarin et dialecte de Fuyang

Distribution France : ARP Sélection

Au cinéma le 1er janvier 2020

| Scénario : |  (4 / 5) (4 / 5) |

| Mise en scène : |  (4 / 5) (4 / 5) |

| Interprétation : |  (4 / 5) (4 / 5) |

Avant d’être le titre du magnifique premier long-métrage de Gu Xiaogang, présenté en clôture de la Semaine Internationale de la Critique au Festival de Cannes 2019, « Séjour dans les Monts Fuchun » (富春山居圖) est avant tout un chef d’œuvre de la peinture traditionnelle chinoise1Traditionnellement, les peintures chinoises sont classées en trois grands groupes : la peinture de personnages, la peinture de paysage et la peinture de fleurs et d’oiseaux., et plus précisément du « shanshui » (山水) qui désigne la peinture de paysage, voire plus exactement « paysage de montagnes et d’eau », par opposition au paysage urbain, « shan » (山) signifiant « montagne » et « shui » (水) signifiant « eau ».

Une peinture de shanshui se construit pour être « lue » de bas en haut, dans le cas d’une composition verticale, et de droite à gauche, dans le cas d’une composition horizontale – comme c’est le cas pour l’œuvre de Huang Gongwang (1269-1354), qui a inspiré le film de Gu Xiaogang.

En l’occurrence, on « lit » ou contemple le rouleau horizontal sur une table, déroulant d’une main ce que l’on enroule de l’autre : les oeuvres présentées sous cette forme sont donc soumises à une lecture progressive ce qui introduit dans la peinture cette dimension temporelle, habituellement exclusivement réservée à l’expression littéraire ou musicale. Le spectateur découvre alors lui-même, au gré de sa lecture, des sections d’ampleur variable, s’arrogeant ainsi une participation active à l’initiative de la composition.

La peinture traditionnelle chinoise est en outre fortement empreinte de philosophie Tao, qui souligne l’insignifiance de l’être humain au sein d’une nature imposante et cosmique. La présence humaine sera donc représentée de façon anecdotique et infinitésimale. On recherchera essentiellement l’équilibre du yin et du yang : les montagnes, massives et robustes, représentent le yang, tandis que l’eau, calme et harmonieuse, représente le yin. La complémentarité intrinsèque de la montagne et de l’eau trouve ainsi son expression dans l’alternance du vide et du plein, des surfaces encrées et des surfaces blanches. Elle répond au mouvement cosmique du yin et du yang qui anime la structure binaire du processus créateur. Le shanshui est ainsi l’expression de la communion avec l’univers et ne se traduit nullement par une quelconque volonté de réalisme : il ne s’agit pas de reproduire la nature telle qu’on la voit mais plutôt de capturer l’esprit, la vitalité intérieure, de la nature, à travers la notion de cheminement, qui pourra naturellement être propre à chaque artiste. Trois éléments se retrouveront cependant toujours dans une peinture de shanshui : un ou des chemin(s) – toujours sinueux et pouvant également prendre la forme d’une ou de plusieurs rivières –, le bout du chemin – le chemin conduisant en effet vers un point particulier : une montagne, son ombre sur le sol, le ciel etc. –, et le cœur – le point focal de la peinture vers lequel tous les éléments doivent converger, le cœur définissant la signification de l’œuvre.

Le réalisateur Gu Xiaogang explique comme suit les différences d’approche entre l’esthétique chinoise et l’esthétique occidentale : «La Chine et l’Occident ont leur propre esthétique artistique. Rien n’est mieux ou moins bien, il y a simplement des différences. La peinture occidentale cherche à exprimer l’espace, tandis que la peinture de paysage traditionnelle chinoise tente de capter le passage du temps afin de garder la trace de quelque chose d’universel : l’éternité du temps et l’infinité de l’espace. Pour ce faire, il sacrifie parfois volontairement d’autres éléments, tels qu’une représentation réaliste des ombres et des lumières. Huang Gongwang, le peintre de « Séjour dans les Monts Fuchun », ajustait constamment le point central de son tableau et construisait divers angles afin de créer une expérience visuelle complète et unifiée. Parfois ses points de vue se situent dans le ciel, parfois sur la terre, parfois dans la forêt. Il est totalement affranchi des chaînes de la peinture bidimensionnelle. Les anciens déroulaient ces tableaux, lentement, dans un mouvement allant de droite à gauche. Le déroulement permet d’observer, au fur et à mesure, davantage d’images et de scènes. C’est un peu comme un film. »

C’est vers la fin de sa vie que Huang Gongwang, le plus connu des quatre grands maîtres de la dynastie Yuan en matière de peinture traditionnelle, a réalisé « Séjour dans les Monts Fuchun », un rouleau horizontal de près de 7 mètres de long.

La dynastie Yuan (plus connue par les occidentaux comme étant la « dynastie Mongole ») est la première dynastie non-chinoise à gouverner toute la Chine de 1279 à 1368. Elle a été fondée par Kubilai Khan, chef du clan des Bordjiguines dont était issu Gengis Khan, son grand-père.

Exclus des rouages de l’administration centrale, réservée aux Mongols, le retrait forcé ou choisi des lettrés sur leurs terres les amena vers des nouvelles formes d’expression (peinture, calligraphie, poésie) et de nouveaux sujets. C’est dans ce contexte que Huang Gongwang a réalisé ce qui est considéré aujourd’hui comme une œuvre de référence, ayant eu une influence décisive sur le développement de la peinture des lettrés aux époques Ming (1368-1644) et Qing (1644-1912) qui suivirent.