Il fut un temps où la question de la pauvreté constituait l’un des piliers du cinéma japonais. A la fin des années 20, sous l’influence du « roman prolétarien » (littérature de la condition ouvrière) apparu au début de la même décennie, les films, aujourd’hui perdus ou incomplets, dits « de tendance » (keikô-eiga), que l’on doit à des cinéastes comme Tomu Uchida et Shigeyoshi Suzuki, sont les premiers au Japon à dépeindre le monde de la misère dans une optique socialisante. Si la question est reprise tout au long des années 30, à plus ou moins grande échelle, par les réalisateurs du shomin-geki (cinéma de la classe populaire), dont certains films (Le Chœur de Tokyo, 1931, et Une Auberge à Tokyo, 1935, de Yasujirô Ozu ; Rêves de chaque nuit, 1933, de Mikio Naruse ; Monsieur Merci, 1936, de Hiroshi Shimizu ; ou encore Ainsi va l’amour, 1938, de Yasujirô Shimazu) abordent les conséquences sociales de la crise économique de 1929, c’est au cours de la période d’après-guerre que le problème de la pauvreté va pleinement occuper les écrans.

Le pays, sous occupation américaine, est alors ravagé. L’économie est en ruines et une partie de la population, en proie à la faim et aux épidémies, lutte péniblement pour son existence. L’industrie cinématographique ne cesse pas pour autant ses activités – bien que la censure américaine interdise toute production, et en premier lieu les récits historiques (jidai-geki), susceptible de porter les valeurs militaristes dont s’est nourrie la fièvre des années de guerre. Les cinéastes n’ont alors d’autre choix que de se tourner vers le réel et de chercher à refléter, chacun selon son propre style, la société de leur temps.

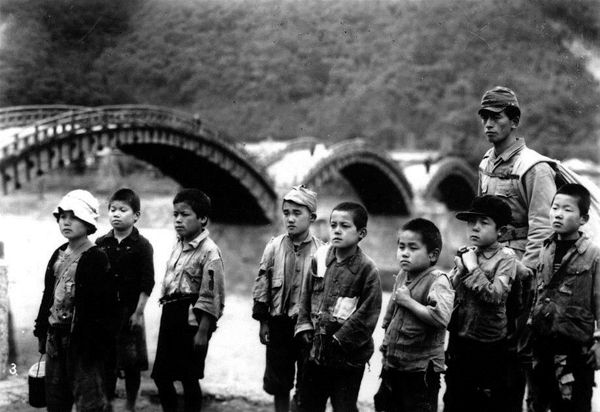

La situation cinématographique du Japon d’après-guerre est comparable à bien des égards à celle de l’Italie où émerge à la même époque le néoréalisme. A l’instar de leurs homologues italiens, les cinéastes japonais privilégient les tournages en extérieurs, la caméra placée au milieu de paysages urbains dévastés, et n’hésitent pas à l’occasion à recruter des acteurs non professionnels, comme c’est le cas de Shimizu qui pour son film Les Enfants de la ruche (1948) fait jouer de véritables orphelins. D’importantes différences cependant sont à noter entre les deux écoles : contrairement aux cinéastes néoréalistes qui entament leur carrière au cours des années 40, de nombreux réalisateurs japonais en activité au lendemain de la guerre disposent déjà de dix voire de vingt années d’expérience. Nombre d’entre eux, à l’instar de Shimizu mais aussi d’Ozu qui proviennent tous deux du shomin-geki, réinvestissent dans leurs récits d’après-guerre les techniques qu’ils ont su élaborer avant l’éclatement du conflit – de sorte qu’il n’existe pas de rupture esthétique clairement visible entre les deux périodes. Le regard que ces cinéastes porte sur la pauvreté des années 40 ne diffère pas tellement de l’approche avec laquelle ils mettaient en scène les représentants de la classe populaire touchés par la crise économique des années 30.

A l’exception de Mizoguchi, qui décrit dans Femmes de la nuit (1948) la déchéance de deux jeunes femmes jusque dans le monde des prostituées, les cinéastes japonais sont loin de partager le même goût pour le tragique que les néoréalistes italiens. Dans Récit d’un propriétaire (1947) d’Ozu, qui décrit l’affection d’une veuve pour un enfant abandonné par son père, comme dans Les Enfants de la ruche, qui suit le parcours d’une bande d’orphelins trouvant réconfort auprès d’un ancien soldat de retour au pays, l’accent porte moins sur la détresse des uns et des autres que sur leur capacité à aller de l’avant et à reconstituer des liens familiaux.

En effet, une large majorité de cinéastes d’après-guerre, y compris la nouvelle génération dont font partie Akira Kurosawa et Tadashi Imai, se préoccupent bien plus d’édifier leurs spectateurs que ne le font les réalisateurs italiens. L’heure n’est pas au pessimisme, et s’il s’agit bien d’attirer l’attention dans l’un et l’autre pays sur les personnes en grande difficulté humaine et financière, les films japonais tendent, à travers le vécu de leurs personnages, à redonner espoir et à véhiculer les valeurs morales qui permettraient de redonner forme au tissu social.

Ainsi, d’une manière générale, la misère à laquelle les personnages sont confrontés renvoie moins aux conditions matérielles de leur existence qu’à une crise des liens qui les nouent avec les autres. Le drame d’Une Poule dans le vent (1948) tourné par Ozu ne réside pas tellement dans le fait que le personnage de la jeune mère se soit prostitué dans l’espoir de gagner de quoi sauver son enfant malade, mais plutôt dans l’idée qu’elle soit rejetée par son mari à son retour de la guerre. Après avoir compris son erreur, ce dernier finit bien heureusement par renouer avec son épouse et lui promettre une vie meilleure. De même, alors qu’il ne parvient pas à surmonter sa détresse suite à la perte de son logement et de son emploi, le personnage du père dans Nous sommes vivants (1951) d’Imai s’apprête à se suicider avant de se ressaisir in extremis, ayant pris conscience de la responsabilité qu’il lui revient de tenir vis-à-vis de sa famille.

La bienveillance que les uns se doivent de porter aux plus démunis, si elle n’est pas innée comme c’est le cas de l’ancien soldat des Enfants de la ruche, s’apprend. Ce qui importe n’est pas tant de sortir de la misère – aucun personnage ne finit par s’enrichir – que de vivre avec et pour les autres, de tâcher de s’épanouir malgré la pauvreté. C’est bien parce qu’elles ne peuvent plus compter que sur elles-mêmes que les deux protagonistes de Femmes de la nuit perdent tout espoir de sortir du monde de la prostitution. C’est au contraire parce qu’ils parviennent à consolider le lien affectif qui les unit que le couple d’employés sans le sou d’Un merveilleux dimanche (1947) d’Akira Kurosawa en vient à se projeter dans l’avenir avec confiance.

Si, comme on va le voir, cette approche de la pauvreté perd de son influence au fil du temps pour ne concerner que quelques films au début des années 60, en particulier et par-delà les différences de style les premiers longs-métrages de Zenzô Matsuyama, de Kirio Urayama et de Susumu Hani, on remarquera que le récent Une Affaire de famille (2018) de Hirokazu Kore-eda en conserve encore quelques échos. Ce qui compte en effet pour les personnages du film consiste moins à échapper à la pauvreté qu’à s’épanouir dans leurs liens familiaux, quand bien même ceux-ci seraient à réinventer.

En enfer

Avec L’Ange ivre (1948) et surtout Chien enragé (1949), Kurosawa change la donne. S’il s’agit toujours de suivre des individus dans leur apprentissage de la responsabilité et de la bienveillance, un yakuza repenti dans le premier film, un jeune policier pour le second, le cinéaste introduit, en guise de contraste, des personnages incarnant les valeurs opposées. Le procédé certes n’est pas nouveau, mais Kurosawa, qui depuis ses débuts durant les années de guerre réfléchit en termes de tension dramatique, lui confère une toute autre portée. Alors que des films comme Les Enfants de la ruche ou Femmes de la nuit présentent à titre de contre-exemples des personnages cupides, prêts à faire travailler des orphelins ou à prostituer de jeunes femmes dans le besoin, ne pensant ainsi qu’à leur propre profit, les malfrats des films de Kurosawa sont avancés sur un principe de lutte, comme autant d’ennemis à traquer et à abattre. D’aucuns y verront une certaine influence du cinéma américain.

Le quartier des pauvres n’est plus associé à une ruine, un espace à reconstruire, mais à un cloaque, un monde sans foi ni loi plongé dans des vapeurs malsaines. Assommés par la chaleur, les individus sont constamment assaillis par les moustiques et leur visage dégoulinant de sueur trahit une santé déclinante. Les logements sont des plus miteux et les vêtements couverts de crasse. Tout y est désordre, saleté, déchéance. Pour atteindre à un tel résultat, plutôt que de placer sa caméra dans des décors naturels, comme le font Imai et d’autres réalisateurs à la même époque, Kurosawa tourne la plupart de ses scènes en studio. Il ne s’agit plus de constater la pauvreté, mais de la recréer, de l’amplifier, de « faire » pauvre et pour cela de « faire » sale. Le cinéma de Kurosawa ne se contente plus de refléter la réalité sociale de son temps, mais cherche à impressionner le spectateur et à frapper son imagination par l’emploi d’effets expressifs (cadrages, lumière, mouvements de caméra…) jusque là inédits dans le cinéma japonais.

Ses personnages vivent symboliquement en enfer. Qu’ils soient bons ou mauvais, les miséreux, comme contaminés par l’insalubrité de leur milieu, sont tous porteurs d’un mal qui se traduit selon les cas par la maladie, la violence ou la vulgarité. Aucun d’entre eux ne suscite de franche sympathie, l’accent est mis sur leur caractère repoussant. Le cinéaste autrement dit considère le monde de la pauvreté comme un vaste vivier de vices : le pauvre est associé au sale et c’est de cette saleté que naissent les cœurs impurs.

Que les individus évoluent en enfer conduit logiquement à penser qu’ils s’apparentent à des démons, ou plutôt à des oni, ces créatures maléfiques issues de l’imagerie bouddhique. Animé par tous les mauvais désirs humains qu’il est incapable de maîtriser, l’oni se caractérise en effet par une forme d’animalité qui en fait un être repoussant et faible d’esprit. Alors que le démon tel qu’on le conçoit en Occident agit au nom d’un esprit du mal, doté de stratégies et capable de prendre l’apparence du bien, le diable japonais constitue une sorte d’homme avorté, insensible par principe à toute idée de moralité et de civilisation. C’est ainsi que les pauvres de Kurosawa, comme s’ils portaient des masques de démon, incarnent tout ce qui s’oppose aux valeurs humaines et sociales.

Cette approche de la pauvreté ne se limite pas aux seuls films de Kurosawa, mais après le succès de ces derniers va se répandre, selon des optiques parfois divergentes, chez bon nombre de cinéastes. Comme chez Kurosawa, les miséreux du film La Rivière noire (1957) de Masaki Kobayashi témoignent d’une certaine débauche, les uns se montrant cupides, les autres alcooliques ou encore lubriques. Lui-même non exempt de défauts, le personnage principal, quelque peu avare et méprisant, entre en conflit avec le chef d’un gang ayant attiré à lui la femme dont il est épris. Comme chez Kurosawa encore une fois, la lutte entre les deux hommes, se soldant par la victoire du bien, donne l’occasion au personnage principal d’acquérir la bienveillance qui lui faisait défaut et d’éradiquer la source du mal à l’origine de la faiblesse des habitants du quartier. Vaincre les démons, pour le héros du film, c’est à la fois purifier son cœur et assainir le monde, ou d’une certaine façon servir son pays.

Vraisemblablement inspiré par Miracle à Milan (1951) de Vittorio de Sica qu’il revisite sur un mode satirique, le cinéaste indépendant Kaneto Shindô marque un certain tournant avec son film L’Egout (1954), dans la mesure où les causes de la pauvreté à laquelle sont confrontés ses personnages ne renvoient plus aux conséquences de la guerre mais à leurs activités professionnelles. Ceux-ci sont ouvriers et le récit commence alors que leur usine est fermée en raison d’une grève. Les personnages reçoivent la visite d’une mystérieuse femme, encore plus misérable et grotesque qu’eux, qui, pour les remercier de l’avoir nourrie et logée, décide de s’investir pleinement dans la vie du bidonville. Profitant de la candeur de la jeune femme qu’ils dépouillent de ses maigres économies et que l’un va tenter de violer, les miséreux finissent par la convaincre de se prostituer dans l’intention de tirer d’elle le plus de bénéfices possibles. Le fait que les personnages s’avèrent incapables de créer des liens sociaux et de maîtriser leurs plus bas instincts s’explique moins par leur mauvaise nature que par l’idée qu’ils reproduisent inconsciemment, et avec les moyens dont ils disposent, le système d’exploitation qui les tient dans la misère. La pauvreté est un mal qui crée des monstres, certes, mais peut-on en imputer la faute aux pauvres eux-mêmes ?

C’est sur cette base que les cinéastes de la « nouvelle vague » japonaise vont s’accaparer à leur tour de la question. Il faut rappeler que depuis le milieu des années 50, le Japon est entré dans une phase de croissance économique particulièrement forte. De fait, s’il est une chose de représenter des pauvres dans une société elle-même appauvrie, comme pendant les années d’après-guerre, il en est une autre dans une société en plein développement. Malgré leurs différences en matière de style, les cinéastes de la Nouvelle Vague ont pour point commun de faire la lumière sur les problèmes de pauvreté à des fins contestataires.

Tourné en décors naturels dans les bas-fonds d’Ôsaka, L’Enterrement du soleil (1960) de Nagisa Ôshima donne le ton. Contrairement à Kurosawa ou à Kobayashi qui plantent leurs récits dans des quartiers mal famés comme pour mieux séparer le bon grain de l’ivraie, Ôshima se dessaisit de la notion de héros, et des effets d’identification qu’elle implique, pour ne donner à voir qu’un chaos généralisé dans lequel les individus n’ont d’autre ressources que de lutter les uns contre les autres afin de survivre. C’est ainsi que, tout au long du film, les démunis passent leur temps à s’escroquer et à se battre, sans qu’aucune lumière ne vienne à leur rescousse. Toute la stratégie du cinéaste consiste à noircir le trait le plus radicalement possible, sans perdre pour autant le lien avec un certain réalisme, comme en témoignent les plans documentaires intercalés entre les séquences, de manière à soulever l’absence de mesures prises par l’Etat, voire à pointer la responsabilité de tout un chacun, face à un tel désastre. La série de gros plans de miséreux, tous plus repoussants les uns que les autres, sur laquelle s’achève le film rend compte de ce désir de créer un choc parmi les spectateurs non avertis de la réalité sociale de leur pays.

On remarque, cela étant, que pour arriver à ses fins, Ôshima affuble ses personnages de pauvres d’un masque d’oni similaire à celui que Kurosawa et Kobayashi ont élaboré avant lui. Les intentions sont évidemment tout autres, mais les images reposent sur un ressort identique. Le même mécanisme est à l’œuvre dans 18 Jeunes gens à l’appel de l’orage (1963) de Kijû Yoshida qui rapporte les conditions dans lesquelles un groupe d’adolescents déscolarisés est recruté sur un chantier naval où, traités comme des prisonniers de guerre ou pire comme du simple bétail, l’un d’entre eux finit par violer la fiancée de son contremaître. S’ils répondent au projet d’Ôshima, les personnages de détraqués mentaux, issus de milieux défavorisés, sur lesquels se focalisent certains films de Shôhei Imamura, et notamment Cochons et cuirassés (1961), Désir meurtrier (1964) et Le Pornographe (1966) n’en contribuent pas moins à associer l’image de la pauvreté à celle de la violence, de la débauche et de la saleté.

La victoire des cœurs purs

Des films de Kurosawa à ceux d’Imamura, le pauvre est toujours représenté comme un individu doté d’une tare. On le voit vivre dans un quartier fermé, presque un ghetto, où il forme avec ses semblables une masse qu’il s’agit de rendre grouillante à souhait. Les démunis de Chien enragé ou de La Rivière noire n’ont pas d’identité précise et se contentent d’occuper un arrière-plan destiné à renforcer les aptitudes du héros. On ne sait ce qu’il advient d’eux à la fin du film. Les personnages de L’Enterrement du soleil ou de 18 jeunes gens à l’appel de l’orage sont quasiment interchangeables et ne se différencient que par leur nom ou d’autres caractéristiques élémentaires. Dans le monde qui est le leur, les pauvres n’ont de contact en général qu’avec leurs semblables et s’entraînent mutuellement dans la débauche.

On remarquera que les personnages sont représentés comme des oni à partir du moment où ils ne travaillent pas. Aucune information n’est fournie quant aux professions tenues par les démunis chez Kobayashi, tandis qu’une grève empêche les ouvriers d’exercer leurs activités dans le film de Shindô comme dans celui de Yoshida. Kurosawa, Ôshima et Imamura, de leur côté, se focalisent avant tout sur des personnages tombés dans l’illégalité et pratiquant toutes sortes de trafic dont les gains ne profitent qu’à eux-mêmes. La débauche est affaire d’oisiveté ou d’égoïsme.

Le héros, quand il y en a un, est celui qui au contraire ressort de la masse par la maîtrise d’une part de ses mauvais penchants et par l’exercice d’autre part d’une activité professionnelle. Le médecin de L’Ange ivre, qui parvient à remettre un yakuza sur le droit chemin, le policier de Chien enragé, dont l’enquête se couronne de succès, ou encore l’étudiant de La Rivière noire, qui dépense son argent dans l’acquisition de livres, tous sont animés par un but précis et conçoivent leur existence au service des autres, de leur quartier, voire de leur pays. La bienveillance et l’altérité, dont ces derniers font preuve malgré les difficultés, sont les signes, on le sait depuis les films d’après-guerre, d’un cœur pur, ou du moins en quête de pureté. Tout cela n’est certainement pas étranger à l’idée que le shintoïsme, c’est-à-dire la religion originelle du Japon, sur laquelle se sont greffés et le confucianisme et le bouddhisme, prône un rapport de pureté, ou si l’on veut de dignité, envers toutes choses.

La valeur travail est au centre de tous les films japonais consacrés à la pauvreté dans la mesure où elle permet de différencier l’homme de l’oni, autrement dit les cœurs purs des impurs. Déjà, dans Les Enfants de la ruche, Shimizu distinguait entre ses personnages ceux qui découvrant la valeur du travail apprenaient à apprécier les bienfaits de la vie et ceux qui n’ayant pas retenu la leçon ne parvenaient à connaître le même bonheur que ceux-là.

Renouant avec le caractère édifiant des œuvres d’après-guerre, quitte à proposer une forme moins spectaculaire que celles de Kurosawa ou d’Ôshima, certains films des années 60 mettent particulièrement en avant cette question du travail. Si les personnages sont bel et bien dotés d’une tare – un problème de surdité dans Le Bonheur est en nous (1961) de Matsuyama, ou un certain penchant pour la violence dans Mauvais garçons (1961) de Hani et dans Une Jeune fille à la dérive (1963) d’Urayama –, tous vont finir par prendre conscience de la valeur du travail et, grâce à elle, ressortir purifiés de leurs défauts. Bien que le couple de malentendants mis en scène par Matsuyama ne remédie pas pour autant à son handicap, les personnages parviennent à se hisser à un certain niveau de vie qui les met à l’abri de toute crainte financière. Puisque les efforts menés par de tels personnages leur permettent d’accéder au confort de la classe moyenne, qui dans le Japon des années 60 ne pourrait réussir, si ce n’est tous les hommes de mauvaise volonté, à savoir les oni ?

Il semble bien exister un lien entre le développement économique de l’archipel japonais, qui se hisse en 1968 à la seconde place des puissances mondiales, et la disparition progressive de l’image du pauvre dans son cinéma. Les cinéastes cités jusqu’ici ont tous fini en effet par délaisser la question pour étendre leurs préoccupations vers d’autres terrains, et pour certains d’entre eux traiter des thèmes propres aux préoccupations de la classe moyenne. Le cinéma aurait ainsi contribué à l’émergence du mythe d’une société sans classes1La question est soulevée dans l’article « Les exclus du village », en ce sens qu’il est plus facile de se convaincre que les pauvres ont disparu de la réalité sociale dès lors que ceux-ci ont cessé d’être visibles dans les films. Avant que les miséreux ne désertent les écrans, on remarque que le cinéma des années 60 tend déjà à les reléguer en dehors de la capitale : La Ville des coupoles (1962), le premier long-métrage d’Urayama, se déroule à Kawaguchi, Une Jeune fille à la dérive à Kanazawa, L’Enterrement du soleil à Ôsaka, 18 Jeunes gens à l’appel de l’orage à Kure, etc. Tout fonctionne comme si Tokyo constituait l’épicentre d’une nouvelle société dont les bienfaits n’auraient pas encore atteint les métropoles de province.

Si l’occultation de la misère proprement dite prend effet après l’échec critique et commercial de Dodes’kaden (1970) de Kurosawa, qui relate de la vie dans un bidonville peuplé d’oni, c’est que l’incomparable succès rencontré par la série comique C’est dur d’être un homme (pas moins de 40 films sortis entre 1969 et 1995), de Yôji Yamada, et par son héros Tora-san va prêter à la figure du pauvre un nouveau visage. Issu des petits quartiers populaires, l’indigent passe désormais pour un individu qui, malgré la modestie de sa condition, sait se contenter de peu et ne cesse d’aider les autres et d’aller de l’avant sans jamais se plaindre. Dans un Japon alors en pleine métamorphose, Tora-san incarne les anciennes valeurs altruistes louées au cours des années d’après-guerre. Ce n’est pas un hasard si à partir des années 80, une partie du cinéma japonais, jouant la carte de la nostalgie, revisite cette époque pour y dépeindre non plus une misère noire, mais une douce joie de vivre. Kôhei Oguri ouvre la voie avec La Rivière de boue (1981), suivi par Masahiro Shinoda avec Les Enfants de MacArthur (1984) et surtout Childhood Days (1990).

La figure de l’oni, quant à elle, va peu à peu se détacher de toutes références sociales pour ne concerner que des personnages exclus de la réalité quotidienne des spectateurs. Qu’il s’agisse des jidai-geki, des films de yakuzas, des films de monstres à effets spéciaux ou de la majorité des pinku eiga (films à argument érotique) et leur lot de pervers sexuels, une grande partie de la production japonaise, dès la fin des années 50, situe leur récit dans des réalités invraisemblables et spectaculaires, comme pour mieux souligner le fait que les cœurs impurs ne sont plus de ce monde. Si représenter la pauvreté revient d’une façon ou d’une autre à poser la question de ce qui la rend possible, troquer le pauvre pour le monstre ou le marginal permet de résoudre le problème. Le bidonville de Dodes’kaden n’échappe pas à la règle dans la mesure où le film, hautement fantaisiste, semble se dérouler dans un rêve.

Timidement, depuis les années 2000, la question de la pauvreté refait surface dans le cinéma japonais. Contrairement aux films post-Kurosawa qui se focalisaient exclusivement sur des personnages socialement défavorisés, la plupart des productions contemporaines tendent à suivre le point de vue d’un représentant de la classe moyenne faisant irruption dans le monde des démunis. Il s’agit donc moins de rendre compte d’une réalité sociale en tant que telle, que de mener le spectateur, par des procédés d’identification, à prendre connaissance d’un tel univers. Réduit d’une certaine façon à l’état de fantôme après avoir perdu son travail, le personnage du père dans Tokyo Sonata (2008) de Kiyoshi Kurosawa, traverse un enfer symbolisé entre autres choses par un campement de SDF où la nécessité de se nourrir gratuitement a conduit ses pas. Sur le modèle de L’Anguille (1997) d’Imamura, qui donne à voir un ancien cadre, repris de justice, retrouver goût à la vie en s’installant dans un quartier pauvre, le personnage parvient finalement à redresser sa situation et à reprendre sa place auprès des siens. De ce que les démunis dépeints en arrière-plan font l’expérience au quotidien, le film n’en dira rien. Il suffit que le héros ait purifié son cœur.

Si les tentatives sont louables, le masque du démon pèse toujours sur la représentation de la pauvreté. Quand les pauvres ne sont tout simplement pas désignés comme des déséquilibrés, comme c’est le cas de la mère dans Nobody knows (2004) de Kore-eda ou du SDF dans le film, inédit en France, Our Escape (2017) de Nobuteru Uchida, les personnages sont toujours conçus de manière, non à dévoiler la réalité sociale à laquelle ils renvoient, mais à créer un contraste avec le cadre de vie de la classe moyenne – quand bien même celle-ci serait en crise et le modèle de vertu à chercher du côté des pauvres, comme on le voit dans Tel père, tel fils (2013) du même Kore-eda. S’il est vrai que, de film en film, celui-ci a su donner un visage au problème de pauvreté qui touche le Japon contemporain, il ne saurait être question que d’un visage masqué. C’est ainsi que pour prouver leur dignité et acquérir les valeurs altruistes qui font les cœurs purs, les pauvres d’Une Affaire de famille se doivent de porter un masque (vols à l’étalage, saleté, vulgarité, etc.) avant de s’en défaire peu à peu dans les dernières séquences. Afin que le masque soit crédible, il faut bien, une fois le récit embrayé, que les personnages cessent de travailler.

Timidement, depuis les années 2000, la question de la pauvreté refait surface dans le cinéma japonais. Contrairement aux films post-Kurosawa qui se focalisaient exclusivement sur des personnages socialement défavorisés, la plupart des productions contemporaines tendent à suivre le point de vue d’un représentant de la classe moyenne faisant irruption dans le monde des démunis. Il s’agit donc moins de rendre compte d’une réalité sociale en tant que telle, que de mener le spectateur, par des procédés d’identification, à prendre connaissance d’un tel univers. Réduit d’une certaine façon à l’état de fantôme après avoir perdu son travail, le personnage du père dans Tokyo Sonata (2008) de Kiyoshi Kurosawa, traverse un enfer symbolisé entre autres choses par un campement de SDF où la nécessité de se nourrir gratuitement a conduit ses pas. Sur le modèle de L’Anguille (1997) d’Imamura, qui donne à voir un ancien cadre, repris de justice, retrouver goût à la vie en s’installant dans un quartier pauvre, le personnage parvient finalement à redresser sa situation et à reprendre sa place auprès des siens. De ce que les démunis dépeints en arrière-plan font l’expérience au quotidien, le film n’en dira rien. Il suffit que le héros ait purifié son cœur.

Si les tentatives sont louables, le masque du démon pèse toujours sur la représentation de la pauvreté. Quand les pauvres ne sont tout simplement pas désignés comme des déséquilibrés, comme c’est le cas de la mère dans Nobody knows (2004) de Kore-eda ou du SDF dans le film, inédit en France, Our Escape (2017) de Nobuteru Uchida, les personnages sont toujours conçus de manière, non à dévoiler la réalité sociale à laquelle ils renvoient, mais à créer un contraste avec le cadre de vie de la classe moyenne – quand bien même celle-ci serait en crise et le modèle de vertu à chercher du côté des pauvres, comme on le voit dans Tel père, tel fils (2013) du même Kore-eda. S’il est vrai que, de film en film, celui-ci a su donner un visage au problème de pauvreté qui touche le Japon contemporain, il ne saurait être question que d’un visage masqué. C’est ainsi que pour prouver leur dignité et acquérir les valeurs altruistes qui font les cœurs purs, les pauvres d’Une Affaire de famille se doivent de porter un masque (vols à l’étalage, saleté, vulgarité, etc.) avant de s’en défaire peu à peu dans les dernières séquences. Afin que le masque soit crédible, il faut bien, une fois le récit embrayé, que les personnages cessent de travailler.

Montrer des pauvres au travail, ceux qui malgré leurs efforts mais aussi leurs souffrances, ne parviennent pas à échapper à la pauvreté, aurait pu conduire tout au contraire à écorcher ce mythe du travail qui purifie et rend meilleur, sur lequel le cinéma japonais s’est bâti depuis la guerre. C’est par ce biais probablement que les cinéastes gagneront à représenter de manière plus réaliste les problèmes de pauvreté actuels.

Nicolas Debarle

Spécialiste du cinéma japonais, Nicolas Debarle est auteur de nombreux articles, dossiers et comptes-rendus de festival parus dans le cadre de revues internet (Il était une fois le cinéma, EastAsia). Il enseigne la langue française à Tokyo où il réside depuis 2012.

Filmographie

Le Chœur de Tokyo (Tôkyô no kôrasu), Yasujirô Ozu, 1931

Rêves de chaque nuit (Yogoto no yume), Mikio Naruse, 1933

Une Auberge à Tokyo (Tôkyô no yado), Yasujirô Ozu, 1935

Monsieur Merci (Arigatôsan), Hiroshi Shimizu, 1936

Ainsi va l’amour (Ai yori ai he), Yasujirô Shimazu, 1938

Récit d’un propriétaire (Nagaya shinshiroku), Yasujirô Ozu, 1947

Un Merveilleux dimanche (Subarashiki nichiyôbi), Akira Kurosawa, 1947

L’Ange ivre (Yoidore tenshi), Akira Kurosawa, 1948

Femmes de la nuit (Yoru no onnatachi), Kenji Mizoguchi, 1948

Les Enfants de la ruche (Hachi no su no kodomotachi), Hiroshi Shimizu, 1948

Une Poule dans le vent (Kaze no naka no mendori), Yasujirô Ozu, 1948

Chien enragé (Nora-inu), Akira Kurosawa, 1949

Nous sommes vivants (Dokkoi ikiteru), Tadashi Imai, 1951

L’Egout (Dobu), Kaneto Shindô, 1954

La Rivière noire (Kuroi kawa), Masaki Kobayashi, 1957

L’Enterrement du soleil (Taiyô no hakaba), Nagisa Ôshima, 1960

Le Bonheur est en nous (Na mo naku mazushiku utsushiku), Zenzô Matsuyama, 1961

Les Mauvais garçons (Furyô shônen), Susumu Hani, 1961

Cochons et cuirassés (Buta to gunkan), Shôhei Imamura, 1961

La Ville des coupoles (Kyûpora no aru machi), Kirio Urayama, 1962

Une Jeune fille à la dérive (Hikô shôjo), Kirio Urayama, 1963

18 Jeunes gens à l’appel de l’orage (Arashi wo yobu jyûhachinin), Kijû Yoshida, 1963

Désir meurtrier (Akai satsui), Shôhei Imamura, 1964

Le Pornographe (Erogotoshitachi yori Jinruigaku nyûmon), Shôhei Imamura, 1966

C’est dur d’être un homme (Otoko wa tsurai yo), Yôji Yamada, 1969

Dodes’kaden (Dodesukaden), Akira Kurosawa, 1970

La Rivière de boue (Doro no kawa), Kôhei Oguri, 1981

Les Enfants de MacArthur (Seto-uchi shônen yakyûdan), Masahiro Shinoda, 1984

Childhood Days (Shônen jidai), Masahiro Shinoda, 1990

L’Anguille (Unagi), Shôhei Imamura, 1997

Nobody knows (Dare mo shiranai), Hirokazu Kore-eda, 2004

Tokyo Sonata (Tôkyô Sonata), Kiyoshi Kurosawa, 2008

Tel père, tel fils (Soshite chichi ni naru), Hirokazu Kore-eda, 2013

Our Escape (Bokura no bômei), Nobuteru Uchida, 2017

Une Affaire de famille (Manbiki kazoku), Hirokazu Kore-eda, 2018